4月 15th, 2013

上の写真は、1月全国発酵サミットの見学会において、

地元蔵元での仕込み樽から掬い出した生酒の試飲会。

その生き生きした生純米酒の美味しさに、

下戸の私はいくら飲んでも飲んでしまうほどの旨さと飲み易さに感動してしまいました。

酒がみんなこんなだったなら、誰もが上戸になるだろうと思ったほど。

そんなところに、入荷したのが秋田は横手の新日の丸さんの「まんさくのはな」。

『無濾過で、仕込み大樽から杜氏が直詰め』した純米大吟醸。

試し飲みして、忽然とあの日を思い出しました。

まさにあの生原酒の蔵内瓶囲酒、そのものでした!!

酒の功罪を越えて、一度は口にして、日本食文化の精粋に触れて見てください。

今は途絶えた『和魂/にぎみたま』の片鱗を垣間見られます。

Posted by mahoroba,

in 商品, 醸造醗酵, 食

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 15th, 2013

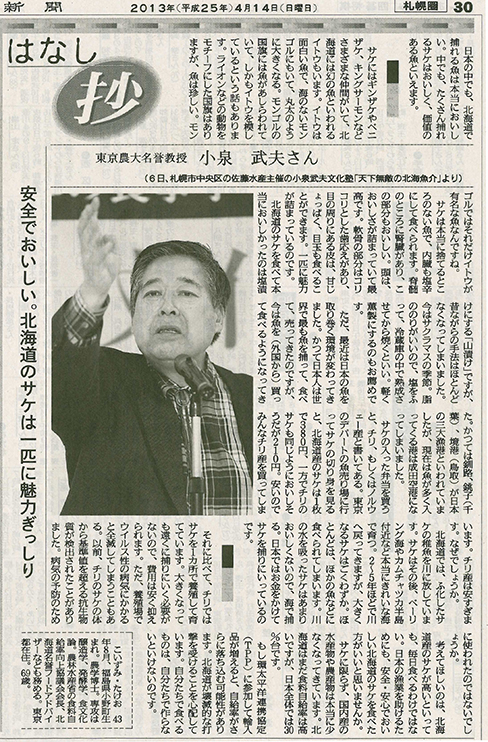

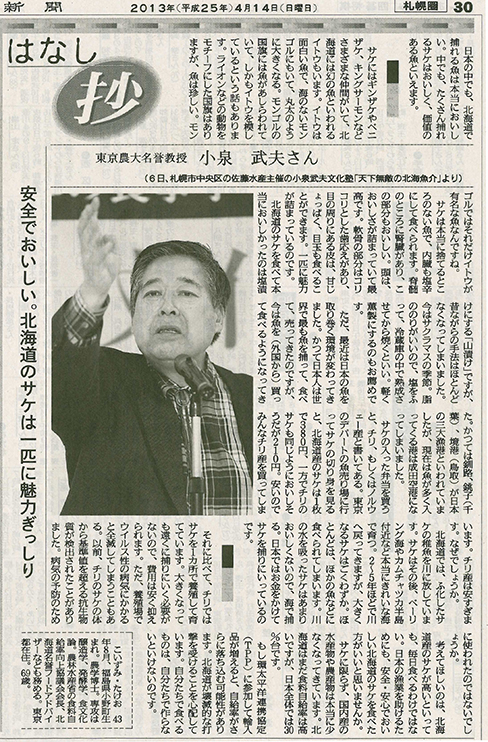

先日の佐藤水産主催の小泉塾。

昨日の道新に内容の一部掲載されました。

天然鮭と養殖鮭の違いの実態を、もっと日本人は知るべきです。

また迫ったTPP交渉に対して、先生も大反対、

これは第一次産業の崩壊になると絶句されておられました。

Posted by mahoroba,

in 漁業, 環境問題, 食

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 15th, 2013

水戸岡 鋭治(工業デザイナー)

『致知』2013年5月号

特集「知好楽」より

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

私自身はデザインというものを、

「整理整頓」の作業をすることだと考えているんです。

一般的な枠ではなかなか思い切ったことはできませんが、

どうしてここはこんなにすっきりしたんだろうと感じる時、

そこには必ず整理整頓をした人がいる。

それが設計者であったり、デザイナーであったり、

政治家であったりと立場の違いはありますが、

デザインの力によって空間は変化していく。

さらに、そこにいる人たちの意識までが変わっていきます。

だから私たちは現場に行くと、赤・黄・青の三つの紙を用意し、

これはダメという部分には赤、注意には黄、

OKには青を貼っていくんです。

そうやって皆さんに一目で分かるようにし、

色のバランスや形の統一、使い勝手などを調整していく。

要は整理・整頓・清掃・清潔・躾という5S、

つまり日本の会社を立て直す時に用いられてきた五つを、

デザインの中に持ち込んで実践していくんです。

私がJR九州の仕事に携わった二十五年前には、

日豊本線にせよ鹿児島本線にせよ、

夜乗るとビールの空き缶が床をゴロゴロ転がったり、

つまみが散乱したりしていて、酔っ払いがいっぱいいたんです。

だから子供たちや女性もなおさら嫌がっていたんですね。

でもその混乱した状態を整理すると、

そういう振る舞いができなくなってくる。

躾けられていくといいますか。

やっぱり環境によって人は育つもので、

そこでマナーやモラルを身につけたり、

ホスピタリティが生まれるところまでいくのでしょう。

デザイナーや設計者はそういった心地よい環境をつくることで

豊かな時間と場所を提供し、それによって

人の行いが変わる可能性を追求しているのだと思うんです。

(略)

だからデザインというのは、

本当は物凄く広範囲に及ぶ仕事ですよね。

人はいかに生きるべきかという部分にまで

関わってくるものではないでしょうか。

いかに生きるかとは、いかにデザインするかということ。

だから最も素晴らしいデザイナーはお母さんだと私は思うんです。

つまり子供をデザインする。

最も上位でデザインする人は総理大臣。

国家をどうデザインするか。

その中で私は職人として家や電車の設計を担当したり、

各人が美しい国や地球を守るための役割を

果たしているのだと思います。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 13th, 2013

中里 良一(中里スプリング製作所社長)

『致知』2013年5月号

特集「知好楽」より

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【記者:こちらの部屋に入って驚きました。

ロボットや動物など素敵なオブジェが溢れていますね】

これを見た人から「何やってる会社なの?」って

よく言われます(笑)。

うちは家庭用品や自動車、パソコン、医療機器など、

様々な分野で使われるばねの製造が主な事業ですが、

大事にしているのは「遊・機・質」なんです。

ここにあるのは「遊」、遊び心に基づくもので、

すべてうちの社員がご褒美制度でつくった製品です。

一年間で一番頑張った社員に与えるご褒美があるんですよ。

一つは、作業時間内に会社にある設備を好きなだけ使って、

好きなものをつくっていいという権利を与える。

それがこういうワイヤーアートとかモニュメント。

もう一つは、うちは取引先をすべて社員の希望制で担当するんですが、

どうしても好きになれない人っているでしょう?

そのお客様との取引を切っていいという権利を与えるんです。

驚かれるかもしれませんが、うちとよそ様の一番の違い、

それは判断基準です。多くの人は判断基準が損得なんです。

だけど日本語はすべて言葉の最初に戻るというのが私の持論で、

損得勘定でやったことは必ず損をするようにできている。

うちはすべての判断基準が好き嫌いです。

これって一番曖昧なようで本能的なセンサーだから狂わない。

よく、好き嫌いなんかで仕事はできないって

言う人がいるんですけど、私はこう言うんです。

「皆さんは好きな学校へ行ったでしょう?

好きなクラブ活動をして、好きな会社に入って、

好きな人と結婚するはずなのに、

なんで仕事だけ損得で考えるの」

って。学生の時に成績優秀だった人は勉強が

好きだったから頭がいいって言われたんですね。

簡単です。

社会に出たら自分の仕事を好きになればいい。

うちにはそのための工夫がたくさんありますが、

ご褒美制度はその一つ。

だから目指しているのは

日本一楽しい会社をつくることなんです。

町工場や中小企業では、社長と社員が使ってやっている、

働いてやっているという関係だったらダメになってしまう。

うちはお互いがファンクラブ。

私は社員のことが大好きだし、社員も私を好いてくれている。

だから相手のために頑張れるんです。

働くという字は、人が動くと書きますよね。

でも、人ってなかなか動かない。

なぜなら動くには重い力が加わるから。

働くっていうのは傍を楽にさせることですよ。

自分がしてほしいと思ったことを先に相手にする。

そうするとツキも手元にやってくるんです。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→1 コメント »

4月 12th, 2013

鈴木 秀子(文学博士)

『致知』2002年3月号

特集「この道を行く」より

└─────────────────────────────────┘

私、この間こういう体験をしたんです。

渋谷から横浜に行く東横線で、

目の前の座席に、五十代半ばぐらいの、

上から下までブランド品で身を固めた

ご婦人が座ってたんです。

きれいな人なんですが、どこかしら、

なんとも言えない陰気な雰囲気が漂っているんですね。

私はどうしてこういう人と向かい合わせに座ることに

なっちゃったんだろうと思いながら、

頭の中で、この人はきっと家で喧嘩してきたに違いないとか、

そんなことを考え始めたんです。

そこで気分を変えようと本を読み始めて、

しばらく後で目を上げると、その同じ人が、

さっきとは全然違う感じで、和やかにニコニコしながら

本当にいい雰囲気をあふれさせているんです。

え? これが同じ人かと思って。

そうしたらその人の視線が

ずーっと遠くにいってるんです。

何がこの人をこんなに変えたんだろうと思って、

視線をずっと追っていったら、

赤ちゃんがその人に手を振っていたんです。

私はそれを見たときに、ああ、

これからの世の中はいろんな変化が起こるけれども、

大事なのは、一人ひとりが、人に接したときに、

あるいはいろんな出来事のなかで、

その人の人間の深いところにある優しさ、人間らしさ、

そういうものを引き出すような生き方を

することではないかと、しみじみ感じたんですね。

私は目の前に座っていて、

いやな人と目を合わせないようにしていたから、

私からもいやなものが伝わっていったと思うんです。

でも赤ちゃんは本当に無心にその人にある

人間的な優しさを引き出したんです。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

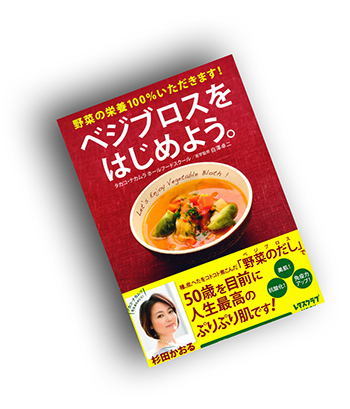

4月 11th, 2013

ホールフードのタカコ・ナカムラさんが何と、

4冊の新書を同時発刊されました。

① 「ホールフードでいこう」(自然食通信社)¥1.500

② 「50歳になると、35歳に見える人と65歳に見える人がいるらしい!?」(主婦の友社)¥1.300

③ 「都市型保存食のすすめ」(実業の日本社)¥¥1.400

④ 「「ベジブロスをはじめよう。」(レタスクラブmook)¥1.200

①には、専務が頼もしいスクール応援団として紹介されていました。

下の②は、今絶好調のイラストレーターの上大岡トメさんとの共著対談。

イラストつきで読みやすく、解りやすい。

③の簡単おいしい保存食は昔ながらの知恵とレシピ満載!。

まほろばの「ひふみ糖」も載っていますよ。

④のベジブロスつまり「野菜のだし」は目からうろこ。

野菜の切れ端をすてることなく100%使い切って戴く、エコ料理。

杉田かおるさんもタカコさんのスクールに通ってすっきりやせました。

アンジエイジングの権威・白澤教授との対談も面白く、

野菜のファイトケミカル時代の到来ですね。

以上、まもなく、まほろばの店頭に並びますのでお楽しみに!!

Posted by mahoroba,

in インテグレートマクロビオティック, 本, 食

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 11th, 2013

渡辺 和子(ノートルダム清心学園理事長)

『致知』2002年3月号

特集「この道を行く」より

└─────────────────────────────────┘

人間の進むべき道というようなことは、

難しくてよくわかりませんけれども、

とにかくまずは自信を取り戻すことですね。

しかもそれは正しい意味での、

人間しか持たないぬくもり、優しさ、強さであり、

自分と闘うことができ、自分の欲望に

ブレーキをかけることができるということへの信頼です。

例えば、私はいま学生たちに、

「面倒だからしましょうね」

っていうことを言ってるんです。

面倒だからする。

そういう心を学生たちはちゃんと持っています。

それは強さだと思うんです。

そういう、人間にだけ神様がくださった、

神の似姿としてつくられた、人間にのみ授けられた

人間の優しさと強さ。かけがえのない、

常に神様に愛されている自分としての自信。

そういうものを取り戻して生きていかないと、

科学技術の発達するままのこれからの時代に、

人間の本当の姿が失われてしまうのではないかと思います。

いまの学生たちは、ポーチの中にお化粧道具を

いっぱい持っています。

だから彼女たちには、お金をかけてエステに通ったり、

整形手術を受ければ綺麗にはなるけれど、

美しくなるためには、面倒なことをしないとだめなのよ、

と言っているのです。

自分が座った椅子は元どおりに入れて立ちましょうね。

落ちている紙屑は拾いましょう。

洗面台で自分が落とした髪の毛は取って出ましょう。

お礼状はすぐに書きましょう……というように、

なるべく具体的な行動の形で示してやります。

「ああ、面倒くさい、よそう」と思わないで、

「ああ、面倒くさいと思ったらしましょうね」と言うと

学生も、何か変な標語のようだなと思いながらも、

覚えていってくれるみたいです。

「人はある程度の年を取ったら、

それ以上綺麗にはならないけれど、

より美しくなることはできます。

その美しさというのは、中から輝いて出るものだから、

自分と闘わないと得られません。

お金では買えないのよ」

ということを言うと、

「ああ、シスター、顔の化粧ではなくて、

心の化粧なんですね」

と言ってくれます。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→2 Comments »

4月 9th, 2013

無事、3日間の大売出しを終えることが出来ました。

大嵐の悪天候に関わらず、多くのお客さまにお越し戴いて感謝申し上げます。

ありがとうございました。

多くのメーカーさんにもご協力戴いて、商品を深く理解することが出来ました。

これからも変わりませずご愛顧のほどをお願い申し上げます。

Posted by mahoroba,

in イベント, まほろば

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 9th, 2013

「稲盛和夫氏はなぜ成功したか?」

『致知』2013年5月号

特集「知好楽」総リードより

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

パナソニックの社名が松下電器だった時期、

山下俊彦という社長がいた。

昭和五十二年、先輩二十四人を飛び越えて社長になり、

話題となった人である。

弊誌にも親しくご登場いただいたが、

率直、明晰なお人柄だった。

この山下さんが色紙を頼まれると、好んで書かれたのが

「知好楽」である。

何の説明もなしに渡されると、

依頼した方はその意味を取りかねたという。

この出典は『論語』である。

子曰く、これを知る者は、これを好む者に如かず。

これを好む者は、これを楽しむ者に如かず。

(これを知っているだけの者は、これを愛好する者におよばない。

これを愛好する者は、これを真に楽しむ者にはおよばない)

極めてシンプルな人生の真理である。

仕事でも人生でも、それを楽しむ境地に至って

初めて真の妙味が出てくる、ということだろう。

稲盛和夫氏。京セラの創業者であり、

経営破綻に陥った日本航空を僅か二年八か月で

再上場に導いた名経営者である。

この稲盛氏が新卒で入社した会社はスト続きで給料は遅配。

嫌気がさした稲盛氏は自衛隊に転職しようとするが、

実兄の反対を受け、そのまま会社に止まった。

鬱々とした日が続いた。

会社から寮への帰り道、

「故郷」を歌うと思わず涙がこぼれたという。

こぼれた涙を拭って、こんな生活をしていても仕方がない、

と稲盛氏は思った。自分は素晴らしい会社に勤めているのだ、

素晴らしい仕事をしているのだ、と思うことにした。

無理矢理そう思い込み、仕事に励んだ。

すると不思議なもので、あれほど嫌だった会社が好きになり、

仕事が面白くなってきたのだ。

通勤の時間が惜しくなり、布団や鍋釜を工場に持ち込み、

寝泊まりして仕事に打ち込むようになる。

仕事が楽しくてならなくなったのだ。

そのうちに一つの部署のリーダーを任され、

赤字続きの会社で唯一黒字を出す部門にまで成長させた。

稲盛氏は言う。

「会社を好きになったこと、仕事を好きになったこと、

そのことによって今日の私がある」

知好楽の人生に及ぼす影響が

いかに大きいかを示す範例である。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »