4月 8th, 2013

一川 一(いちかわ・はじめ=剣道教士八段)

『致知』2013年5月号

致知随想より

└─────────────────────────────────┘

中学時代に剣の道に分け入り、

気がつけば早半世紀以上が経ちます。

修練を重ねるほどにこの道の奥深さ、険しさを痛感するいま、

私の大切な拠り所となっているのが、父の遺してくれた教えです。

範士八段、当代一流の剣道家にして

野田派二天一流第十七代でもあった父は、

終生求道の歩みを止めることなく、

その人生を通じて得た様々な学び、

悟りを膨大な紙片に書き遺しました。

「剣道は、元来、相殺傷する技術を学ぶので、

残忍殺伐な道のように思われるむきもあるが、

決してそのようなものではなく、

あくまで教育的、道徳的な体育であり、精神修養法である」

「剣道で、勝ちさえすればよいという試合や、

それを目的とした稽古をしていたのでは

決して本物にはなれない。

目先の勝敗にとらわれず、基本に忠実な正しい稽古を

地道に積み重ねる。

稽古の本旨はここにあり、それが大成への大道である」

最近の剣道は、父の説く「大成への大道」から外れ、

勝ち負けにばかり目を向けがちなことが気掛かりです。

大会などで華々しく活躍するのはごく一部の人であり、

大半はそうした華やかな場とは

あまり縁のないところで黙々と修業に励む

“市井”の剣道家です。

では、試合という目標のない剣道家たちが

目指すべきものはなんでしょうか。

私は剣の五徳、

即ち正義、廉恥、勇武、礼節、謙譲だと考えます。

もちろんこれは、大会に出場する人も目指すべき普遍的な目標です。

父の生前、こんな諭しを受けました。

「お前は道場の門をくぐる時、『よし、やるぞ』と

両刀手挟んで入ってくるが、それは逆だ。

日常こそが本当の真剣勝負の場であり、

道場から出て行く時にこそ気を引き締めなければならない」

確かに道場の中は、防具を着け、

指導者の下で技術を修める場にすぎません。

剣道家としての真価が問われるのは

まさに日常の場なのです。

同じく剣道を学んでいた兄は、大学時代に

九州チャンピオンになるほどの腕前でしたが、

就職後は竹刀を握る機会もなく、

職場での苦しい胸中を父に打ち明けていたのを

側で聞いたことがあります。

父は兄に「お前は剣道を学んできたのだろう」とたしなめ、

こう諭しました。

「剣道の技量を伸ばすには、

厳しい先生にかからなければならない。

職場も一緒だ。厳しい上司に打たれても、打たれても、

『お願いします』と真摯に向かい続けなさい」

自分の弱さを隠すことなく、真剣に打たれること。

打たれる度に反省し出直すこと。

兄は父のアドバイスを心に努力を重ね、

その後営業でトップの成績を収めました。

いくら剣道の修練を積んでも、

それで生計を立てていくわけではありません。

大切なことは、道場で学んだ業を

一般社会で実行していくこと。

修業から修行へと昇華していくことです。

剣道の稽古は自分一人ではできません。

相手があって初めて成り立ちます。

そして相手は打ち負かす敵ではなく、

自分を育ててくれる師なのです。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 7th, 2013

今朝、まほろば自然農園の野菜が、今年初出荷になりました。

今季異常な積雪量で、道内の農作業が遅れがちなのを嘆きます。

小別沢はまだ1mも雪があって、例年のように作業が進みません。

そんな中で、やっと芽を出し、茎を伸ばした葉物たち。

そのけなげな姿を見てやってください。

目下、小松菜と水菜の「サラダミックス」が出荷されます。

今年も、農園をよろしく見守ってくださいませ。

Posted by mahoroba,

in 自然農園, 農業

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 7th, 2013

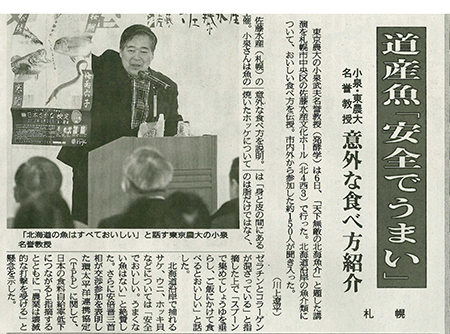

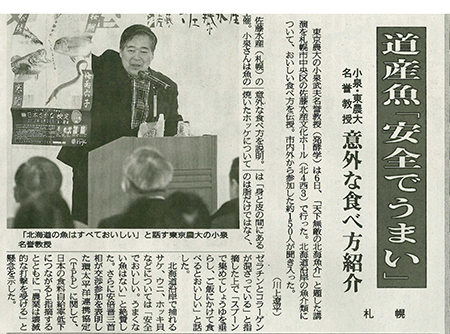

6日(土)、佐藤水産ホールで、小泉武夫先生の文化塾が開かれ、

「天下無敵の北海魚介」と題した講演会が行われた。

北海道の魚介類の豊富さ美味しさを語り尽くしたその語り口は

抱腹絶倒、みな笑い転げる楽しさで、自ら料理される先生ならではの内容。

TPP問題に言及するや、自給率が17%にまで落ち込むといった農水省の報告も伝えられた。

また鯨問題では、今若者たちに好まれ、

あれほど貯蔵された鯨肉が底を突くほどまで消費されているという。

また、次々と出版される先生の本は、驚くばかり。

中でも黒田征太郎さんの絵による、絵本『土の話』はすばらしい。

阿武隈弁で語る土自身が、放射能のことであれこれ訴え、

最後は、自分たちがその放射能を清めて、去っていった人々を、

再びと取り戻す、といった内容。

それは、土中微生物の働きによるもの。

内容は発酵学者・小泉先生と科学者仲間の立証を元に筋立てされている。

未来に希望と夢を抱ける内容。

そして訥々とした方言が、何とも言えない真実味を伝える。

Posted by mahoroba,

in イベント, 漁業, 環境問題, 震災 原発

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→1 コメント »

4月 7th, 2013

4日から始まっている「うさと展」、今日が最終日。

嵐の日曜日、今のところ小康状態。

残す所、6時間。

お忘れのお客様、早くおいでください。

今回は、新しい助っ人に、前回の郷右近さんのお姉さまで、

関東で長くアイヌの唄い手として活躍している

お姉さんの床エミさんが、阿寒からお越し戴いています。

姉妹ユニットkapiw & appapo (カピウ & アパッポ)としての活動しており、

下の地下洞で、アイヌの伝承唄を唄って下さいました。

後ほど、公開しますね。

Posted by mahoroba,

in イベント, 衣料

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 7th, 2013

森 裕子(森からし蓮根17代目女将)

『致知』2013年5月号

致知随想より

└─────────────────────────────────┘

いまから五十年ほど前のこと。

降り出した雨の中、慌てて道を渡ろうとしたことが

すべての始まりでした。

当時十八歳だった私は、後に主人となる男性の車に

撥ねられてしまったのです。

幸い打撲程度で済みましたが、

彼は何度も見舞いに来てくれました。

驚いたことには、そのご両親まで

「これも何かの縁だ」と私のことを気に入ってくださり、

ぜひうちの嫁にと勧められるのです。

私はまだお嫁に行く気はありませんでしたが、

家の事情で上の学校に上がれなかった私に

「そぎゃん勉強がしたけりゃ、うちへ来てから学校へ行ったらよか」

というご両親の計らいがあり、

私はその言葉を百%信用して嫁ぐことに決めました。

嫁ぎ先の「森からし蓮根」の歴史は

寛永九(一六三二)年に遡ります。

先祖の平五郎は賄い方として熊本城に出入りし、

病弱だった藩主・細川忠利公のための健康食として、

からし蓮根を考案しました。

忠利公は大層喜ばれ、褒美として脇差し一振り、

小判十枚、苗字帯刀を許したといいます。

以来からし蓮根はお殿様の専用食として門外不出、

一子相伝で代々受け継がれてきたのです。

そして維新後の明治十年から現在の城下町に

店を構えるようになりました。

しかしいざ家に入ると、結婚前はあれほど優しかった主人が

「そぎゃんこつも分からんとか、バカが!」と

容赦なく私を怒鳴りつけてきます。

仕事も万事見て覚えろというやり方で、起床は午前三時。

毎日何百本もの蓮根を茹でたり揚げたりし、

昼からは店頭にも立たなければなりません。

義父母が猶予期間を与えず私に結婚を即決させたのも、

世の中を下手に見させまいとする判断だったのでしょう。

何より辛かったのは四十四年も続いた義母との、

嫁姑の確執です。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 6th, 2013

最も難しく、かつ最も大事なことが

人にサービスをすることです。

水戸岡 鋭治(工業デザイナー)

『致知』2013年5月号

特集「知好楽」より

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

私は、働くとは即ち人にサービスをすることだと思うんですね。

人のことを考えられるのは能力が高いということであり、

幸福になれる基本ではないかと。

だから私の事務所では十名ほどスタッフがいるんですが、

来客の予定があると「こういう人でこのくらいの年齢だ」

とだけ話してお弁当を買いに行かせます。

お客様のことを考え、いかによい弁当を買うことができるか。

それができない者によいデザインはできません。

お客様には一時間おきにお茶を出し、

三時にはおやつを、夜には夜食を用意する。

だから会議があると大変で、社員はデパートへ買い出しに、

お茶出しにと、一日中走り回っています(笑)。

会議とはどういうものであるかが

若い人にはなかなか分からないようですが、

いいお茶が出たり、いいお菓子が出るといい会議ができる。

だから新人は皆それを一年なり二年なり一日中やるんです。

おいしいお茶がはいるとお客様も長居をされますから、

豊かなコミュニケーションができて、

よい信頼関係が生まれるんですね。

だから若い子によく言うんですが、

絵を描いたりコンピュータを動かしたり、

そんなことはいつでもできるよと。

新人の時にお茶出しをやったり、

弁当を買いに行ったりしたことが、後でどれほど役に立つか。

棚から食器を出して、

どれをどう使うか考えているだけでも

センスを磨ける。

つまりデザインセンスはテーブルの上だけで

ほとんど磨けるんですね。

最も難しく、かつ最も大事なことが

人にサービスをすることですから。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 4th, 2013

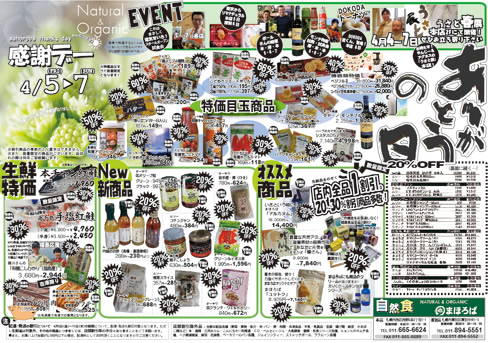

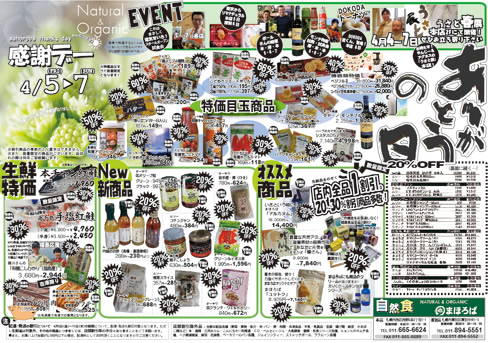

明日から4月の「ありがとうの日」が開催されます。

急に春めいて、雪解けも早く、うれしい毎日ですね。

今回は、たくさんの催し物が開かれます。

① 「スチームオープン」試食会 5~7日 各店

② 「リマナチュラル」 5日本店、6日厚別

③ 「ニュージー蜂蜜」 5日本店、6日厚別、7日本店

④ 「モンテ物産」 5日厚別、6日本店、7日本店

⑤ 「DOKODAドーナツ」5日本店

⑥ 「うさと展」 4~7日 本店

Posted by mahoroba,

in イベント, まほろば

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 4th, 2013

岩内の斎藤武一さんから嬉しいお知らせ!

あの原発紙芝居『子どもたちの未来のために』が今月末、ついに出版されます。

まほろばでカラー印刷してお配りしていたものが、絵本になったのです。

DVD付きですよ。

素晴らしいですね。夢が叶いました!!

原発のこと、環境のこと、斎藤さんの温かい手書きで、とてもよく理解できますよ。

皆さんで広げて行きましょう!

まほろばでも扱いますので、ご予約をお待ちしております。

Posted by mahoroba,

in 環境問題, 震災 原発

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 4th, 2013

菊池 省三(北九州市立小倉中央小学校教諭)

『致知』2013年5月号

特集「知好楽」より

└─────────────────────────────────┘

本年度(平成二十四年)四月、

赴任したばかりの小学校で

私は六年生を担任することになった。

初めて来た学校でいきなり最終学年を持つことは

あまりないが、隣のクラスの先生も

着任したばかりだという。

聞けば一年間で六人担任が代わったこともある

大変な学年で、卒業年次にもかかわらず

誰も持ち手がないということだった。

クラスの状態は確かにひどく、

私がよそ見を注意すると、

多くの子がチッと舌打ちをしたり、

「分かってま~す」などと横柄な受け答えをする。

ひどい場合には机をバーンッと殴り、

反抗的な態度を露わにすることもあった。

一年間で担任が何人も代わってしまうのには、

子供だけでなく、親のほうにも問題がある。

僕は悪くないのに、という

子供の一方的な話を聞いた親が

「担任の指導が悪い」と抗議をしてくる。

親である自分や我が子にも

非があるかもしれないという意識はまるでなく、

文句を言えばどうにかなる、

実際に担任を代えさせることもできるという

悪循環に陥っていた。

そうやって他者を攻撃するのは、

自分に自信や安心感がないことの裏返しでもあるのだが、

本人たちは我こそが正しいと信じて疑わない。

こうした例は一年前の私の学級ばかりでなく、

全国的にもほぼ似たようなものではないかと思う。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »