中学生が作った「おもしろばなし」

土曜日, 8月 31st, 2013

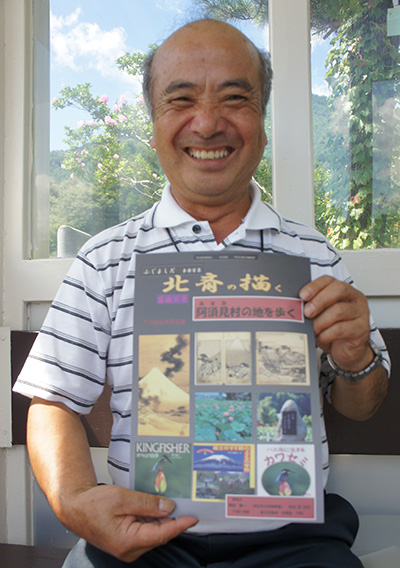

今回、山梨県富士吉田に自然医学の森下会長らと、「富士古文書」開陳の縁に接しました。

そこの周辺地域の世話役で、とくに蓮の花が満開の「明見湖」や「徐福」関係の史跡を案内しているのが、

私の親戚筋の勝俣源一さんで、ご当地歴史家です。

ことに、富士のすそ野の「メダカの学校」を主催して、子どもたちの農業体験教育をしています。

メダカも外来種が増えたともことで、昔からのメダカを増やして放しています。

江戸期、葛飾北斎がこの明見の地から、富士山や徐福を描いていることからその普及にも努められています。

その源一さんから、とても面白い話を教えてくださいました。

何とある中学生が書いたとのことです。

「あるバッタのはなし」

ある町に一匹のバッタがおりました。

そのバッタの名前は『いきあたりばったり』。

気ままに生きていたバッタの体にシミが出来ました。

医者が言われたことは、それは、

「苦しみ」と「悲しみ」というシミでした。

果物を食べると治るよ!と言われ、

治すために、柿を食べたが、食った柿の名前が悪い。

その名は「もがき」と「あがき」。

それでは、どうすればいいんだ!と聞いたら、

この裏山の崖を上がりなさいと言われた。

その崖の名前は「命がけ」です。

苦労してやっとの思いで上がると、

素晴らしい景色で、気持ちが爽やかになりました。

すると、その時から不思議と体の

シミがスッーと消えました。

そのバッタの名前は、

『がんばった』という名前に変わりました。

(ある中学生の作り話でした)

![451772_c450[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/08/451772_c4501.jpg)

![110119[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/08/1101191.jpg) (ルバング島にいた)30年間で発熱は2回でした。

それは仲間が負傷して、介護疲れでちょっと出しただけです。

熱が出たところで、医者も薬もないですから、

まずは健康でいることが大事です。

そして健康でいるには

頭をよく働かせなければダメです。

自分の頭で自分の体をコントロールする。

健康でないと思考さえ狂って、消極的になったりします。

島を歩いていると、

何年も前の遺体に会うこともあるんです。

それを埋めながら、

「早く死んだほうが楽ですね」と仲間に言われ、

本当にそうだなと思ったこともあります。

獣のような生活をして、

あと何年したらケリがつくか保証もないですし、

肉体的にもそういつまでも戦い続けるわけにもいかない。

いずれはこの島で死ななきゃいけないと覚悟しているので、

ついつい目の前のことに振り回され、

「それなら早く死んだほうが……」と思ってしまう。

結局頭が働かなくなると、

目標とか目的意識が希薄になるんです。

だから、仲間と喧嘩をするのも、

頭が働かずに正しい状況判断ができない時でした。

右に行くか、左に行くか。

そっちへ行ったら敵の待ち伏せに遭うから嫌だと言う。

しまいには、

「隊長は俺たちを敵がいるところへ連れて行くのか、

そんな敵の回し者みたいな奴は生かしておけない」

と言って銃を持ち出します。

「馬鹿、早まるな。やめろ」

と言えばいいんですけど、

こちらもついつり出されて銃を構えてしまう。

しまったと思って、

「じゃ命があったらまた会おう」

と言って回れ右して、僕は自分が行こうと思っていた

道を行くのですが、背中を見せるわけだから、

そこで撃たれたら死んでいました。

だから僕らの場合は議論をするにも命がけでした。

いずれにしても、頭がしっかり働かなくなると

正しい状況判断ができなくなる。

* *

よく孤独感はなかったかと聞かれましたが、

僕は孤独なんていうことはないと思っていました。

22歳で島に入りましたが、持っている知識が

そもそもいろいろな人から授かったものです。

すでに大きな恩恵があって生きているのだから、

決して一人で生きているわけではないのです。

一人になったからといって昔を懐かしんでは、

かえって気がめいるだけですから、

一人の利点、それを考えればいいんです。

一人のほうがこういう利点があるんだと、

それをフルに発揮するように考えていれば、

昔を懐かしんでいる暇もなかったです。

(ルバング島にいた)30年間で発熱は2回でした。

それは仲間が負傷して、介護疲れでちょっと出しただけです。

熱が出たところで、医者も薬もないですから、

まずは健康でいることが大事です。

そして健康でいるには

頭をよく働かせなければダメです。

自分の頭で自分の体をコントロールする。

健康でないと思考さえ狂って、消極的になったりします。

島を歩いていると、

何年も前の遺体に会うこともあるんです。

それを埋めながら、

「早く死んだほうが楽ですね」と仲間に言われ、

本当にそうだなと思ったこともあります。

獣のような生活をして、

あと何年したらケリがつくか保証もないですし、

肉体的にもそういつまでも戦い続けるわけにもいかない。

いずれはこの島で死ななきゃいけないと覚悟しているので、

ついつい目の前のことに振り回され、

「それなら早く死んだほうが……」と思ってしまう。

結局頭が働かなくなると、

目標とか目的意識が希薄になるんです。

だから、仲間と喧嘩をするのも、

頭が働かずに正しい状況判断ができない時でした。

右に行くか、左に行くか。

そっちへ行ったら敵の待ち伏せに遭うから嫌だと言う。

しまいには、

「隊長は俺たちを敵がいるところへ連れて行くのか、

そんな敵の回し者みたいな奴は生かしておけない」

と言って銃を持ち出します。

「馬鹿、早まるな。やめろ」

と言えばいいんですけど、

こちらもついつり出されて銃を構えてしまう。

しまったと思って、

「じゃ命があったらまた会おう」

と言って回れ右して、僕は自分が行こうと思っていた

道を行くのですが、背中を見せるわけだから、

そこで撃たれたら死んでいました。

だから僕らの場合は議論をするにも命がけでした。

いずれにしても、頭がしっかり働かなくなると

正しい状況判断ができなくなる。

* *

よく孤独感はなかったかと聞かれましたが、

僕は孤独なんていうことはないと思っていました。

22歳で島に入りましたが、持っている知識が

そもそもいろいろな人から授かったものです。

すでに大きな恩恵があって生きているのだから、

決して一人で生きているわけではないのです。

一人になったからといって昔を懐かしんでは、

かえって気がめいるだけですから、

一人の利点、それを考えればいいんです。

一人のほうがこういう利点があるんだと、

それをフルに発揮するように考えていれば、

昔を懐かしんでいる暇もなかったです。![miura-200907-3[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/08/miura-200907-31.jpg) これは時折、講演で話すんですが、

「泥棒と悪口を言うのと、どちらが悪いか」。

私の教会の牧師は

「悪口のほうが罪が深い」と言われました。

大事にしていたものや、高価なものを取られても、

生活を根底から覆されるような被害でない限り、

いつかは忘れます。

少しは傷つくかもしれませんが、泥棒に入られたために

自殺した話はあまり聞かない。

だけど、人に悪口を言われて死んだ老人の話や

少年少女の話は、時折、聞きます。

「うちのおばあさんたら、食いしんぼうで、あんな年をしてても

三杯も食べるのよ」と陰で言った嫁の悪口に憤慨し、

その後一切、食べ物を拒否して死んだ、という話があります。

それと、精神薄弱児の三割は妊婦が三か月以内に

強烈なショックを受けた時に

生まれる確率が高いと聞いたことがありますが、

ある妻は小姑(こじゅうと)に夫の独身時代の素行を聞き、

さらに現在愛人のいることを知らされた。

それは幸せいっぱいの兄嫁への嫉妬から、

そういうことを言ったのです。

この小姑の話にちょうど妊娠したばかりの妻は

大きなショックを受け、

生まれたのは精神薄弱児だったそうです。

恐ろしい話です。

私たちの何気なく言う悪口は人を死に追いやり、

生まれてくる子を精神薄弱児にする力がある。

泥棒のような単純な罪とは違うんです。

それなのに、私たちはいとも楽しげに人の悪口を言い、

また、聞いています。

そしてああきょうは楽しかった、と帰っていく。

人の悪口が楽しい。これが人間の悲しい性(さが)です。

もし自分が悪口を言われたら夜も眠れないくらい、

怒ったり、くやしがったり、泣いたりする。

自分の陰口をきいた人を憎み、顔を合わせても口を

きかなくなるのではないでしょうか。

自分がそれほど腹が立つことなら、

他の人も同様に腹が立つはずです。

そのはずなのに、それほど人を傷つける噂話を

いとも楽しげに語る。

私たちは自分を罪人だとは思っていない。

罪深いなどと考えたりしない。

「私は、人さまに指一本さされることもしていません」。

私たちはたいていそう思っています。

それは私たちは常に、

二つの尺度を持っているからです。

「人のすることは大変悪い」

「自分のすることはそう悪くない」。

自分の過失を咎(とが)める尺度と、

自分以外の人の過失を咎める尺度とはまったく違うのです。

一つの例を言いますとね、ある人の隣家の妻が生命保険の

セールスマンと浮気をした。彼女は、

「いやらしい。さかりのついた猫みたい」

と眉をひそめ、その隣家の夫に同情した。

何年か後に彼女もまた他の男と通じてしまった。

だが彼女は言った。

「私、生まれて初めて、素晴らしい恋愛をしたの。

恋愛って美しいものねぇ」

私たちはこの人を笑うことはできません。

私たちは自分の罪が分からないということでは、

この人とまったく同じだと思います。

これは時折、講演で話すんですが、

「泥棒と悪口を言うのと、どちらが悪いか」。

私の教会の牧師は

「悪口のほうが罪が深い」と言われました。

大事にしていたものや、高価なものを取られても、

生活を根底から覆されるような被害でない限り、

いつかは忘れます。

少しは傷つくかもしれませんが、泥棒に入られたために

自殺した話はあまり聞かない。

だけど、人に悪口を言われて死んだ老人の話や

少年少女の話は、時折、聞きます。

「うちのおばあさんたら、食いしんぼうで、あんな年をしてても

三杯も食べるのよ」と陰で言った嫁の悪口に憤慨し、

その後一切、食べ物を拒否して死んだ、という話があります。

それと、精神薄弱児の三割は妊婦が三か月以内に

強烈なショックを受けた時に

生まれる確率が高いと聞いたことがありますが、

ある妻は小姑(こじゅうと)に夫の独身時代の素行を聞き、

さらに現在愛人のいることを知らされた。

それは幸せいっぱいの兄嫁への嫉妬から、

そういうことを言ったのです。

この小姑の話にちょうど妊娠したばかりの妻は

大きなショックを受け、

生まれたのは精神薄弱児だったそうです。

恐ろしい話です。

私たちの何気なく言う悪口は人を死に追いやり、

生まれてくる子を精神薄弱児にする力がある。

泥棒のような単純な罪とは違うんです。

それなのに、私たちはいとも楽しげに人の悪口を言い、

また、聞いています。

そしてああきょうは楽しかった、と帰っていく。

人の悪口が楽しい。これが人間の悲しい性(さが)です。

もし自分が悪口を言われたら夜も眠れないくらい、

怒ったり、くやしがったり、泣いたりする。

自分の陰口をきいた人を憎み、顔を合わせても口を

きかなくなるのではないでしょうか。

自分がそれほど腹が立つことなら、

他の人も同様に腹が立つはずです。

そのはずなのに、それほど人を傷つける噂話を

いとも楽しげに語る。

私たちは自分を罪人だとは思っていない。

罪深いなどと考えたりしない。

「私は、人さまに指一本さされることもしていません」。

私たちはたいていそう思っています。

それは私たちは常に、

二つの尺度を持っているからです。

「人のすることは大変悪い」

「自分のすることはそう悪くない」。

自分の過失を咎(とが)める尺度と、

自分以外の人の過失を咎める尺度とはまったく違うのです。

一つの例を言いますとね、ある人の隣家の妻が生命保険の

セールスマンと浮気をした。彼女は、

「いやらしい。さかりのついた猫みたい」

と眉をひそめ、その隣家の夫に同情した。

何年か後に彼女もまた他の男と通じてしまった。

だが彼女は言った。

「私、生まれて初めて、素晴らしい恋愛をしたの。

恋愛って美しいものねぇ」

私たちはこの人を笑うことはできません。

私たちは自分の罪が分からないということでは、

この人とまったく同じだと思います。![nabesho[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/08/nabesho1.jpg) ヒルティ(スイスの哲学者)が

エピクテートスを訳しているんです。

エピクテートスは有名なストイックな哲学者です。

そのエピクテートスを訳した

ヒルティの前書きがいいんだ。

ヒルティというのは

非常に熱心なキリスト教信者なんですが、

彼はその文章の中で、キリスト教の教えは非常に高い教えだから、

本当にわかるためにはある程度、

人生の苦難をなめたりしなきゃならん。

だからこれからという若い人が

宗教的な悟りを開いちゃうのは

考えもんだといっている。

本当の人生の困難に会ったときに、

昔、どこかでこんな教えを読んだことがあったというんで、

かえってね、宗教に感激する心がなくなることもある。

それで、むしろ、青年には自分は

エピクテートスのような生き方を教えたいといって、

わざわざ、訳しているわけです。

エピクテートスの哲学というのは、

一種の“悟り”の哲学です。

どういうことかというと、自分の置かれた環境の中で、

自分の意志で自由にならない範囲を

しっかりと見極めるということです。

自分の意志の範囲にあるかどうか。

そこにすべてが、かかっているということです。

ただ、それがはっきりとわからないとだめです。

はっきりわかると、

自分の意志の範囲の中にあるものは、

自分が考えて最善の手を打つ。

打ちたくなければ打たなくてもいいが、

すべては自分の意志の範囲にないもの、

これはあきらめる。

こういうものに対しては、

絶対に心を動かさないということです。

外界のもの、地震とか天災とかは自分の意志の範囲にない。

友人や世の中の人が自分をどう思うかも、

自分の自由にはならない。

こういう自由にならないものに、

自由にならないといって、腹を立て、

心の平静を失うのは愚かだということです。

こういう物に対しては

絶対に自分の心を騒がせない。

例えば、ぼくが三十年前に上智大学を

一流大学と思ってもらいたい、

やってることはいいんだからといったって

他の人は認めないものはどうしようもない。

これは意志の範囲にはないんです。

ところが、教えられていることはついていくのが

苦しいくらい高級なものをびしびしやっている。

すると、これを十分に消化するために毎朝、

五時に起きて朝めしまで二時間勉強することから

始めようというのは、それをやるかどうかはまったく、

これは自分の意志の範囲です。

意志の範囲にあることはいいわけをしないで、自分でやる。

で、意志の範囲にないことは問題にもしない。

心を動かさない。

まぁ、こういうのが、

ヒルティから学んだことの一つでしょうね。

ヒルティ(スイスの哲学者)が

エピクテートスを訳しているんです。

エピクテートスは有名なストイックな哲学者です。

そのエピクテートスを訳した

ヒルティの前書きがいいんだ。

ヒルティというのは

非常に熱心なキリスト教信者なんですが、

彼はその文章の中で、キリスト教の教えは非常に高い教えだから、

本当にわかるためにはある程度、

人生の苦難をなめたりしなきゃならん。

だからこれからという若い人が

宗教的な悟りを開いちゃうのは

考えもんだといっている。

本当の人生の困難に会ったときに、

昔、どこかでこんな教えを読んだことがあったというんで、

かえってね、宗教に感激する心がなくなることもある。

それで、むしろ、青年には自分は

エピクテートスのような生き方を教えたいといって、

わざわざ、訳しているわけです。

エピクテートスの哲学というのは、

一種の“悟り”の哲学です。

どういうことかというと、自分の置かれた環境の中で、

自分の意志で自由にならない範囲を

しっかりと見極めるということです。

自分の意志の範囲にあるかどうか。

そこにすべてが、かかっているということです。

ただ、それがはっきりとわからないとだめです。

はっきりわかると、

自分の意志の範囲の中にあるものは、

自分が考えて最善の手を打つ。

打ちたくなければ打たなくてもいいが、

すべては自分の意志の範囲にないもの、

これはあきらめる。

こういうものに対しては、

絶対に心を動かさないということです。

外界のもの、地震とか天災とかは自分の意志の範囲にない。

友人や世の中の人が自分をどう思うかも、

自分の自由にはならない。

こういう自由にならないものに、

自由にならないといって、腹を立て、

心の平静を失うのは愚かだということです。

こういう物に対しては

絶対に自分の心を騒がせない。

例えば、ぼくが三十年前に上智大学を

一流大学と思ってもらいたい、

やってることはいいんだからといったって

他の人は認めないものはどうしようもない。

これは意志の範囲にはないんです。

ところが、教えられていることはついていくのが

苦しいくらい高級なものをびしびしやっている。

すると、これを十分に消化するために毎朝、

五時に起きて朝めしまで二時間勉強することから

始めようというのは、それをやるかどうかはまったく、

これは自分の意志の範囲です。

意志の範囲にあることはいいわけをしないで、自分でやる。

で、意志の範囲にないことは問題にもしない。

心を動かさない。

まぁ、こういうのが、

ヒルティから学んだことの一つでしょうね。