7月 7th, 2013

佐野 有美(さの・あみ=車椅子のアーティスト)

『致知』2012年4月号「致知随想」

![11月5日佐野[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/07/11月5日佐野1.jpg) ………………………………………………………………………………………………

「私、チアに入りたいんだけど、一緒に見学に行こうよ」

友人からのこの誘いがすべての始まりでした。

高校に入学し、部活に入る気もなかった私は、

友人に付き添いチアリーディング部の練習を見に行きました。

目に飛び込んできたのは、先輩たちの真剣な眼差し、

全身で楽しんでいる姿、そして輝いている笑顔でした。

それを見た時、

「すごい!! 私も入りたい!!」

という衝動に駆られたのです。

しかし、次の瞬間、

「でも私には無理……」

という気持ちが心を塞いでしまいました。

私には生まれつき手足がほとんどありません。

短い左足の先に三本の指がついているだけ。

病名は「先天性四肢欠損症」。

指が五本揃っていなかったり、

手足がないなどの障害を抱えて生まれてくるというものです。

幼少期から母親の特訓を受け、一人で食事をしたり、

携帯でメールを打ったり、字を書くことや

ピアノを弾くこともできますが、

手足のない私には到底踊ることはできません。

半ば諦めかけていましたが、

「聞いてみないと分かんないよ」という

友人の声に背中を押され、顧問の先生に恐る恐る

「私でも入れますか?」と聞いてみたのです。

すると先生は開口一番、

「あなたのいいところは何?」

と言われました。

思わぬ質問に戸惑いながらも、私が

「笑顔と元気です」

と答えると、

「じゃあ大丈夫。明日からおいで」

と快く受け入れてくださったのです。

手足のない私がチアリーディング部に入ろうと決意したのは、

「笑顔を取り戻したい。笑顔でまた輝きたい」

という一心からでした。

生まれつき積極的で活発だった私は、

いつもクラスのリーダー的存在。

そんな私に転機が訪れたのは、小学校六年生の時でした。

積極的で活発だった半面、気が強く自分勝手な性格でもあり、

次第に友達が離れていってしまったのです。

そんな時、お風呂場で鏡に映った自分の身体を

ふと目にしました。

「えっ、これが私……。気持ち悪い……」

初めて現実を突きつけられた瞬間でした。

孤独感で気持ちが沈んでいたことも重なり、

「よくこんな身体で仲良くしてくれたな。

友達が離れてしまったのは身体のせいなのでは……」

と、障碍について深く考えるようになり、

次第に笑顔が消えていきました。

そのまま中学三年間が過ぎ、

いよいよ高校入学という時になって、

「持って生まれた明るさをこのまま失っていいのだろうか。

これは神様から授かったものではないか」

と思うようになり、そんな時に出会ったのが

チアリーディングだったのです。

初めのうちはみんなの踊りを見ているだけで楽しくて、

元気をもらっていました。

しかし、どんどん技を身につけて成長していく

仲間たちとは対照的に、何も変わっていない自分が

いることに気づかされました。

「踊りを見てアドバイスを送って」と言われても、

「踊れない自分が口を出すのは失礼ではないか」

という思いが膨らみ始め、仲間への遠慮から

次第に思っていることを言えなくなってしまったのです。

せっかく見つけた自分の居場所も明るい心も失いかけていました。

「チアを辞めたい。学校も辞めたい……」。

そんな気持ちが芽生え、次第に学校も休みがちになりました。

しかし、私が休んでいる間も、

「明日は来れる?」と、チアの仲間やクラスメイトは

メールをくれていました。

「自分が塞ぎ込んでいるだけ。素直になろう」

そう分かっていながらも、一歩の勇気がなく、

殻を破れずにいる自分がいました。

その後、三年生となった私たちは、

ある時ミーティングを行いました。

最終舞台を前に、お互いの正直な気持ちを

話し合おうということになったのです。

いざ始まると、足腰を痛めていることや学費の問題など……、

いままでまったく知らなかった衝撃的な悩みを

一人ずつ打ち明けていきました。

「みんないっぱい悩んでいるんだ。辛いのは私だけじゃない……」

そして、いよいよ私の番。震える声で私は話し始めました。

「自分は踊れないから……

みんなにうまくアドバイスができなくて……

悪いなって思っちゃって……

みんなに悪いなって……

だから、だから、これ以上みんなに迷惑かけたくなくて……」

続く言葉が見つからないまま、涙だけが流れていきました。

そうすると一人、二人と口を開いて、

「私たち助けられてるんだよ」

「有美も仲間なんだから、うちらに頼ってよ」

と、声をかけてくれたのです。

そして最後、先生の言葉が衝撃的でした。

「もう有美には手足は生えてこない。

でも、有美には口がある。

だったら、自分の気持ちはハッキリ伝えなさい。

有美には有美にしかできない役目がある!!」

これが、私の答えであり、生きる術でした。

チアの仲間や顧問の先生に出会い、

私は自分の使命に気づかされました。

声を通して、私にしか伝えられないメッセージを

届けたいとの思いから、高校卒業の2年後、

2011年6月にCDデビューを果たし、

アーティストとして新たなスタートを切りました。

十二月には日本レコード大賞企画賞をいただくことができたのです。

チアリーダーという言葉には、

「人を勇気づける」という意味があります。

私は誰かが困っていたり、悩んでいたりする時に、

手を差し伸べることはできません。

しかし、声を届けることはできる。

チアリーディング部を引退したいまも、

私は人生のチアリーダーとして、

多くの人に勇気や生きる希望を与えていきたいと思っています。

………………………………………………………………………………………………

「私、チアに入りたいんだけど、一緒に見学に行こうよ」

友人からのこの誘いがすべての始まりでした。

高校に入学し、部活に入る気もなかった私は、

友人に付き添いチアリーディング部の練習を見に行きました。

目に飛び込んできたのは、先輩たちの真剣な眼差し、

全身で楽しんでいる姿、そして輝いている笑顔でした。

それを見た時、

「すごい!! 私も入りたい!!」

という衝動に駆られたのです。

しかし、次の瞬間、

「でも私には無理……」

という気持ちが心を塞いでしまいました。

私には生まれつき手足がほとんどありません。

短い左足の先に三本の指がついているだけ。

病名は「先天性四肢欠損症」。

指が五本揃っていなかったり、

手足がないなどの障害を抱えて生まれてくるというものです。

幼少期から母親の特訓を受け、一人で食事をしたり、

携帯でメールを打ったり、字を書くことや

ピアノを弾くこともできますが、

手足のない私には到底踊ることはできません。

半ば諦めかけていましたが、

「聞いてみないと分かんないよ」という

友人の声に背中を押され、顧問の先生に恐る恐る

「私でも入れますか?」と聞いてみたのです。

すると先生は開口一番、

「あなたのいいところは何?」

と言われました。

思わぬ質問に戸惑いながらも、私が

「笑顔と元気です」

と答えると、

「じゃあ大丈夫。明日からおいで」

と快く受け入れてくださったのです。

手足のない私がチアリーディング部に入ろうと決意したのは、

「笑顔を取り戻したい。笑顔でまた輝きたい」

という一心からでした。

生まれつき積極的で活発だった私は、

いつもクラスのリーダー的存在。

そんな私に転機が訪れたのは、小学校六年生の時でした。

積極的で活発だった半面、気が強く自分勝手な性格でもあり、

次第に友達が離れていってしまったのです。

そんな時、お風呂場で鏡に映った自分の身体を

ふと目にしました。

「えっ、これが私……。気持ち悪い……」

初めて現実を突きつけられた瞬間でした。

孤独感で気持ちが沈んでいたことも重なり、

「よくこんな身体で仲良くしてくれたな。

友達が離れてしまったのは身体のせいなのでは……」

と、障碍について深く考えるようになり、

次第に笑顔が消えていきました。

そのまま中学三年間が過ぎ、

いよいよ高校入学という時になって、

「持って生まれた明るさをこのまま失っていいのだろうか。

これは神様から授かったものではないか」

と思うようになり、そんな時に出会ったのが

チアリーディングだったのです。

初めのうちはみんなの踊りを見ているだけで楽しくて、

元気をもらっていました。

しかし、どんどん技を身につけて成長していく

仲間たちとは対照的に、何も変わっていない自分が

いることに気づかされました。

「踊りを見てアドバイスを送って」と言われても、

「踊れない自分が口を出すのは失礼ではないか」

という思いが膨らみ始め、仲間への遠慮から

次第に思っていることを言えなくなってしまったのです。

せっかく見つけた自分の居場所も明るい心も失いかけていました。

「チアを辞めたい。学校も辞めたい……」。

そんな気持ちが芽生え、次第に学校も休みがちになりました。

しかし、私が休んでいる間も、

「明日は来れる?」と、チアの仲間やクラスメイトは

メールをくれていました。

「自分が塞ぎ込んでいるだけ。素直になろう」

そう分かっていながらも、一歩の勇気がなく、

殻を破れずにいる自分がいました。

その後、三年生となった私たちは、

ある時ミーティングを行いました。

最終舞台を前に、お互いの正直な気持ちを

話し合おうということになったのです。

いざ始まると、足腰を痛めていることや学費の問題など……、

いままでまったく知らなかった衝撃的な悩みを

一人ずつ打ち明けていきました。

「みんないっぱい悩んでいるんだ。辛いのは私だけじゃない……」

そして、いよいよ私の番。震える声で私は話し始めました。

「自分は踊れないから……

みんなにうまくアドバイスができなくて……

悪いなって思っちゃって……

みんなに悪いなって……

だから、だから、これ以上みんなに迷惑かけたくなくて……」

続く言葉が見つからないまま、涙だけが流れていきました。

そうすると一人、二人と口を開いて、

「私たち助けられてるんだよ」

「有美も仲間なんだから、うちらに頼ってよ」

と、声をかけてくれたのです。

そして最後、先生の言葉が衝撃的でした。

「もう有美には手足は生えてこない。

でも、有美には口がある。

だったら、自分の気持ちはハッキリ伝えなさい。

有美には有美にしかできない役目がある!!」

これが、私の答えであり、生きる術でした。

チアの仲間や顧問の先生に出会い、

私は自分の使命に気づかされました。

声を通して、私にしか伝えられないメッセージを

届けたいとの思いから、高校卒業の2年後、

2011年6月にCDデビューを果たし、

アーティストとして新たなスタートを切りました。

十二月には日本レコード大賞企画賞をいただくことができたのです。

チアリーダーという言葉には、

「人を勇気づける」という意味があります。

私は誰かが困っていたり、悩んでいたりする時に、

手を差し伸べることはできません。

しかし、声を届けることはできる。

チアリーディング部を引退したいまも、

私は人生のチアリーダーとして、

多くの人に勇気や生きる希望を与えていきたいと思っています。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

7月 6th, 2013

「驚き、桃の木、醤油のソフト」

詳しくは、この度発刊した「へうげ醤 誕生物語」をお読み戴ければ。

最後のページに、まほろばの「ジェラード・ビターレ」ソフトに、

この度、発売になった「へうげ醤」をいたずら心に垂らして食べたところ、

これが超ウマ!で、みな、ビックリ!!

ミスマッチと思いきや、ベストマッチ。

和洋合体とは、よく言ったものです。

目隠ししたら、おそらく分からないほど、文字通り溶け合ってます。

これは、以前勤めていた佐々木君とのちょっとした会話から。

ありがとう!佐々木君。

両方とも、最高の材料ですので、それほどの味わいが出るのでしょうね。

本当に、ビックリですよ。

是非、お試しあれ!!

値段は同じ¥390です。

Posted by mahoroba,

in 商品, 醸造醗酵

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

7月 6th, 2013

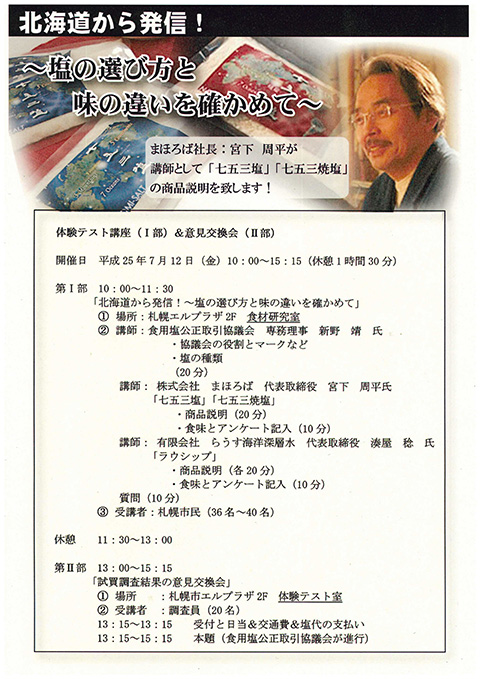

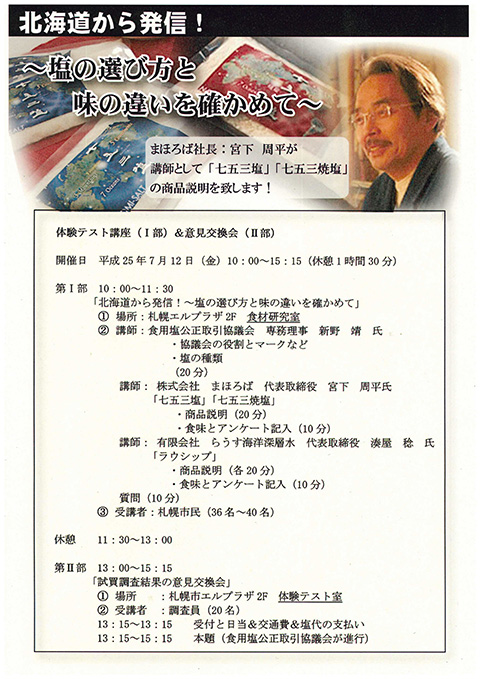

体験テスト講座

「北海道から発信!~塩の選び方と味の違いを確かめて」

北海道で作られている塩の紹介と、見て触れて食味して塩の表示を学び、

あなたの好みの塩を見つけられる消費者力を身につけましょう。

一般社団法人「札幌消費者協会」主催で、

「食用塩」に関する講演会が、「札幌エルプラザ2F」で開かれます。

日頃、お使い戴いている「七五三塩」について、少しお話いたしますのでご参加ください。

まほろばでもお世話になっていて、日本国内の多数の塩メーカーが所属している

「食用塩公正取引協議会」の専務理事・新野靖氏も講演されます。

塩のあり方が理解できると思います。

Posted by mahoroba,

in イベント

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

7月 6th, 2013

昨日から始まった「29周年創業祭」。

第二日は、千葉神崎から寺田優当主がいらしてお酒やマイグルトの試飲販売会を行います。

朝一番のミーティングの最後、寺田さんに『酒造り唄』を唄って戴き、景気付けてもらいました。

素晴らしいスタートを切ることが出来ました。

ありがとうございました。

さぁ!30年に向けて、がんばろう!!!!!

Posted by mahoroba,

in まほろば

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

7月 6th, 2013

三浦 雄一郎(冒険家)

『致知』2013年8月号

特集「その生を楽しみ、その寿を保つ」より

http://www.chichi.co.jp/monthly/201308_pickup.html

└─────────────────────────────────┘

【大竹】 実は私も18歳の時、

八ヶ岳を1か月ほど縦走したんですが、

酸素濃度が平地よりも随分と薄く、

呼吸が苦しくなりましてね。

【三浦】 2000~3000メートルの山になれば、

そうなります。

【大竹】 体感温度はマイナス30度から40度。

あの程度の高さの山でも、不安感や恐怖感を

いまだに記憶してるんですよ。

ましてエベレストなんていうのは、

まるで想像ができません。

【三浦】 いや、でも基本的には好きでやっていることですから。

で、どうせやるなら面白くやろう、

というのが我われの方針で。

実は今回も8500メートルの頂上直下で、

お茶会をやったんですよ。

【大竹】 え、お茶会?

【三浦】 福寿園の抹茶、茶筅(ちゃせん)から

お碗から茶を点てる道具、

虎屋の羊羹(ようかん)まで全部揃えて、

これから頂上へ行こうという時に

テントの中でお茶を点てたんです。

息子の豪太に言わせると、

なんでそんな物を持っていくんだと。

8000メートルへ行くには100グラムでも

軽くしたいわけですからね。

【大竹】 それは心を静める意味合いがあったのでしょうか。

【三浦】 そうです。実際、作法も何も知らないくせに

お茶を点てていただくと、不思議に心が落ち着く。

そして頂上に早く立ちたいとエキサイトしていた皆の心が、

すうっと静まっていった。

これから命懸けで臨もうとする

出陣前の儀式のようなものですね。

その結果、四人の心が一つになって。

【大竹】 戦国武将も戦場でお茶を点てたといいますからね。

【三浦】 はい、それと同じような心境でしょうね。

一見無駄かと思われていたものが、

こんなにも人の心を掴んだんですよ。

![0522image_1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/07/0522image_111.jpg) 【大竹】 そういう試みが余裕を生んで

チーム力を高めたのでしょうね。

【三浦】 また、食事も普通はアルファ米をかき込むだけですが、

雲丹やら塩辛やら北海道の特産物、

それに手巻き寿司なんかも用意して、

頂上付近で食べたらこれがおいしくておいしくて(笑)。

今回一緒に登った二人はエベレストを

もう何回も登っているプロの登山家です。

その彼らもこんなに食事がおいしく、

優雅で楽しい登山は初めてだったと言いました。

【大竹】 それは驚きました。

技術的な凄さもさることながら、

精神面についてのケアもいろいろと

工夫をされていたのですね。

【大竹】 そういう試みが余裕を生んで

チーム力を高めたのでしょうね。

【三浦】 また、食事も普通はアルファ米をかき込むだけですが、

雲丹やら塩辛やら北海道の特産物、

それに手巻き寿司なんかも用意して、

頂上付近で食べたらこれがおいしくておいしくて(笑)。

今回一緒に登った二人はエベレストを

もう何回も登っているプロの登山家です。

その彼らもこんなに食事がおいしく、

優雅で楽しい登山は初めてだったと言いました。

【大竹】 それは驚きました。

技術的な凄さもさることながら、

精神面についてのケアもいろいろと

工夫をされていたのですね。

![Z20130522GZ0JPG000846001000[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/07/Z20130522GZ0JPG0008460010001.jpg)

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

7月 5th, 2013

7月4日(木)の昨日、札幌卸売市場で、早川さんの有機メロンの初ゼりが行われました。

相変わらず精力的な早川さん、忙しいなかで、年一回の逢う瀬がその朝です。

奥さんと働き詰めで、大規模な畑を営農しています。

EM全国大会では、早川さんのスピーチが必ずと言っていいほど成功例で取り上げられます。

彼の合理性功利性のシャープで柔軟な思考ととにかく猛烈に働くその機動力は見上げたもので、

どんな職種でも成功される方でしょう。

今回は、動画でセリの現場を撮影しましたので、ご覧ください。

お話のように、寒さが長引き、10節目の花芽が着かず、その為勢いが付かなかった。

それは低温と日照不足はどうしても蜂が活動しないので、受粉がうまくいかないのだ。

それで、1週間から10日遅れたという。

よやく4月下旬から蜂が活動するようになってきたので回復しつつある。

これからお盆まで上り調子。今月25日までがピーク。

20日から一週間が勝負ということ。

糖度も15~17度でうまい!

だが、これ以上あがると、クドクなる。

風味・甘味のバランスが大事ということ。

試食会でも、みな旨いうまいと好評。

今年も行けますね!!!

ちなみに、初セリ、秀品4玉で¥30,000という高値が付きました。

今、店頭で1玉¥3.500で売らせて貰っていますので、お買い得です。

ところで、奥様の実家のある新篠津の伊藤様宅では、お父さんが凝り性で、

何と「エリクサー」を付けていた、ということが後で分かり、早川さんも、私もビックリ!!

縁は、繋がっているんですね。

Posted by mahoroba,

in 商品

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

7月 5th, 2013

先日、中国連雲港へ徐福の里巡りをして来たのですが、

その徐福が、終焉の地として最期をおくった富士吉田明見地区。

時折りしも「世界文化遺産」に登録された富士山のふもと。

7月7日(日)7:00から日本テレビ『遠くへ行きたい』で、その周辺が紹介されます。

私の親戚で「めだかの学校」を主催している勝俣源一さんが、田中さんを案内します。

<みどころ>

今回は俳優・田中要次が世界遺産に登録された富士山の周辺を旅する。まずは富士山駅(旧富士吉田駅)の駅前でレンタル自転車を借りて出発。市内を巡り、葛飾北斎の絵に描かれたという明見(あすみ)湖から望む富士山を見る。富士河口湖町の「船津胎内神社」で不思議な洞窟を体験し、「大石紬」で知られる大石地区で養蚕農家を訪ねる。そしてハンググライダーで空を舞い、空から富士山を眺める。

<内容>

旅のはじまりは新宿駅を出発するJR中央本線特急「あずさ」の車中から。大月駅で富士急行に乗り換え、富士山駅(旧富士吉田駅)を目指す。到着後、駅前でレンタル自転車を借り、市内を巡る。駅前から少し行くと巨大な金(かな)鳥居のある交差点に出る。金鳥居は富士山という神の山の鳥居と考えられている。さらに進むと富士山をかたどったオブジェのある大きな庭に遭遇する。庭の持ち主である荒井三千男さんは富士山好きが高じて自ら庭を整備し、オブジェのほか水や木を使って富士山を表現しているという。

次に田中は明見湖に向かう。一面にハスが広がる美しい湖を案内してくれるのは勝俣源一さん。葛飾北斎が好きな勝俣さんは、北斎の「富嶽百景」のひとつ「阿須見村の不二」と同じ富士山が見える明見湖に魅了され、湖の整備に尽力した。田中は勝俣さんに明見湖の富士山スポットを教えてもらう。さらに勝俣さんが打つ、富士吉田市の名物「吉田うどん」をいただく。

富士河口湖町の「船津胎内神社」にある洞窟は、約1万年前に起きた富士山の噴火で流れ出た溶岩流によって出来上がった。あたかも人の体内のような様相をしていることから胎内樹型と呼ばれている。全長約70メートルのなかには肋骨状の側壁や突起状の天井など、いたるところに体内を思わせる造型がある。田中は河口湖フィールドセンターの館長・荒井正春さんの案内で、不思議な洞窟を探検する。

次に大石地区で、養蚕農家を訪ねる。ここの蚕からは「大石紬」という伝統の織物が生まれる。堀内やよいさんは大石の絹糸を使って「美顔パフ」なるものを作っている。100%シルクのその感触を確かめてみる田中・・・。

旅の最後に田中は「空から富士山を見る!」を実行することに。忍野スカイスポーツ倶楽部インストラクターの町田重幸さんと一緒に、ハンググライダーで空を舞う。空からの富士山はどんな眺めだろうか――?

そして田中は自らの足で富士山を新発見&再発見した、今回の旅を振り返る。

Posted by mahoroba,

in 歴史

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

7月 5th, 2013

立川 昭二(北里大学名誉教授)

『致知』2013年8月号

特集「その生を楽しみ、その寿を保つ」より

└─────────────────────────────────┘

貝原益軒の後輩の水野沢斎は養生には三つあると話しています。

一つが「身養生」、

二つ目が「心養生」、

そして三つ目が「家養生」です。

この三つは巡り巡っていると考えていて、

身体がよければ心もよい。

心がよければ家も整ってくる。

逆に身体が悪ければ心も悪くなり、

心が悪くなれば家が悪くなると、

非常に地に足のついた、

あるいは生活者の視点に立った考え方をしています。

なかなか上手いことをいうものです。

人の生き方、あり方を詳しく述べているところに

私は『養生訓』の魅力を感じると申し上げましたが、

健康論そのものも現代人が考える健康法とは大きく異なっている。

ここもまた注目に値します。

例えば私たちが健康に関して語る場合、

何を話題にするかというと二つあるんです。

一つは病名の話。

糖尿病だとか高血圧だとか。

それからもう一つが臓器の話です。

肝臓がどうだとか、心臓がどうだとか。

ところが、驚くことにこの『養生訓』には、

一か所中風、いまの脳卒中のことに触れられているだけで、

他に病名の話もなければ臓器の話もない。

では、人間の体はなんでできているのか。

これが帯津先生が詳しく説かれる「気」なんですね。

例えば「気を減らすこと」「気を滞らせること」が

健康を損なうという言い方をしています。

その意味で益軒の学問は「気の医学」といってよいかもしれません。

益軒の健康論のもう一つの特徴は、

健康の最も大切な眼目として心の健康、

メンタルヘルスを挙げている点にあります。

健康とは心身の相関であるという

ホリスティックな考え方がここに出てきます。

心身のバランスがしっかりしていたら病気にならないし

人生を楽しく生きていくことができる。

これは現代に生かせる益軒の教えではないでしょうか。

例えばこういうことを言っています。

「常に元気をへらす事をおしみて、言語をすくなくし、

七情(喜怒哀楽愛悪慾)をよきほどにし、

七情の内にて取わき、いかり、かなしみ、うれひ、思ひを

すくなくすべし。

慾をおさえ、心を平にし、気を和にしてあらくせず、

しづかにしてさはがしからず、心はつねに和楽なるべし。

憂ひ苦むべからず。是皆、内慾をこらえて元気を養ふ道也」

怒り、悲しみ、愁い、嘆き。そういうことを

なるだけ避けて毎日を楽しく暮らしなさい、

心は常に和楽でなくてはなりません、

という考えは私などは大いに共感するのですが、

そういったことを繰り返し繰り返し説いている。

現代と同様、江戸時代の人たちにとっても

メンタルヘルスは非常に大切だったのでしょうね。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

7月 4th, 2013

by アグネス

やっぱ夏だね!ノースリーブ系のデザインが沢山ありますよ。

藍染の薄手生地も。

今日四日から六日までうさと展イン厚別店まほろば開催!

10じ〜19じまで。最終日は17じまで。

三日間なのでお間違えなくー。

地下鉄ひばりヶ丘駅下車すぐです。

-

-

|

|

7月4日(木)~6日(土)まで

「うさと展を自然食品のお店 まほろばの厚別店」

にて開催します

とき 7月4日~6日

時間 10時~19時(最終日は16じまで)

場所 ナチュラル&オーガニック まほろば厚別店 (札幌市厚別区厚別中央1条3丁目)

※厚別店は3日間の開催です。

※地下鉄ひばりが丘駅下車すぐ

「本当の自分は自然そのものいのちのかたまりなんです」

自然のエネルギーに満ち溢れているものいのちが宿った服を

まとえば からだも心も魂も自然な呼吸を取戻します。

うさとの服はタイやラオスの農村で織られています。

布を織る村の女性たちには生産ノルマも納期もありません。

織る人には布のデザインから縫う人には一着を最初から最後まで

担当して作っています。

布は一反一反どれも違うし、誰が縫うかによって出来上がりも違います。

まずはじめに村の暮らしがあり、

そこで育まれた布にあわせて服を作るのが

うさとのものつくりの姿勢です。

~パンフレットより抜粋~

丹精こめて作られたいのちのかたまりのお洋服が手からテへ。

あなたを待っているお洋服がきっとあるはず。

初夏にふさわしい麻のお洋服や薄手のカットソーも多数おあります。

うさじいとアグネスがお待ちしてます。

ダンスフロアーなので、大きな鏡でご試着できますよ。

いろいろ試着してみてくださいね。

あやの里あやの森プロジェクト

山口幸雄(うさじい)&アグネス

|

Posted by mahoroba,

in 衣料

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

7月 4th, 2013

福井 福太郎(東京宝商会顧問)

『致知』2013年8月号

特集「その生を楽しみ、その寿を保つ」より

![face[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/07/face1.jpg) └─────────────────────────────────┘

【記者:お勤め先はどちらですか?】

福井 会社は神田にあって、

最寄り駅の辻堂(神奈川県)から片道一時間、

電車を乗り継いで向かいます。

朝八時三十六分発の快速湘南ライナーに乗って、

東京駅の階段を四十一段下り、

人混みを縫って今度は階段を上がり、山手線に乗り込む。

車内はぎゅうぎゅう詰めですが、

仮に優先席が空いていても、一駅分ですから席には座りません。

【記者:毎日往復二時間の通勤というのは大変でしょう】

皆さんからも健康法をよく聞かれるんですが、

毎日そうやって歩いているから元気でいられるんでしょうね。

僕の携帯電話には歩数計がついていて、

一日に七千歩から八千歩は歩く。

いまはもうだいぶ足腰も弱りましたが、

それでも普通には歩けますから、贅沢は言えません。

【記者:背筋もピンとしておられます】

あ、これは謡(うたい)を歌っているせいです。

謡は前屈みの格好じゃ力が入らなくて歌えませんから。

喉から出る声はダメなんですよ。

お腹から声を出すにはグッと胸を張る必要がある。

四十二歳の時から始めたんですが、

かれこれ六十年近くも続けていることになりますね。

【記者:いまでもいいお声が出ますか?】

えぇ、まぁ(笑)。

声は軍隊へ行った時に号令を掛けたりしていましたから。

軍隊じゃ大きな声を出さないと、こっぴどく叱られる。

だから若い時に身につけたことが、

年をとっても影響してくるんじゃないでしょうか。

周りの方を見ていても、年をとってから

新しく何か習慣をつくるというのは難しいですね。

たいていは若い時から

ずっと続けてやっているものが残っている。

【記者:食事はどうされていますか】

朝四時半には起床し、食パンを焼いてハムとレタス、

トマトを載せてよく噛んで食べます。

妻には四年前に先立たれてしまいましたが、

夕食は同じ敷地内に住む長男夫婦の家で、

嫁が作ってくれた食事を一緒に食べています。

若い頃と変わらないくらいよく食べていますよ。

【記者:好き嫌いもなく?】

えぇ、肉でもなんでも食べます。

それと野菜はうんと食べなきゃいけないですね。

何しろね、偏るとダメです。

これは食べ物だけじゃありません。

考え方も狭い見識でなく、広く物事を見ていかないと。

まぁ、いま言ってきたことの一つひとつが

長生きをした基礎になっているのでしょうね。

└─────────────────────────────────┘

【記者:お勤め先はどちらですか?】

福井 会社は神田にあって、

最寄り駅の辻堂(神奈川県)から片道一時間、

電車を乗り継いで向かいます。

朝八時三十六分発の快速湘南ライナーに乗って、

東京駅の階段を四十一段下り、

人混みを縫って今度は階段を上がり、山手線に乗り込む。

車内はぎゅうぎゅう詰めですが、

仮に優先席が空いていても、一駅分ですから席には座りません。

【記者:毎日往復二時間の通勤というのは大変でしょう】

皆さんからも健康法をよく聞かれるんですが、

毎日そうやって歩いているから元気でいられるんでしょうね。

僕の携帯電話には歩数計がついていて、

一日に七千歩から八千歩は歩く。

いまはもうだいぶ足腰も弱りましたが、

それでも普通には歩けますから、贅沢は言えません。

【記者:背筋もピンとしておられます】

あ、これは謡(うたい)を歌っているせいです。

謡は前屈みの格好じゃ力が入らなくて歌えませんから。

喉から出る声はダメなんですよ。

お腹から声を出すにはグッと胸を張る必要がある。

四十二歳の時から始めたんですが、

かれこれ六十年近くも続けていることになりますね。

【記者:いまでもいいお声が出ますか?】

えぇ、まぁ(笑)。

声は軍隊へ行った時に号令を掛けたりしていましたから。

軍隊じゃ大きな声を出さないと、こっぴどく叱られる。

だから若い時に身につけたことが、

年をとっても影響してくるんじゃないでしょうか。

周りの方を見ていても、年をとってから

新しく何か習慣をつくるというのは難しいですね。

たいていは若い時から

ずっと続けてやっているものが残っている。

【記者:食事はどうされていますか】

朝四時半には起床し、食パンを焼いてハムとレタス、

トマトを載せてよく噛んで食べます。

妻には四年前に先立たれてしまいましたが、

夕食は同じ敷地内に住む長男夫婦の家で、

嫁が作ってくれた食事を一緒に食べています。

若い頃と変わらないくらいよく食べていますよ。

【記者:好き嫌いもなく?】

えぇ、肉でもなんでも食べます。

それと野菜はうんと食べなきゃいけないですね。

何しろね、偏るとダメです。

これは食べ物だけじゃありません。

考え方も狭い見識でなく、広く物事を見ていかないと。

まぁ、いま言ってきたことの一つひとつが

長生きをした基礎になっているのでしょうね。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

……………………………………………………………………………………………… 「私、チアに入りたいんだけど、一緒に見学に行こうよ」 友人からのこの誘いがすべての始まりでした。 高校に入学し、部活に入る気もなかった私は、 友人に付き添いチアリーディング部の練習を見に行きました。 目に飛び込んできたのは、先輩たちの真剣な眼差し、 全身で楽しんでいる姿、そして輝いている笑顔でした。 それを見た時、 「すごい!! 私も入りたい!!」 という衝動に駆られたのです。 しかし、次の瞬間、 「でも私には無理……」 という気持ちが心を塞いでしまいました。 私には生まれつき手足がほとんどありません。 短い左足の先に三本の指がついているだけ。 病名は「先天性四肢欠損症」。 指が五本揃っていなかったり、 手足がないなどの障害を抱えて生まれてくるというものです。 幼少期から母親の特訓を受け、一人で食事をしたり、 携帯でメールを打ったり、字を書くことや ピアノを弾くこともできますが、 手足のない私には到底踊ることはできません。 半ば諦めかけていましたが、 「聞いてみないと分かんないよ」という 友人の声に背中を押され、顧問の先生に恐る恐る 「私でも入れますか?」と聞いてみたのです。 すると先生は開口一番、 「あなたのいいところは何?」 と言われました。 思わぬ質問に戸惑いながらも、私が 「笑顔と元気です」 と答えると、 「じゃあ大丈夫。明日からおいで」 と快く受け入れてくださったのです。 手足のない私がチアリーディング部に入ろうと決意したのは、 「笑顔を取り戻したい。笑顔でまた輝きたい」 という一心からでした。 生まれつき積極的で活発だった私は、 いつもクラスのリーダー的存在。 そんな私に転機が訪れたのは、小学校六年生の時でした。 積極的で活発だった半面、気が強く自分勝手な性格でもあり、 次第に友達が離れていってしまったのです。 そんな時、お風呂場で鏡に映った自分の身体を ふと目にしました。 「えっ、これが私……。気持ち悪い……」 初めて現実を突きつけられた瞬間でした。 孤独感で気持ちが沈んでいたことも重なり、 「よくこんな身体で仲良くしてくれたな。 友達が離れてしまったのは身体のせいなのでは……」 と、障碍について深く考えるようになり、 次第に笑顔が消えていきました。 そのまま中学三年間が過ぎ、 いよいよ高校入学という時になって、 「持って生まれた明るさをこのまま失っていいのだろうか。 これは神様から授かったものではないか」 と思うようになり、そんな時に出会ったのが チアリーディングだったのです。 初めのうちはみんなの踊りを見ているだけで楽しくて、 元気をもらっていました。 しかし、どんどん技を身につけて成長していく 仲間たちとは対照的に、何も変わっていない自分が いることに気づかされました。 「踊りを見てアドバイスを送って」と言われても、 「踊れない自分が口を出すのは失礼ではないか」 という思いが膨らみ始め、仲間への遠慮から 次第に思っていることを言えなくなってしまったのです。 せっかく見つけた自分の居場所も明るい心も失いかけていました。 「チアを辞めたい。学校も辞めたい……」。 そんな気持ちが芽生え、次第に学校も休みがちになりました。 しかし、私が休んでいる間も、 「明日は来れる?」と、チアの仲間やクラスメイトは メールをくれていました。 「自分が塞ぎ込んでいるだけ。素直になろう」 そう分かっていながらも、一歩の勇気がなく、 殻を破れずにいる自分がいました。 その後、三年生となった私たちは、 ある時ミーティングを行いました。 最終舞台を前に、お互いの正直な気持ちを 話し合おうということになったのです。 いざ始まると、足腰を痛めていることや学費の問題など……、 いままでまったく知らなかった衝撃的な悩みを 一人ずつ打ち明けていきました。 「みんないっぱい悩んでいるんだ。辛いのは私だけじゃない……」 そして、いよいよ私の番。震える声で私は話し始めました。 「自分は踊れないから…… みんなにうまくアドバイスができなくて…… 悪いなって思っちゃって…… みんなに悪いなって…… だから、だから、これ以上みんなに迷惑かけたくなくて……」 続く言葉が見つからないまま、涙だけが流れていきました。 そうすると一人、二人と口を開いて、 「私たち助けられてるんだよ」 「有美も仲間なんだから、うちらに頼ってよ」 と、声をかけてくれたのです。 そして最後、先生の言葉が衝撃的でした。 「もう有美には手足は生えてこない。 でも、有美には口がある。 だったら、自分の気持ちはハッキリ伝えなさい。 有美には有美にしかできない役目がある!!」 これが、私の答えであり、生きる術でした。 チアの仲間や顧問の先生に出会い、 私は自分の使命に気づかされました。 声を通して、私にしか伝えられないメッセージを 届けたいとの思いから、高校卒業の2年後、 2011年6月にCDデビューを果たし、 アーティストとして新たなスタートを切りました。 十二月には日本レコード大賞企画賞をいただくことができたのです。 チアリーダーという言葉には、 「人を勇気づける」という意味があります。 私は誰かが困っていたり、悩んでいたりする時に、 手を差し伸べることはできません。 しかし、声を届けることはできる。 チアリーディング部を引退したいまも、 私は人生のチアリーダーとして、 多くの人に勇気や生きる希望を与えていきたいと思っています。

![0522image_1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/07/0522image_111.jpg) 【大竹】 そういう試みが余裕を生んで

チーム力を高めたのでしょうね。

【三浦】 また、食事も普通はアルファ米をかき込むだけですが、

【大竹】 そういう試みが余裕を生んで

チーム力を高めたのでしょうね。

【三浦】 また、食事も普通はアルファ米をかき込むだけですが、

![Z20130522GZ0JPG000846001000[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/07/Z20130522GZ0JPG0008460010001.jpg)

![face[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/07/face1.jpg) └─────────────────────────────────┘

【記者:お勤め先はどちらですか?】

福井 会社は神田にあって、

最寄り駅の辻堂(神奈川県)から片道一時間、

電車を乗り継いで向かいます。

朝八時三十六分発の快速湘南ライナーに乗って、

東京駅の階段を四十一段下り、

人混みを縫って今度は階段を上がり、山手線に乗り込む。

車内はぎゅうぎゅう詰めですが、

仮に優先席が空いていても、一駅分ですから席には座りません。

【記者:毎日往復二時間の通勤というのは大変でしょう】

皆さんからも健康法をよく聞かれるんですが、

毎日そうやって歩いているから元気でいられるんでしょうね。

僕の携帯電話には歩数計がついていて、

一日に七千歩から八千歩は歩く。

いまはもうだいぶ足腰も弱りましたが、

それでも普通には歩けますから、贅沢は言えません。

【記者:背筋もピンとしておられます】

あ、これは謡(うたい)を歌っているせいです。

謡は前屈みの格好じゃ力が入らなくて歌えませんから。

喉から出る声はダメなんですよ。

お腹から声を出すにはグッと胸を張る必要がある。

四十二歳の時から始めたんですが、

かれこれ六十年近くも続けていることになりますね。

【記者:いまでもいいお声が出ますか?】

えぇ、まぁ(笑)。

声は軍隊へ行った時に号令を掛けたりしていましたから。

軍隊じゃ大きな声を出さないと、こっぴどく叱られる。

だから若い時に身につけたことが、

年をとっても影響してくるんじゃないでしょうか。

周りの方を見ていても、年をとってから

新しく何か習慣をつくるというのは難しいですね。

たいていは若い時から

ずっと続けてやっているものが残っている。

【記者:食事はどうされていますか】

朝四時半には起床し、食パンを焼いてハムとレタス、

トマトを載せてよく噛んで食べます。

妻には四年前に先立たれてしまいましたが、

夕食は同じ敷地内に住む長男夫婦の家で、

嫁が作ってくれた食事を一緒に食べています。

若い頃と変わらないくらいよく食べていますよ。

【記者:好き嫌いもなく?】

えぇ、肉でもなんでも食べます。

それと野菜はうんと食べなきゃいけないですね。

何しろね、偏るとダメです。

これは食べ物だけじゃありません。

考え方も狭い見識でなく、広く物事を見ていかないと。

まぁ、いま言ってきたことの一つひとつが

長生きをした基礎になっているのでしょうね。

└─────────────────────────────────┘

【記者:お勤め先はどちらですか?】

福井 会社は神田にあって、

最寄り駅の辻堂(神奈川県)から片道一時間、

電車を乗り継いで向かいます。

朝八時三十六分発の快速湘南ライナーに乗って、

東京駅の階段を四十一段下り、

人混みを縫って今度は階段を上がり、山手線に乗り込む。

車内はぎゅうぎゅう詰めですが、

仮に優先席が空いていても、一駅分ですから席には座りません。

【記者:毎日往復二時間の通勤というのは大変でしょう】

皆さんからも健康法をよく聞かれるんですが、

毎日そうやって歩いているから元気でいられるんでしょうね。

僕の携帯電話には歩数計がついていて、

一日に七千歩から八千歩は歩く。

いまはもうだいぶ足腰も弱りましたが、

それでも普通には歩けますから、贅沢は言えません。

【記者:背筋もピンとしておられます】

あ、これは謡(うたい)を歌っているせいです。

謡は前屈みの格好じゃ力が入らなくて歌えませんから。

喉から出る声はダメなんですよ。

お腹から声を出すにはグッと胸を張る必要がある。

四十二歳の時から始めたんですが、

かれこれ六十年近くも続けていることになりますね。

【記者:いまでもいいお声が出ますか?】

えぇ、まぁ(笑)。

声は軍隊へ行った時に号令を掛けたりしていましたから。

軍隊じゃ大きな声を出さないと、こっぴどく叱られる。

だから若い時に身につけたことが、

年をとっても影響してくるんじゃないでしょうか。

周りの方を見ていても、年をとってから

新しく何か習慣をつくるというのは難しいですね。

たいていは若い時から

ずっと続けてやっているものが残っている。

【記者:食事はどうされていますか】

朝四時半には起床し、食パンを焼いてハムとレタス、

トマトを載せてよく噛んで食べます。

妻には四年前に先立たれてしまいましたが、

夕食は同じ敷地内に住む長男夫婦の家で、

嫁が作ってくれた食事を一緒に食べています。

若い頃と変わらないくらいよく食べていますよ。

【記者:好き嫌いもなく?】

えぇ、肉でもなんでも食べます。

それと野菜はうんと食べなきゃいけないですね。

何しろね、偏るとダメです。

これは食べ物だけじゃありません。

考え方も狭い見識でなく、広く物事を見ていかないと。

まぁ、いま言ってきたことの一つひとつが

長生きをした基礎になっているのでしょうね。