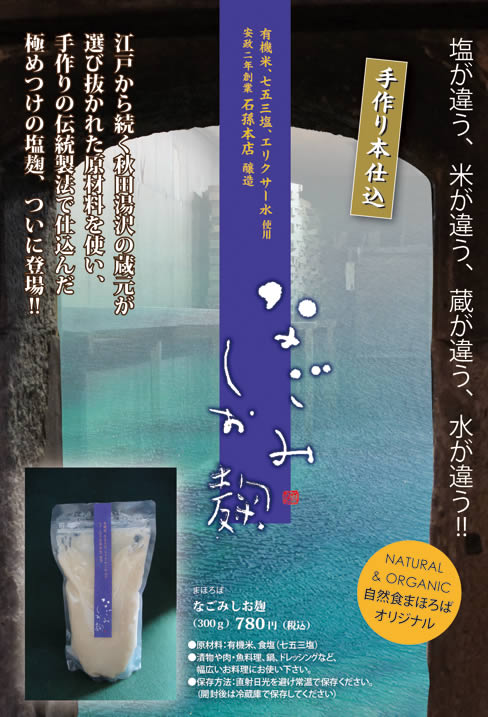

「究極のスープ」

4月 5th, 2012

鈴木 紋子 (湘南教育研修センター副理事長)

『致知』2012年6月号

特集「その位に素して行う」より

────────────────────────────────────

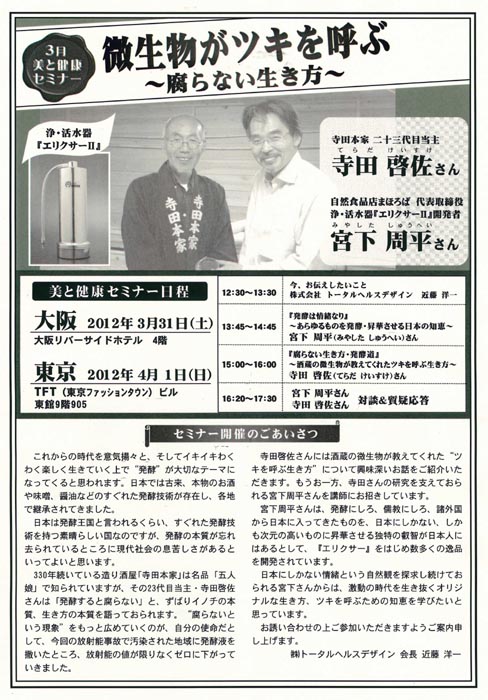

昭和五十年頃、鎌倉の荒れた中学校へ

赴任した時のことです。

皆からゴムまりをひどくぶつけられるなどのいじめに遭い、

しゅんとしている一年生の子がいました。

私は生徒指導担当として

「先生が付いてるから頑張りなさい」と励ましてきましたが、

三年生になるとあまり姿を見掛けなくなりました。

進路相談の行われた十二月、

彼の母親が私の元へ来てこう言いました。

「うちの子は休みが多く、点数が悪いから

どこの高校も受けられないと担任に言われました」

その子はとても育ちのいい子だったのですが、

ある日級友からお菓子を万引きしてこいと命じられました。

学校へ行くとまた何を言いつけられるか分からないから、

次第に足が遠のいてしまったというのです。

自責の念を覚えた私は、ある私立高校まで行って事情を話した上、

「受験までに必要な勉強の基礎を、

全部私が責任を持って教えておきますから、

受験させていただけませんか」

とお願いし、以来二人三脚で猛勉強の日々が始まりました。

周囲に気づかれないよう暗くなった夜七時頃に彼の家へ出掛け、

英国数の基礎からみっちり三時間教えては

十時半の最終バスで駅へと向かう。

電車を降りるとタクシーは一時間待ちの行列です。

仕方なく夜道を四十五分かけて歩き、

十二時過ぎに帰宅する日々が続きました。

あんまりくたびれるのでバスの中でも眠り込み、

「お客さん、終点ですよ」の声で起こされるのが日課でした。

その甲斐あって彼は高校に無事合格し、

卒業後はイタリア料理店で働くようになりました。

その頃、我が家では主人が胃を全摘し、

肝臓がんも併発するなど、闘病生活で

体はひどく痩せ細っていました。

私は台所でいろいろなスープを作っては

主人に飲ませるなどしていましたが、

私自身も疲労からくるたびたびの目眩に悩まされていました。

前述の教え子が訪ねてきてくれたのは、

そんなある日のことです。

「ご主人様がご病気と聞いて

チーフにスープの作り方を習って持ってきました。

これ一袋で一食分の栄養がとれます」

と、一抱えもあるスープを手渡してくれたのです。

私は感激のあまりしばらく何も言葉が出ず、

「……これが本当の神様だわ」

と呟いて、わんわん声を出して泣いてしまいました。

すると、その子がまだ中一だった頃、

「皆にいじめられても頑張るのよ」

と私が肩を叩いて励ましたのと同じように、

「先生、泣かないでください」

と私の背中を叩いて慰めてくれたのです。

その後も彼はスープがなくなる頃になると家を訪ねてくれ、

おかげで余命三か月と言われた主人が、

三年も生き長らえることができました。

私はこのスープを「究極のスープ」と呼んでいますが、

人間同士の世の中がそうしてお互いに

尽くし合ってやっていけたらどんなにかよいだろう、

と思ったことでした。

![village_chief[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/04/village_chief1.jpg)

![2011-12-19_232701[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/04/2011-12-19_2327011.jpg)

![urabe-1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/04/urabe-11.jpg)