4月 10th, 2012

![1102984419[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/04/11029844191-150x150.jpg)

三枝 理枝子 (ANAラーニング研修事業部講師)

『致知』2012年5月号

連載「第一線で活躍する女性」より

───────────────────────────────

入社2年目に転機が待ち受けていました。

八丈島から帰りのプロペラ機に搭乗していた時のことです。

機内が大きく揺れた際に、男性のお客様が手にしていた

ペンダントが座席の間に落ちて取れなくなってしまいました。

どうしても見つからないので、

到着地で整備士に座席を分解してもらって、

やっとペンダントが見つかったんです。

そうしたらそのお客様の目からぼろぼろと

涙が溢れ出てきたので、驚いてしまったことがありました。

実はその方の息子さんが1年前に就職祝いの旅で訪れた

八丈島で交通事故に遭って亡くなられていて、

そのペンダントは息子さんの大事な形見だったのです。

しかもそれだけではなくて、その息子さんは

自動車会社に就職が決まっていて、

ご両親は息子のつなぎ姿を楽しみにされていたそうです。

そして、ペンダントを探しに来たのは

若いつなぎ姿の整備士だった。

これはきっと息子が自分の姿を見せようと

したのだと思ったら気持ちが落ち着いて、

初めて息子の死を受け入れることができたと

涙ながらにおっしゃられたのです。

私はこの話をお聞きしていた時に、

大きな衝撃を受けました。

この方のために何もして差し上げることができなかったのだと。

もしそのペンダントを落とされなかったら、

その方はきっと悲しみに包まれたまま

降りていかれたことでしょう。

航空会社の仕事はお客様を目的地まで安全に、

かつ定刻どおりにお届けすることが一番の目的です。

でもそれだけではなく、何かで悩まれている方に、

たとえ、それが一見して分からなくても

そっと心を寄り添わせて、

少しでも気持ちが楽になっていただいたり、

元気になっていただくのも大事な仕事なんだな、

と気がついたんです。

大変難しいことではあります。

でも、何気ない会話からヒントが出てくることもありますから、

現役で飛んでいる時にはいつもお客様への

小まめなお声がけを心掛けていました。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 9th, 2012

![10006614[1][1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/04/1000661411.jpg)

五十嵐 薫 (一般社団法人ピュア・ハート協会理事長)

『致知』2012年5月号

「マザー・テレサの生き方が教えてくれたこと」より

────────────────────────────

かつてある新聞記者がマザー・テレサに

こんな質問をしたそうです。

「あなたがたったいま死にかけている人を

助けて何になるのですか?

この人は必ず死ぬのですから、

そんなことをしても世の中は変わらないのではないのですか」

と。マザー・テレサは毅然としてこう答えられました。

「私たちは社会を変えようとしているのではありません。

いま、目の前に餓えている人がいたら、

その人の餓えを満たしてあげる。

ただそれだけでいいのです。

確かに、そのこと自体で世の中は変わらないでしょう。

でも、目の前に渇いている人がいれば、

その渇きを満たすために私たちはそのいのちに仕えていくのです」

彼女は別の場所ではこうも言っています。

「私たちのやっていることは僅かな一滴を

大海に投じているようなものです。

ただ、その一滴なくしてこの大海原はないのです」。

私たちのレインボー・ホーム

(五十嵐氏がインドに設立した孤児たちの家)もそうありたいのです。

人は「インドで僅か十人、二十人の親のない子供たちを

助けてどうなるのですか。

世界にはもっとたくさんの孤児がいるのに」と言うかもしれません。

しかし、目の前で「寂しい」と泣いている子供たちがいるのです。

それは私たちにとってかけがえのないいのちであり、

自分自身なのです。

そのいのちをそっと抱きしめてあげるだけでよいのです。

ボランティアとは、自発的に無償で他に奉仕することを

意味するのですが、その奥には

「人間は他のいのちに仕えるとき、

自分のいのちが最も輝く」

という、生命の法則を実践で知ることに意味があると思います

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→3 Comments »

4月 8th, 2012

今朝、今年初めてのまほろば農園野菜が初出荷されました!!!

4月とはいえ、昨晩雪が降り頻り、冬に戻った感じです。

そんな中の出荷、嬉しさがこみ上げます。

今年の農園は極めて厳しい中でのスタート。

さぁ!どうなるものやら。

みなさん、ご協力のほどをお願いいたします。

サラダMIX

春菊

岡ノリ

チンゲン菜

からし菜

サラダ小松菜 小さく柔らかい生まれ立ての菜っ葉を、どうぞ・・・・・・・

Posted by mahoroba,

in まほろば, 自然農園

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 8th, 2012

「タロッコ」という新種の柑橘柑が入荷した。二度目である。

先に愛媛の福岡自然農園の物が初出荷された。

丁度、福岡先生がお亡くなりになる半年前にお伺いした時に、

お孫さんの大樹君が急斜面と格闘しながら、このタロッコを移植していた。

その頃、温暖化のせいか、夏の暑さが厳しく、全国的にも柑橘類の被害が凄かった。

九州では、焼けが広がり、正品率が急激に下がり、農家を直撃したのだ。

![4ew7urtd[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/04/4ew7urtd1-190x300.jpg)

その良い例が米で、一等米が激減して、タイ米などの長粒米に移行せねば、という話しが盛り上った。

そんなことで、イタリア特産のタロッコ、別名ブラッドオレンジが日本でも栽培されるようになった。

生ジュースで、このブラッドオレンジは店の定番になっているが、実に濃厚で旨い。

シチリア地方の灼熱の太陽の精が、ギッチリ詰まって、この抗酸化力は溢れるばかりだ。

10年もすれば、ネーブルのように日本化することは間違いない。

野菜は、元から日本の原種ではなく、ほとんどが外国産が国産化した。

大根も、じゃが芋、トマト、キャベツ、白菜・・・・・・・すべてと言ってよい。

長い年月をかけて、日本の風土に合った特性の日本らしい野菜に変化進化していった。

それは日本人、そのものでもあった。

日本は単一民族と言われていたが、逆にこれほど多民族国家はいないのではなかろうか、

というほど、何千年もかけて多くの異民族が流入しながら単一化していった。

レモンマートルを日本で販売している札幌在住のクレイグ・パークヒルさんは、

そんな意味でも、既に日本人らしい日本人で、

その謙虚さや心の床しさは、我々日本人が失った古き良きものが、

彼の中に息づいていて、感銘を受ける。

彼から何世か後になると、きっと全てが馴染んで、

洗練された日本人が生れるのであろう。

(通訳は、大井わこちゃんです。名訳でしょ。)

Posted by mahoroba,

in 商品, 文化

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 8th, 2012

![4774506958[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/04/47745069581.jpg) 山川 宏治 (東京都多摩動物公園主任飼育員)

山川 宏治 (東京都多摩動物公園主任飼育員)

『致知』2007年5月号「致知随想」

※肩書きは『致知』掲載当時のものです

…………………………………………………………

■「殺人ゾウ」の汚名

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

武蔵野の面影を残す雑木林に囲まれた

東京・井の頭自然文化園に、

今年還暦を迎えるおばあちゃんゾウがいます。

彼女の名前は「はな子」。

私が生まれる以前の昭和24年に、

戦後初めてのゾウとして日本にやってきました。

当時まだ2歳半、体重も1トンにも満たない

小さくかわいい彼女は、

子どもたちの大歓声で迎えられました。

遠い南の国、タイからやって来たはな子は

たちまち上野動物園のアイドルとなりました。

ところが、引っ越し先の井の頭自然文化園で、

はな子は思いがけない事故を起こします。

深夜、酔ってゾウ舎に忍び込んだ男性を、

その数年後には飼育員を、踏み殺してしまったのです。

「殺人ゾウ」──。

皆からそう呼ばれるようになったはな子は、

暗いゾウ舎に4つの足を鎖で繋がれ、

身動きひとつ取れなくなりました。

餌をほとんど口にしなくなり、

背骨や肋骨が露になるほど身体は痩せこけ、

かわいく優しかった目は人間不信で

ギラギラしたものに変わってしまいました。

飼育員の間でも人を殺したゾウの世話を

希望する者は誰もいなくなりました。

空席になっていたはな子の飼育係に、

当時多摩動物公園で子ゾウを担当していた

私の父・山川清蔵が決まったのは昭和35年6月。

それからはな子と父の30年間が始まりました。

「鼻の届くところに来てみろ、叩いてやるぞ!」

と睨みつけてくるはな子に怯むことなく、

父はそれまでの経験と勘をもとに何度も考え抜いた結果、

着任して4日後には1か月以上

繋がれていたはな子の鎖を外してしまうのです。

そこには

「閉ざされた心をもう一度開いてあげたい」、

「信頼されるにはまず、はな子を信頼しなければ」

という気持ちがあったのでしょう。

父はいつもはな子のそばにいました。

出勤してまずゾウ舎に向かう。

朝ご飯をたっぷりあげ、身体についた藁を払い、

外へ出るおめかしをしてあげる。

それから兼任している他の動物たちの世話をし、

休憩もとらずに、暇を見つけては

バナナやリンゴを手にゾウ舎へ足を運ぶ。

話し掛け、触れる……。

「人殺し!」とお客さんに罵られた時も、

その言葉に興奮するはな子にそっと寄り添い、

はな子の楯になりました。

そんな父の思いが通じたのか、

徐々に父の手を舐めるほど心を開き、

元の体重に戻りつつありました。

ある日、若い頃の絶食と栄養失調が祟って歯が抜け落ち、

はな子は餌を食べることができなくなりました。

自然界では歯がなくなることは死を意味します。

なんとか食べさせなければという、

父の試行錯誤の毎日が始まりました。

どうしたら餌を食べてくれるだろうか……。

考えた結果、父はバナナやリンゴ、サツマイモなど

100キロ近くの餌を細かく刻み、

丸めたものをはな子に差し出しました。

それまで何も食べようとしなかったはな子は、

喜んで口にしました。

食事は1日に4回。1回分の餌を刻むだけで何時間もかかります。

それを苦と思わず、いつでも必要とする時に

そばにいた父に、はな子も心を許したのだと思います。

定年を迎えるまで、父の心はひと時も離れず

はな子に寄り添ってきました。

自分の身体ががんという病に

蝕まれていることにも気づかずに……。

はな子と別れた5年後に父は亡くなりました。

後任への心遣い、はな子へのけじめだったのでしょう。

動物園を去ってから、父はあれだけ愛していたはな子に

一度も会いに行きませんでした。

■亡き父と語り合う

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

思えば父の最期の5年間は、

はな子の飼育に完全燃焼した後の

余熱のような期間だったと思います。

飼育員としての父の人生は、

はな子のためにあったと言っていいかもしれません。

残念なことに、私には父と一緒に遊んだ思い出がありません。

キャッチボールすらしたことがないのです。

家にじっとしていることもなく、

自分の子どもよりゾウと一緒にいる父に、

「なんだ、この親父」と

反感を持つこともありました。

ところが家庭を顧みずに働く父と同じ道は

絶対に歩まないと思っていたはずの私が、

気がつけば飼育員としての道を歩いています。

高校卒業後、都庁に入り動物園に配属になった私は、

父が亡くなった後にあのはな子の担当になったのです。

それまでは父と比べられるのがいやで、

父の話題を意識的に避けていた私でしたが、

はな子と接していくうちにゾウの心、

そして私の知らなかった父の姿に出会いました。

人間との信頼関係が壊れ、敵意をむき出しにした

ゾウに再び人間への信頼を取り戻す。

その難しい仕事のために、

父はいつもはな子に寄り添い、

愛情深く話し掛けていたのです。

だからこそ、はな子はこちらの働きかけに

素直に応えてくれるようになったのだと思います。

一人息子とはほとんど話もせず、

いったい何を考え、何を思って生きてきたのか、

生前はさっぱり分かりませんでしたが、

はな子を通じて初めて亡き父と語り合えた気がします。

私は「父が心を開かせたはな子をもう1度スターに」と、

お客様が直接おやつをあげるなど、

それまでタブーとされてきた

はな子との触れ合いの機会を設けました。

父、そして私の見てきた

本来の優しいはな子の姿を多くの方々に

知ってほしかったのです。

人々の笑顔に包まれたはな子の姿を

父にも見てほしいと思います。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 7th, 2012

先日、教育文化会館で行われた「産業用大麻についてのフォーラム」での

武田邦彦教授の講演会に出席したら、元まほろば自然農園で働いていた

南君が、わざわざ東川から参加された。

何年ぶりだろうか。丁度居た穂積厚別店店長とのツーショット。

元気そうで、麻栽培にも取り組みたいとのこと。

最近、HPも立ち上げたとの知らせが入った。

http://www.wagounomori.info/

そんな折、今朝、栃木県鹿沼市の浄土宗のお寺、静悦さんからお手紙を戴いた。

お念仏宗で、麻にも関わりがあり、今度6月に開かれる「日本麻フェスティバル」の

ご案内を戴いた。参加される方は、是非見聞されて下さい。

Posted by mahoroba,

in イベント, 麻問題

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 7th, 2012

![chiba[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/04/chiba1-150x150.jpg)

千葉 恵弘

(石巻の避難所「明友館」リーダー)

『致知』2012年5月号

特集「その位に素して行う」より

────────────────────

その日僕は石巻の実家に戻り、

母との食事を済ませてのんびり過ごしていました。

そんな中で突然これまで経験したものとは

桁違いの大きな揺れが起こって。

ただ、津波に対する意識は石巻の人には

ほとんどなかったと思うんです。

あのチリ地震(1960年)でも

津波は町に入ってこなかったといいますから。

とにかく丈夫で倒壊のおそれがない所に

逃げ込みたいという気持ちだったと思います。

明友館は石巻市不動町にある勤労者余暇活用センターという

施設の呼称で、当時10名ほどの職員が勤務していました。

指定避難所まで行くには1キロ以上の距離があり、

お年寄りには負担が大きい。

町内では倒壊による二次災害を避けるため、

明友館に逃げ込むよう我われが誘導していきました。

そんな感覚でしたから、あの津波が実際に上がってきた時には、

もうまさか! という感じでしたね。

建物の周りに津波が押し寄せる、瓦礫が流れ込む、

人が流されてくる……、

建物から覗ける範囲の視野でしたが、

水がじわじわ上がってきて、

1階にいた人が津波に追われながら駆け上がってくる。

ただ、いま自分の目で見ていること以外にはなんの情報もなく、

これが嘘か本当かも、何を信用していいのかも分からない状態でした。

その時、明友館には約140人避難民がいて

うち120人ほどはお年寄りでした。

それこそ足元もおぼつかないようなお年寄りで、

動けるのは10数人程度。

しかも明友館は指定避難所ではないため、

ラジオもなければ携帯電話も通じない。

食べる物も飲む物もなく、

とにかくそこでじっとしているしかない。

体を伸ばせるスペースもなかったので、

ギュウギュウ詰めで皆、三角座りをしていました。

※千葉氏はこの状況から、いかに避難所を運営し、

不安に怯える避難民を統率していったのか?

詳しくは『致知』5月号(P38~43)をご覧ください。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 5th, 2012

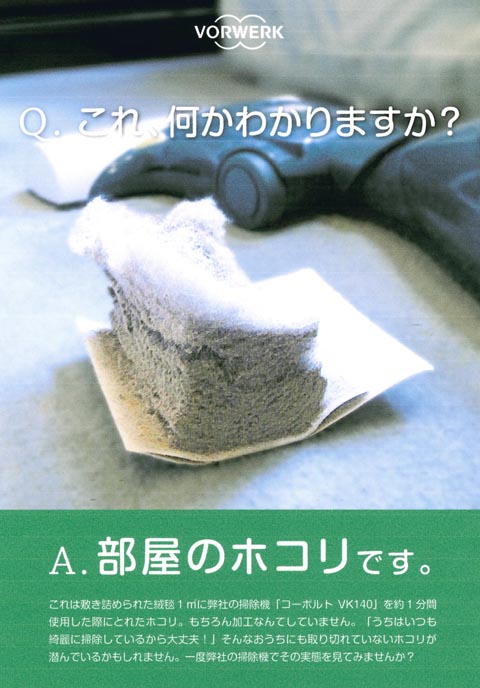

A: 部屋のほこりでした。

すごい!ですね。ケーキと見まがうほどの厚い埃の層。

信じられない!と言うかも知れませんが、2Fでデモをした時も、

一押ししただけで、ゴミのすごい厚みに、みなビックリ仰天!

https://www.mahoroba-jp.net/newblog/?m=20120222

これは、今日普及している掃除機では、この性能は望めません。

何故ですって?

それは、今回の感謝ディーで配布されますコーボルトのちらしに

詳しく載っていますよ。

(コーボルトのミニ掃除機を持つ磯深雪さま)

Posted by mahoroba,

in 商品

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

4月 5th, 2012

明日6日から8日までの3日間。

今回の感謝祭「ありがとうの日」も、盛り沢山のサービス品!

自然化粧品のリマ・ナチュラルさん、レモンマートルのパークヒルさん、

食ライフさんの説明販売会や、まほろば新作ジャムの試食会があります。

30%はもとより、40,50、66、80%と、とんでもない破格値もあります。

まほろばオリジナル『蜂さん』¥9800⇒¥6860の30%引きになっております。

とにもかくにも、凄まじい商品の質と数ですので、漏れなくおこし下さいませ。

Posted by mahoroba,

in イベント

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

![1102984419[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/04/11029844191-150x150.jpg)

![10006614[1][1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/04/1000661411.jpg)

![4ew7urtd[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/04/4ew7urtd1-190x300.jpg)

![4774506958[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/04/47745069581.jpg)

![chiba[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/04/chiba1-150x150.jpg)