9月 24th, 2012

創業663年の歴史を持つ日本の饅頭の元祖・

塩瀬総本家会長の川島英子氏が語る

『致知』2012年10月号

特集「心を高める 運命を伸ばす」より

http://www.chichi.co.jp/monthly/201210_pickup.html#pick4

└─────────────────────────────────┘

◆ 自分というものは、ここにひょっと

いきなり成り立っているわけじゃなく、

遠いご先祖様からの命がずうっと続いてきて、いまこうしてある。

それを忘れてはいけないし、感謝しなくてはいけない。

そしてありがたいと思ったら、その気持ちを言葉なり、

字なり、行動なり、形に表すということを即刻やることが大切です。

◆ 悪い時は慎ましくそれなりに暮らしていく。

自分の代に沈むことがあっても、

必ず後に浮く時がくるのが世の常なのだと。

だから物事は長いスパンで考えることですね。

逆に「いい時はいいようにやっていく」のも大切で、

沈む時に備えてものを蓄えておきなさい、ということでしょう。

まさに「繁盛するに従つて益々倹約せよ」です。

◆ あまり「こだわり過ぎる」ということをしては

運は開けないのではないでしょうか。

時代の変化に対する柔軟な考え方と

挑戦する気持ちを持っていれば、

道は開けてくるように思います。

◆ 仏教に「無常」という言葉がありますが、

やはり世の中はいつも同じであるわけがない。

だから調子がよくても驕らず、沈んでも必ず浮く時が来る

という信念を持って取り組むことが

商売をやっていく上で大事なことですね。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 21st, 2012

この19日(水)にも、北海道新聞の一面左下に『倭詩』の広告が。

北海道発となっておりますが、歴史のない北の涯から、

歴史ある日本の国を語っても良いのではないかと思うのです。

客観的に眺望し、そして主観的に一体となり、

新たなる眼差しで、日本の越し方行く末を綴って行きます。

その果に、和の国が再び甦らんことを・・・・。

Posted by mahoroba,

in 「倭詩/やまとうた」, 歴史

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 20th, 2012

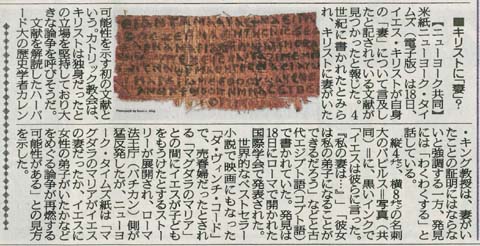

今さらの感もあるが、「イエスに妻が」居たことが話題になっている。

あの「ダ・ヴィンチ・コード」で物議を醸し、映画は世界的にセンセーションを起した。

これに関する文献は枚挙に暇がないほど、溢れている。

実際、若き日に読んだ「聖書外典」には散見できていた。

客観的歴史性から紐解いても、決して故なきことではない。

これらのこと、「エリクサーから無限心へ」の小冊子に詳しい。

それにしても、パピルスとコプト語・・・・というと、

遠い古代に、ロマンの夢が馳せてゆく。

Posted by mahoroba,

in 文化, 歴史

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→1 コメント »

9月 20th, 2012

札幌すすき野の「銀巴里」の幕が閉じるという。

銀座の銀巴里のことは、もう去りし日のこと、今や見聞きするすべも無い。

ただ金子由香里さんや三輪明宏さんの映像やレコードで、当時を偲ぶしかない。

その雰囲気を伝えるべく札幌の銀巴里の灯も消えるという。

寂しい限りだ。かといって、常連でもなく、数度ドアを潜っただけなのだが、

ただ、そこのママが、まほろばの初期からのお客様で、西野に住んでいらっしゃった。

そんな間柄で、初めて有機野菜の米内会長に連れられてお邪魔したは20年も前のこと。

なかなか、身近にシャンソンは聴けないものの、

唯一札幌での本格的ステージが堪能できる聖地でもあった訳だ。

また一つ、文化の灯が消えるのかと思うと、何か後ろ髪の引かれる思いでもある。

やはり、そういう何ともいえない歌の数々を聴けない世代が、

世の中の大半になったせいであろう。

しみじみと人生の哀歓を味わう心の受け皿がなくなってしまった。

Posted by mahoroba,

in 文化

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 20th, 2012

明日から江差町では、「江差追分」第50回全国大会が開催される。

記念すべき大会で、全国で、これほど大掛かりな民謡大会はないという。

私も少し関係しているので、土曜から見学したいと心待ちにしている。

何時も、江差追分の大家・青坂師匠がおっしゃるのは、上記の新聞記事のように、

コンクールで審査基準が設定されると、それに合わせて練習して、

本来の持ち味の情緒性が失われてゆくという懸念である。

これは、どんな分野でもいえることだが、一つのものを統合することで、

様々な多様性、多義性、多面性が失われてしまうということだ。

江戸・明治期、幾多の古調追分が散在していたのを、一つにまとめ正調追分を標準化した。

当初、それで試行錯誤して一つの方向性で進んだが、

それが安定期になって、それぞれの技法が先鋭化されると、

技術的には極めて高度になってゆくのだが、逆に最も大切な情緒性が損なわれて来た。

追分は、元々地場のもので、漁師や浜で暮らす人々の哀歓が底に流れている。

唄が広がり、生活臭がなくなった都会人が洗練させてゆくのはいいのだが、

逆に、本来の味や本質から遠ざかる。

果たして、競争という原理で、何が残り、何が失われてゆくか。

甚だ、憂うるものがある。

情緒を忘れず、技術を磨くことが、最上の道なのだろう。

これは、現代社会の警告でもあり、示唆でもある。

Posted by mahoroba,

in 文化, 歴史

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 19th, 2012

Organic Cafe 「知恵の木」さんからの掲載依頼です。

マクロビオティックの久司道夫先生の講演会が、上記の通り開かれます。

知恵の木さんでもチケットを取り扱っています。

Tel 011-853-5134 Fax 011-853-3211

Posted by mahoroba,

in イベント, 食

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 19th, 2012

「水産新聞」に、新刊書『倭詩』の紹介文が掲載されました。

今釧路沖では、ミンククジラの試験操業が始まっており、かねてから

小泉武夫先生が孤軍奮闘、伝統漁法としての捕鯨復活を訴えております。

その辺りの消息も、詳しく書かれている本書。

漁業関係者にも必読の一書としてお奨めいたします。

Posted by mahoroba,

in 「倭詩/やまとうた」, 漁業

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 19th, 2012

栃木県佐野市の自然食品店「セフティーまなべ」の真鍋辰彦代表から、

次のお知らせを頂きました。

彼の地出身の足尾銅山の田中正造翁も、国策と熾烈なる戦いをして来た先達であり、

小出裕章助教が、理想像として尊崇して来た方でもあります。

関東近辺にお住いの方は、是非「アースデー田中正造」の講演会にご参加下さい。

下に、小出仲間と言うべき「熊取6人組」の興味深い記事が掲載されています。

Posted by mahoroba,

in イベント, 震災 原発

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 19th, 2012

![dk22x02x01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/09/dk22x02x011-150x150.jpg) 玉置 半兵衛 (半兵衛麩会長・11代目当主)

玉置 半兵衛 (半兵衛麩会長・11代目当主)

『致知』2012年10月号

特集「心を高める 運命を伸ばす」より

http://www.chichi.co.jp/monthly/201210_pickup.html

──────────────────────────────

私の父は「老舗(しにせ)」という言葉が

一番嫌いだったんです。

老舗は老に舗(みせ)と書くけれど、

こんなに失礼な言葉はない。

うちの店は老いていない。

舗(みせ)は老いたらあかんのや。

舗が老いたら死を待って潰れるだけやと。

しにせの「し」は止とも表せますが、

進化を止めてしまったらそこで終わり。

だからしにせではなく、

新しい舗、しんみせでいきなさいと言うんです。

一代一代が、自分が新しい舗の創業者になったつもりで

商売をしなさい。常に新しいことをしていきなさい。

商売の本質

「先義後利(せんぎこうり=義を先にして、利を後にする者は栄える)」

を変えずに、常に時代の流れに合わせて革新の連続をしなさいと。

まさに「不易流行」です。

しんみせの「しん」は「真」の字で「しんみせ」とも表せます。

お客様に真心を尽くしなさいと。

他にも、信用、信頼を大切にの「信(しん)」。

驕らず控えめにせよの「慎(しん)」。

思いやりや仁の精神の「心(しん)」。

先祖を大切にしたり、お客様に親しみを感じてもらうの「親(しん)」、

規則を守り常に清らかの「清(しん)」、

辛い苦しいことでも辛抱できる「辛(しん)」、

人柄、家柄のよい紳士としての「紳(しん)」……、

こういう商売をしていけば自ずとしんみせになると。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 18th, 2012

昨日は、時々小雨降る中、「芸森ハーベスト」が開催された。

芸術の森や野外コンサートホールは知っていたが、少し先に、

このような温泉完備の宿泊施設が、録音スタジオ付きであることを、

ついぞ今日まで知らなかった。

いつか、道新に紹介された芸森スタジオは、世界でも折紙付きのもので、

坂本龍一と大貫妙子さんの「utau」を録音したことで、一躍有名になった。

11時から、市内の名店が出店しての賑わい、なかなか愉しい一時。

各ライブが終わっての5時からは、大貫さんのスタジオでのライブ。

初めての彼女の生声に、皆感銘。

ことに、音楽嫌いの家内は、スーと心に入って溶け込み、一体となって陶酔したという。

自分と同質の自然性を感受したのだろう。

これは、長い付き合いの中で、初めての驚くべき感想で、私がビックリした。

それほど、身も心をも溶かすほどの彼女の音楽性に脱帽したのだった。

そんな彼女の、いよいよ本格的な札幌での生活が始まる。

この雪国の都市から、文化の香りが世界に発信されれば嬉しい、と市民はみな思っている。

Posted by mahoroba,

in イベント, 文化

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

![dk22x02x01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/09/dk22x02x011-150x150.jpg)