鮭のユーカラ揚げ

10月 19th, 2012オホーツクの海産物で作った魚醤を発酵調味液を使った

化学調味料・着色料・保存料・香料等無使用の無添加かまぼこです。

鮭のユーカラ揚 (第12回北海道加工食品フェア〈優秀賞)受賞) 150g入り ¥298

春告魚縄文揚 (第59回全国水産加工たべもの展大阪府知事賞受賞) 9個入り ¥298

オホーツクの海産物で作った魚醤を発酵調味液を使った

化学調味料・着色料・保存料・香料等無使用の無添加かまぼこです。

鮭のユーカラ揚 (第12回北海道加工食品フェア〈優秀賞)受賞) 150g入り ¥298

春告魚縄文揚 (第59回全国水産加工たべもの展大阪府知事賞受賞) 9個入り ¥298

世界から称賛される日本人の美質を育んだ

『教育勅語の真実』

伊藤 哲夫 著

⇒ http://shop.chichi.co.jp/item_detail.command?item_cd=939

────────────────────────────────

◆ 日本人を日本人たらしめた「教育勅語」

========================================

今年7月30日で明治天皇が崩御されてから100年が経ちました。

その即位から始まり、

明治期は日本にとって、

まさに激動の時代だったといえます。

維新後、

開国とともに日本に流れ込んできた

西洋文明や自由民権思想によって

皇室や日本的な精神文化を軽視する向きが強くなりました。

知識人の間では鹿鳴館(ろくめいかん)で踊ることが

西洋的・近代的であるとされ、

中には日本語廃止論を唱える者まで現れたのです。

この価値観の混乱を憂えたのが明治天皇であり、

本書ではそのご下命を受けた

井上毅(こわし)がいかにして「教育勅語」を起草したのか、

彼の人生を通してそこに込めた思いが描かれています。

国を一つにまとめるには、

まず「日本の国のかたち」は何かを突き止めなければなりません。

『古事記』や『日本書紀』など

国学を中心とした古典研究に

猛烈に取り組んだ井上は、一つの気づきを得ました。

それは、「しらす」という

天皇の徳に基づく治世こそ日本の国体であり、

これを守ることが国民教育の土台であると考えたのです。

そこから草案を作成、

「天皇の師」といわれた元田永孚(もとだ・ながさね)に教えを請い、

約1か月に及んで何度も修正に次ぐ修正を重ねた結果、

明治23年10月23日、明治天皇の御名で「教育勅語」は発布されました。

それから長く国民教育の指針であったにもかかわらず、

昭和20年の敗戦を契機に日本社会から葬り去られた「教育勅語」。

現代日本の様ざまな事件や問題を鑑みると、

明治初期と同等かそれ以上の価値観の混乱は否めません。

そこに楔(くさび)を打つべく、

いま再び精神的支柱として「教育勅語」の復活を望む声もあります。

「教育勅語」起草の真実を知ることが、

日本の精神復興の第一歩に繋がるかもしれません。

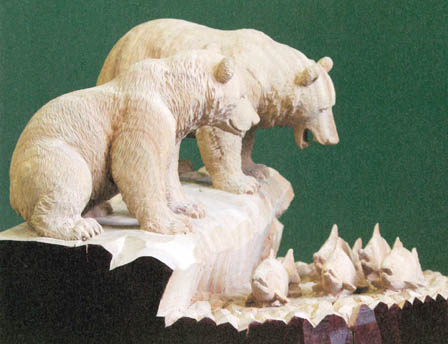

阿寒湖で、木彫制作を長年されている「藤戸竹喜」さんの作品が、

「NPO法人元気の丘ギャラリー」開館を機に、鑑賞することが出来ます。

見ての通り、お土産品には見れない高い芸術品としての品格が心を捉えます。

正式には来年4月openですが、申し込めば随時見せて戴けます。

(『藤戸竹喜の神髄』取り扱いあり¥400)

それに伴い、館長の「菊池真悟」社長の絵画も堪能出来ます。

北国ならではの「しばれの感じ」が染みるように伝わりますね。

まほろばオリジナル「アルカヌム」の生まれた里でもある、

神聖な霊気の漂う寒冷の地で、心と目の保養をされてください。

http://genkinooka.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/post-5db2.html

http://www.facebook.com/home.php#!/keiichiro.kato.507

昨日は、28年もお世話になっているTKC/加藤会計事務所主催のfacebookセミナーに参加しました。

IT音痴の私と大の助っ人・島田編集長の二人で行くつもりが、都合で編集長行かれず、

代わりに大音痴の家内が付いて来ることになりました。

前回のセミナー、ほとんど寝ていた私に対して、家内が始まる前まで、コンコンと

「絶対、寝ないで、恥ずかしいから・・・」と言い含められました。

講義は、小樽商大の保田先生、最初から全員に当てて質問するという進行の中、

みな緊張した面持ち・・・・・・。

隣の家内にも当てられ、何だかうまいこと答えていました。

そうして、しばらくして私を名指しして質問して来ました。

咄嗟に何のことやら、さっぱり分からず、頭が真っ白。

そうです、私は寝ていたんです(苦笑・・・・)。

「まだ、20分も経っていないのに寝るとは・・・・」と先生は呆れ顔。

ほとほと家内は困惑、担当の工藤さんの顔が浮かびました。

申し訳ありませんでした・・・・・。

私は、とにかく授業が大の苦手、でもでも、今回のfacebook、収穫ありましたよ!!!

既に、磯さんの指導で始めていたんですが、本格的にまほろばと農園で、取り組もうと思いました。

従来のHPやブログでない、双方向の異次空間、異次市場を創出できると考えました。

事・物・人が自由に往来する賑やかな時空の場が開放されたら良いですね。

HPの改造を計画していた矢先なので、柔軟な発想で、進めたいと思います。

fb(フェビ)友、募集中!!!

まず、仲間作りから・・・・・。

そして、大のIT音痴の家内が、やる気を出したのに、びっくり\(◎o◎)/!

まほろば自然農園に、fb友集まれ!!!

そこに、「インテグレード・マクロビオテック」が加わって、大変なことになりそうです。

でも、ぼちぼちですから、ゆっくり見守ってくださいね。

どなたか、ご指導頂けたら、ありがたいです。

ともあれ、

実りがあった、「居眠りセミナー」でした。(チャンチャン)

『11月末から12月初旬に南三陸町に行きます。

求む!ハイエース。活動支援金。』

11月末から12月初旬にかけて、南三陸町に行きます。

今回は、中富良野町の【どこか農場 http://www.d1.dion.ne.jp/~dococa/】の方が

提供して下さったお米400キロを配ります。

チームやんじー富良野中継所のぴよさんの声かけのもと、

お母さん方を中心に3キロ、5キロの袋の小分けにして下さりました。

また、米袋も提供して下さる方も出てきて、大変助かりました。

あと、おなじみの自然食のお店 札幌の【まほろば http://www.mahoroba-jp.net/】さんと

仏画を描く国井ゆきこさんのご協力で、仏画を1000枚もっていきます。

5月に南三陸町に行った際、こころのケアの方と行ったのですが、

仮設住宅にて閉じこもりがちな方も多く、

こころに深い傷をおっている方は沢山おられます。

(千手観音菩薩、勢至菩薩)

チームやんじーのこころのケアチームは、地区の焦点を絞りながら、

定期的に長期的プログラムで足を運んでます。

また、仮設住宅では、仏壇などもなく、少しでも心のよりどころになればという思いで、

今回、仏画もお配りしようと決めました。

以前、夏に南三陸町の方があやの里に訪ねて下さった際、ご相談したところ、

震災から1年半が過ぎ、仏画を配るのもいいのではないか。

というお言葉もいただきました。

その他は、文房具を持っていきます。

関東の子ども会で子どもが集めて下さった文房具と

チームやんじー応援団札幌の玄米カフェじょじょさんにて集めている文房具です。

クリスマスには少し早いですが、子どもさんのいる家庭にお配りしようと思っています。

今回は、この3種類を持って、南三陸町に入ります。

今回は、炊き出しではなく、こころのケアも含めて、いつものように、

1軒1軒のお宅や小規模なコミュニティを廻れればと思います。

それともう一つ。

ハイエースクラスの車を格安で譲ってくださる方、

無償提供してくださる方も探しています。

昨年、荷物を載せる車がなく、ニセコにて急きょ手に入れたハイエースですが、

寿命で乗れなくなりました。

とっても大活躍していたハイエースですが、

ないと、大変困る車です。

今回も荷物が多くなった場合、荷物を半分にして、小さい車でいくか、

高いレンタカー代を出していかなければならなくなるのか検討中です。

またレスキューキッチンを2台乗せるには、

ハイエースクラスの車が必要になってきます。

どちらにしても、チームやんじーが持っていたら、有効活用しますので、

ハイエース、譲ってくださる方おられましたら、

ご一報いただければと思います。

また、活動自体もぎりぎりで底がつくのかしらと思いながら、やっております。

活動支援金もご協力、応援お願いします。

荷物を運ぶガソリン代やフェリー代などいろんな費用もかさみます。

また、並行して進めている「あやの里・あやの森」の村つくりの資金も必要です。

村つくりは、只今、柱になる木や廃材などを自力で集めて、母屋を建てようとしているところです。

よろしくお願いします。

尚、今回は、持っていく車も小さくなるかもしれないので、載せきれない恐れもあります。

他の物資は受け付けていません。

何卒、ご理解のほどよろしくお願いします。

災害救援ネットワーク北海道

山口 幸雄(やんじー)

一触即発の危機にある

尖閣諸島を行政区域に持つ

沖縄県石垣市長

中山 義隆 氏の名言

『致知』2012年11月号

特集「一念、道を拓く」より

http://www.chichi.co.jp/monthly/201211_index.html

└─────────────────────────────────┘

◆ いくら日の丸や君が代に反対したところで、

国家の将来図は絶対に示せない。

自分の帰属するところを明確に理解し、

家族を守りたかったら地域を守らなくてはならないし、

地域を守ろうと思ったら国家を守らなくてはいけない。

そういう意識を国民が持てば、この国は変わっていくと思います。

◆ いまこの危機を乗り越えるのに大切なのは、

皆が意識を共有することと言えないでしょうか。

意識が一つになってさえいれば

解決できることがたくさんあると思うんです。

◆ 政治家自らが話を誤魔化すことなく

明確な国家観や将来像を語り、それを実行する。

私はこの国を再興し、誇りを取り戻すスタートは

そこからだと思います。

◆ もし尖閣を取られるようなことがあれば、

領土拡大を目指す中国が石垣島から

170キロ先まで進出してくることになります。

そうなると日中中間点は85キロ先になり、

我われの目と鼻の先まで軍艦がやってくる。

高野 登 (人とホスピタリティ研究所主宰)

『致知』2012年11月号

特集「一念、道を拓く」より

http://www.chichi.co.jp/monthly/201211_pickup.html

───────────────────────────────

サービスの延長線上にホスピタリティがあるわけではなく、

ホスピタリティがベースです。

そう考えれば、サービスの原則って自ずから見えてきますよ。

それで、こういうお話をすると

「じゃあ、どうしたらホスピタリティの感性が伸びますか?」

という質問を受けることがあります。

「いい絵を見たり、いいお芝居を観ないとダメですか」と。

【齋藤:どのようにお答えになるんですか】

僕は「自分の行動パターンを少し変えてみるといいよ」と

言っているんです。

例えば、最近は水を飲む時に、

直接ペットボトルに口をつけますね。

しかし、古来日本では容器に直接口をつけて飲むという

文化はなかったわけです。

必ずコップに注いでから飲むという美しい所作がありました。

だからリッツ・カールトンでは誰が見ていなくても、

必ずコップに注いでから飲むことを徹底してきたんです。

裏方にいても必ずコップに移してから水を飲むホテルマンと、

何も考えず直接ペットボトルに口をつけて飲むホテルマンとでは、

3年経った時、明らかに違いが出てきます。

1年じゃ分からない。

でも5年経ったら追いつけないほどの開きになる。

あるいは、背広は一日一緒に働いてくれたパートナーであり、

大切な戦闘服ですから、ブラシをかけて、

“きょうもご苦労さま”と声を掛けて洋服ダンスに掛ける。

靴も、毎日でなくても磨いて、木型を入れて下駄箱にしまう。

そういうことを意識している人と、靴を脱ぎ散らかして、

何も考えずにまた翌日履いてくる人とでは、

全く違う存在になるんですね。

そんな小さなことであっても、行動パターンを変えて

自分の習慣にしてしまうと、今度は人の靴や背広に目がいくようになる。

つまりいままでなかった視点が生まれるのです。

また、そういうことを意識しているホテルマンが

ロビーに20人いるのと、していない人たちが20人いるのとでは、

そのホテル全体の雰囲気は全く違ったものになります。

【齋藤:確かに違うと思いますね】

リッツ・カールトンがいま評価されている理由は、

そういう日常の小さなこと、

日本人として当たり前のことをやり続けて、

自分たちの当たり前のレベルを上げていっているという、

それだけなんです。

それだけで感性は磨かれていきます。

これはやった人にしか分からない。

やらない人は「そんなことぐらいで」とバカにしますが、

絶対に変わります。僕が保証しますよ。