磯の香り

1月 18th, 2013

寺田本家の「奈良漬け粕」の熟成酒粕と

南茅部さんの「がごめ昆布」を取り入れた和風クッキーです。

しっとりした磯の香りと熟成香がまったりと溶け合った不思議な

発酵菓子のデビューです。

『磯の香り』 2枚入り ¥220

寺田本家の「奈良漬け粕」の熟成酒粕と

南茅部さんの「がごめ昆布」を取り入れた和風クッキーです。

しっとりした磯の香りと熟成香がまったりと溶け合った不思議な

発酵菓子のデビューです。

『磯の香り』 2枚入り ¥220

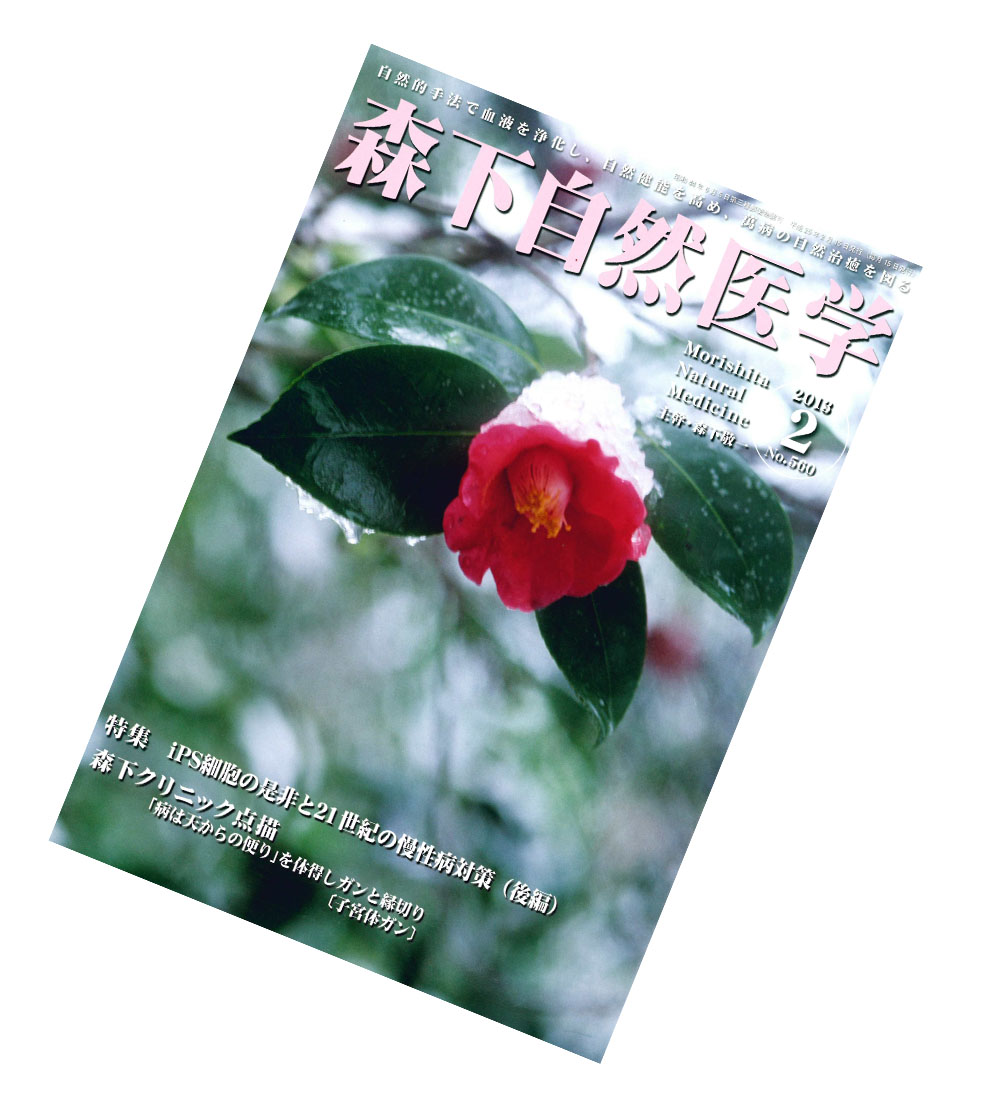

「森下自然医学」2月号が今朝届きました。

雪積む寒椿、北国では見られない庭先。

その庭の話が、倭詩のテーマでした。

それは後ほど。

「巻頭随想」は、 『徐福伝説』其の七 「出国を決意させたる原風景」。

いよいよ話は、佳境に入ります。

秦の始皇帝との遣り取り、奇しくも庭の話の中でも始皇帝の極廟のいわれが出ます。

2200年前の動向が、肉薄して昨日のことのように語られます。

実に、面白いです。

ちなみに、2月9日(土)に、富士吉田・明日見で『徐福祭』が開かれます。

(ご興味のある方は、ご連絡ください)

会談は、先回に引き続いて「ips細胞」に関して。

『ips細胞の是非と21世紀の慢性病対策(後編)』です。

森下会長の『血球の起源』が、いよいよ以て評価される時機到来といえます。

半世紀近く埋もれていた腸造血理論が、注目される日が来た感が致します。

是非、ご一読のほどを。

連載「食養を極める」、田中愛子先生のお筆。

その冒頭『念ずれば花ひらく』の坂村真民さんの詩がある。

『からっぽ』

頭を

からっぽにする

胃を

からっぽにする

心を

からっぽにする

そうするとはいってくる

すべてのものが

新鮮で

生き生きしている

桜澤先生に師事された田中先生。

初断食を始めて、まったく未経験にも拘らず、200人もの病人を指導せよ、との命令。

しばらくして、周りも驚くべき超常能力を得られ、様々なことが直感的に認識できた。

周りが輝き出し、ついには、この地上は天国である、と悟られるまでに至ったのだ。

全ては、宇宙の秩序と一体であることを知るのである。

お姉さまが、田中先生を見て、

「透き通っていて、まるで妖精のよう」と語られたとか。

とにかく、必読の記事であります。素晴らしい!

「倭詩/やまとうた」は『庭と天の刻印』と題して、龍安寺の秘密を探ります。

誰しもが石庭の前に佇むと、不思議な魅力と安定感を得られます。

未だ定かでない作庭家が、古今東西の技術と英知と、

そして禅的悟り、ひらめきを得て、この白砂の方丈に大宇宙を投影します。

そのさまざまな切り口から、この手法を解き明かします。

あたかも謎解きにも似た経緯から、ある一つの真理に達します。

紙面が許されるなら、図解を入れながら相当数の頁を費やして解説したいところ。

だが、短い中に言い尽くすのも、また石庭の精神でもあろうと思うのです。

次に・・・・・、

これは、目を瞠りました!!

「スゴイ!!」の一言。

ケーキの革命かとも思いました。

和と洋が融合した傑作です。

みな食べた者は、唸りました。

その内容は、今のところひ・み・つ!!

ヒントは名前にあります。

「五人娘」「秋田娘」です。

また、第三のバージョンが間もなくできます。

お楽しみに。

醗酵ロールケーキ・『五人娘』『秋田娘』 ¥300

次に、・・・・・

まほろば本店の金・土・日曜日には、日替わりケーキが出されます。

大和さんのインスピレーションで、その日の閃いたアイデイアを盛り込んだケーキ。

実に、生き生きして愉しく美しく、そして美味しいのです。

もう終わりましたが、「七草ケーキ」など野菜を使った斬新なものなど・・・。

その中でも、定番になりつつある「へうげ味噌蒸しパン」は、実に旨いです。

次に・・・・・・・・、

![2013_1_s1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/01/2013_1_s11.jpg)

今月、25,26日に、「興農ファーム支援」チャリティー講演会が、

本店、厚別店、両店で開かれます。

是非とも、ご参加下さい。

また東京での「インテグレードマクロビオテック」が、

今週末、3箇所で開催されます。

////////////////////////////////////////////

① 1/19(土) まほろば食養思想

15:00-17:00 講演会 テーマ「穀物について」 ← 初テーマ!!!

17:00-19:00 懇親会 JWT茶葉料理つき

講師 宮下 洋子氏(まほろば専務、まほろば農園代表)

桜沢如一先生最後の弟子となり、食養歴40年以上の宮下先生はマクロビオテッィックの常識を進化させた「インテグレートマクロビオテッィク」を提唱されています。

今回は0-1テスト(特許取得)で分かった「穀物」の摂り方について学びます。きっと今回も衝撃的な内容となりそうです。

会場 芝オフィス(JR浜松町駅より徒歩8分)

定員 30名

参加費3000円(懇親会費込み)

申し込み 田頭

TEL/FAX 029-836-8044

携帯 090-7654-3534

HPアドレス http://www.foot-mom.com/

E-mail footmom753@ybb.ne.jp

///////////////////////////////////////////////

2,[takako nakamura]school 1/ 20

今のライフスタイルに沿った新しいマクロビオティックの知恵がいっぱい詰まった講座。21世紀のマクロビオティック健康法・宮下メソッドを学ぶ。

東京都大田区上池台2-31-11 モダンフォルム上池台2F

ご予約、取材、撮影依頼はこちら

![course01_img04[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/01/course01_img041.jpg)

////////////////////////////////////////////////////////////

![]() 1月21日(月) 、2月18日(月)、3月18日(月)

1月21日(月) 、2月18日(月)、3月18日(月)

トータルヘルスデザイン東京!!

従来のマクロビオテックの常識をくつがえす?! 新時代のインテグレート(統合的)マクロビオテック。現代人に即した食常識を知り、自分に合った健康や食のあり方を考えていきましょう。

営業時間 10:00~17:00/定休日 日曜・祝祭日

東京都港区芝3-4-11 芝シティビル7階

TEL:03-5444-3241

![2013_2event_s1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/01/2013_2event_s11.jpg)

今年の「うさと展」は、2月幕開けです。

厚別店2Fも加わり、一月置き、計10ヶ月連続して開かれます。

何れも、「感謝デー」の日程に伴っています。

① 2月 本店 1/31、2/1,2,3

② 3月 厚別店 2/28、3/1,2,3

③ 4月 本店 4/4,5,6,7

④ 5月 厚別店 5/9.10,11

⑤ 6月 本店 6/6,7,8,9

⑥ 7月 厚別店 7/4,5,6

⑦ 8月 本店 8/1,2,3,4

⑧ 9月 厚別店 9/5,6,7

⑨ 10月 本店 10/3,4,5,6

⑩ 11月 厚別店 11/7,8,9

![2013_2_s1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/01/2013_2_s11.jpg)

朝倉 千恵子 (新規開拓社長)

『致知』2013年2月号

特集「修身」より

└─────────────────────────────────┘

伸びる人材という意味では、

我が社の社員の事例を紹介すると、

話す態度から口調から、

もうすべて腹が立つような言い方をする社員がいたんです。

食事のマナーも注意指摘をすると

「食事の時くらい好きなように食べたっていいじゃないですか」

みたいに反抗的な態度を取る。

この五年間、私も副社長もメチャクチャ叱って、

一番泣いた部下です。

【染谷:よく辞めませんでしたね】

どんなに叱られても「私は絶対に辞めません!」と言っていました。

以前の会社でもトップセールスで、我が社に入る時、

「この年俸を保証してください」と額を提示してきたので、

「無理です、この年俸になります」と言うと

「分かりました」と。

希望額よりグンと下がったのですが、

それでも自分は絶対にここでやると決めて、

いまは我が社のトップセールスです。

後付けで身につけた礼儀や礼節が

全部彼女の財産になっていると思います。

【染谷:でも、それはうるさい上司がいたからですね。

そういうのを「個人の自由だ」と許してしまう

経営者が多いんですよ。

不愉快だけど、仕事さえやってくれていればいいって】

もう、どれだけうるさく言ったか分かりません。

でも、本当に五年間で成長しました。

よく、伸びる人材は「素直だ」と言われますが、

その定義が勘違いされていると思うんです。

上の人の言うことを「はい、はい」と聞くことじゃない。

ガツンと叱られて、その瞬間はムカっとした顔をしていても、

必ず改善して確実に成長していく人。

それが本当の「素直な人」だと思うんです。

なんでもかんでも「はい、はい」と

従うだけの人は面白くもなんともない。

大体、そういう人は売れません。

* *

我が社の場合は、履歴書を一切見ないんです。

私はうちの部下がどこの学校を出ているかとか、

まったく興味がないですから。

面接で聞くのは「やる気ある?」「根性ある?」ということだけ。

やっぱりガッツとか生命力というのは教えられないですね。

そういうベースがあって、礼儀礼節が身についている人は

組織の中で認められ、用いられていく人材になると思います。

だからこそ、叱られて大泣きして

鼻水流しながらでも、改善して、

食らいついてくるような人を

経営者は求めていると思います。

そういう人は未来が楽しみですから。

三年後、五年後、この子はどうなっているかなと

未来を期待させる社員は伸びると思います。

白駒 妃登美 (ことほぎ代表取締役)

『致知』2013年2月号

読者の集いより

◇─────────────────────────────────◇

昨年(2011)6月に、私が好きな日本史のエピソードを

二十九集めた『人生に悩んだら日本史に聞こう』という本を

出版させていただきましたが、

そもそも私は歴史の専門家ではなく、

単なる歴史好きだったんですね。

いまから三年前、作家のひすいこたろうさんに

出会ったことがきっかけで、

ブログに歴史のエピソードを綴るようになりました。

それが出版社さんの目に留まって、

本の企画が持ち上がったんですが、

その時私は人生最大のピンチを迎えていました。

といいますのも、いまから四年前に

私は子宮頸がんになったんです。

その時はまだ初期状態だったため、

全摘手術と放射線治療を受けて退院することができました。

ところが、一昨年の夏、治ったと思っていた子宮頸がんが

肺に転移していたことが分かったのです。

私は死というものがすぐ目の前に来たような

恐怖に駆られました。

がん細胞が一つ、また一つと増えてしまい、主治医から

「こんな状況で助かった人を見たことがありません」

と言われてしまったんです。

出版社さんから「本を出しませんか」

という話をいただいたのは、ちょうどその時でした。

私は残された時間はすべて子供のために使いたいと

思っていたので、最初はお断りするつもりだったんです。

私がピンチに陥ると、必ず歴史上の人物が

助けてくれるのですが、その時、

力を与えてくれたのは正岡子規だったんですね。

子規は江戸末期、四国松山に武士の子供として生まれます。

幼い頃から「武士道における覚悟とは何か」を

自問自答していた子規はある時、それは

「いついかなる時でも平気で死ねることだ」と、

自分の中で一つの結論を得ます。

その後、若くして脊椎カリエスに罹り、

彼は三十代半ばで亡くなってしまうのですが、

この病気は物凄く激痛を伴うもので、

何度も自殺を覚悟したといいます。

その苦しみの病床の中で彼は悟ったんですね。

自分は間違っていた。

本当の武士道における覚悟とは、

痛くても苦しくても生かされている

いまという一瞬を平生と生き切ることだって。

だから彼は、どんどん激しさを増していく病床にあって、

死の瞬間まで文筆活動を止めず、自分らしく輝き続けたんですよ。

私は正岡子規が大好きでしたから、

私も子規のように最後の瞬間まで

自分らしく生きたいって思い直して、

出版のお話を受けることにしました。

そして抗がん剤治療を受けるために、

病院のベッドが空くのを待っていたんですね。

その間に毎日パソコンを開いて、

出版に向けてブログ記事を整理していたんですけど、

その時に私はあることに気づかされたのです。

過去も未来も手放して、いまここに全力投球する。

そうすると、扉が開いて次のステージに上がれる。

そんな天命に運ばれていく生き方を

過去の日本人はしてきたんじゃないかって。

そして、私もそうやって生きようと思ったら、

不思議なことが起こったんですね。

あんなに不安で毎晩泣いていたのに、

夜ぐっすり眠れるようになったんですよ。

不安が雪のように溶けてなくなりました。

私たちの悩みのほとんどは過去を後悔しているか、

未来を不安に思っているかのどちらかで、

いま現在、本当に悩みがある人って少ないのではないでしょうか。

もし、“いま”悩みがあるという方が

いらっしゃったとしたら、多くは

“ここ”に照準が合っていないのだと思います。

人と比べて劣等感を抱いたり、

人からどう思われているかが気になったり。

ですから、時間軸を“いま”に合わせて、

地点を“ここ”に合わせたら、

おそらく世の中の悩みのほとんどは

消えてなくなってしまうのではないかと思います。

入院が決まり、精密検査を受けて驚きました。

消えたのは悩みだけじゃなかった。

いくつもあったがん細胞が全部消えていたんですよ。

それで私はいまもこうして生かされていて、

皆さんときょうお目に掛かることができたわけですね。

* *

きょうは残りの時間を使いまして、

私が日本人らしいなって思う

ある人物の生き方をご紹介してみたいと思います。

『致知』2011年3月号

特集「運とツキの法則」総リードより

└─────────────────────────────────┘

人生に運とツキというものは確かにある。

しかし、運もツキも棚ぼた式に落ちてくるものではない。

『安岡正篤一日一言』に

「傳家寳(でんかほう)」と題する一文がある。

ここに説かれている訓えは全篇これ、

運とツキを招き寄せる心得といえるが、

その最後を安岡師は、

「永久の計は一念の微にあり」

と記している。

人生はかすかな一念の積み重ねによって決まる、

というのである。

松下幸之助氏は二十歳の時、

十九歳のむめのさんと結婚した。

幸之助氏が独立したのは二十二歳。

以来、勤勉努力し大松下王国を創り上げるのだが、

独立当時は日々の食費にも事欠き、

夫人は密かに質屋通いをした。

そんな若き日をむめの夫人はこう語っている。

「苦労と難儀とは、私は別のものだと思っています。

“苦労”というのは心のもちようで感じるものだと思うのです。

ものがない、お金がないというのが

苦労だといわれておりますが、

私はこれは“難儀”だと解しています。

常に希望を持っていましたから、

私は苦労という感じは少しも持たなかったのです。

難儀するのは自分の働きが足りないからだと

思っていたふしもありました」

難儀を苦労と受け止めない。

若き日のむめの夫人はすでに、

一念の微の大事さを感得していたことがうかがえる。

126 │人生の深奥――西端春枝さんのお話とご著書『随心』

└──┴──────────────────────────────

1月も15日、正月気分もすっかり冷めた頃でしょうか。

元日や この心にて 世に居たし

昨年末に発刊した『安岡正篤活学一日一言』の

1月2日に紹介されている俳句です。

元旦の朝に感じるようなさわやかな気持ちで1年をすごしたいとは

万人の願うところでしょうが、

浮世はなかなか、そうはさせてくれません。

同書1月1日には「年頭清警」が紹介されています。

年頭清警

一、残恨(残念なこと)を一掃して気分を新たにする。

二、旧習(ふるい習慣)を一洗して生活を新たにする。

三、一善事を発願して密に行ずる。

四、特に一善書を択んで心読を続ける。

五、時務を識って自ら一燈となり一隅を照す。

このうち1つでも実行し続ければ、1年は1年の成長を

人に保証してくれると思います。

ぜひ1つでも続けたいものです。

さて、『致知』の昨年の11月号(特集「一念、道を拓く」)の

「生涯現役」に、元ニチイの創立者、西端春枝さんの話が出ていますが、

この西端さんの話を読み、大変感動しました。

西端さんはいま真宗大谷派浄信寺副住職として

篤志面接員のお仕事をされているそうですが、

こんな話をされています。

――受刑者と接して、どのようなことを感じられていますか?

西端 こんなことをいったらご無礼かもしれないけど、

自分は正しいと必死に思っている人が多いですね。

話を聞いていると、旦那がトンズラしたとか、

離婚状を突きつけて家を出ていったのが悪いという具合に、

罪を犯した原因を自分以外のところに求めている。

私にもいたらないところがあったのかもしれないとは、

なかなか考えられないんですね。

だから物凄く苦しんでいて、そこから抜け出せずにいる。

西端さんがこういわれていることに、私は大変感ずるものがありました。

それは『致知』の35年に及ぶ取材を通して私なりに気づいたことと、

西端さんの話に符号するものがあったからです。

そのことを『致知』2013年3月号の総リードで触れたいと思っています。

その西端さんが年末に『随心』という本を送ってくださり、

その本にも深い感動を覚えました。

すばらしい話がたくさんありますが、

特に私の心を深く打った一話をここに紹介します。

~【夜の雪】~

江戸の中期、俳諧の宗匠・西島さんのお話です。

「夜の雪」という季題を出され、何か世に残る名句をと苦吟しておりました。

ある夜、珍しく大雪となり、夜がふけるにつれて

身を切るように寒さが厳しくなって参りました。

宗匠はさっそく矢立と短冊をもって、表に出ようといたしました。

奥さまは温かい着物と頭巾、高下駄と十分な身ごしらえを整えたのです。

そこで奥さまに

「ひとりでは淋しい、小僧を連れて行く、叩き起こしてこい」

小僧とは12~13歳で家貧しく、ふた親亡くし、

わずかな給金で西島家に奉公している子どもなのです。

昼は子守、掃除と疲れ果てて眠っています。

亡き母の夢でも見ていたのか、目に涙が糸を引いていました。

そこを急に起こされ、寝ぼけ眼をこすりこすり、

あまりの寒さに歯の根も合わず、ガタガタ震えながら宗匠に従う後ろ姿に、

奥さまがほろりと一滴の涙をこぼし、主人に言うのです。

わが子なら 供にはやらじ 夜の雪

「旦那さま、3歳で死んだ長男が生きていれば、ちょうど同じ歳でございます。

草葉の陰の母上がどんな思いでこのありさまを見ておられましょう。

あなたは十二分な身ごしらえでございますが、

あの小僧は、ご覧なさいませ。

あかぎれの足に血がにじんでいます。

わが子なら連れて行かれませんでしょう」

と、奥さまの頭に浮かんだ句でした。

宗匠は

「悪かった、温かいものを作って食べさせてやってくれ」と、

ひとりで雪の中へ出て行かれたのでした。

旦那さまのお名前はわかりませんが、

奥さまのお名前は「西島とめ」と申されました。

この「わが子なら」という言葉は、

後に多くの寮生と暮らすようになった私への、

深い教えとなりました。