9月 27th, 2013

松井 道夫(松井証券社長)

『致知』2005年1月号

特集「過去が咲いている今、未来の蕾でいっぱいの今」より

└─────────────────────────────────┘

私は、利益というものに使命感を持ち、

利益を出すのが社長の役目だと思います。

自分で会社をつくってやってきた社長というのは、

やっぱり利益に対する執念がすごいですね。

そんなこと言わずもがなと思われるかもしれませんが、

こう言っちゃ悪いけれども、

エスカレーター方式で管理職から

それとなく社長になったような人は、

ともすればそういう意識が希薄になりがちですね。

もちろん、ちゃんとした経営者の方も

たくさんいますけれども、

利益に対する執念に乏しい人も多いです。

この前何かの本に書いてあって、

非常に共感を覚えた言葉がありましてね。

松下幸之助さんの言葉らしいのですが、

「執念ある者は可能性から発想する。

執念のない者は困難から発想する」

と。

役人なんて、困難からしか発想しないでしょう。

あれは執念がないんですよ。

明確な目標がないからそういう発想になるんです。

あるいは、管理職からなんとなく社長になったような人。

執念ないですね。執念がないから困難から発想するんですよ。

できるかどうか、ハラハラするところに

やっぱりやりがいがあるわけで、

困難から発想していたら、とても前に進んでいけないです。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 25th, 2013

ちょっと言い過ぎかな?!

それでも、これまで食べた何よりも旨かった。

旨いというより、凄かった!!!

何で旨いの?と聞くと、

材料が良いからは、当たり前なのだが、

当たり前でないのが牛・豚・鹿のトリオ、三兄弟の「コンドロイチン硫酸」、

「コラーゲン」が豊富なことこの上ない。

これは、ちょっと出しようの無いウマ味と栄養価なのだ。

これは、女性の膚によく、老年の関節によく、若年の元気によく、

兎に角、一度お試しあれ!!

極上カレー作りの素材集めは、必ずこの3セットで。

後の素材の良さも、超一流である。

① 豚の軟骨(興農ファーム)

② 牛筋(興農ファーム)

③ 骨付きの鹿肉

④ 有機カレースタータースパイスミックス、有機カレーミックス辛口(Nハーベスト)

⑤ まほろば農園野菜のオンパレード、にんにく、生姜

⑥ 発酵バター、へうげ醤、七五三塩、一二三糖、ヘンプオイル

⑦ ベルセレージュの出汁、鶏がらスープ

⑧ その他もろもろ

Posted by mahoroba,

in 商品

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 25th, 2013

先日11日、キタラコンサートホールでヴィオラ・ダ・ガンバの

「ジョルジ・サバール」の演奏会が開かれた。

ガンバ奏者で作曲家のサント・コロンボ とマリン・マレーの師弟を描いた

『巡り合う朝』で一世を風靡させた立役者でもある。

私も相当入れ込んで聴き、サバールのレコードを蒐集した時期があった。

西洋の楽器で何か一つやろうとすれば、躊躇無くこれを撰ぶだろう。

だが、それは来世に持ち越すだろう。

札幌での初の演奏会。

2度とないかもしれない、まさに聴きの逃がせられなかった。

演奏内容が多彩にわたって、現代的な奏法が、既に17世紀に使われたことが面白い。

調律も、何か聖なる儀式のようで、そのものが音楽であった。

この静謐で繊細で人間の声を奏でるガンバは、心にしみじみと染み入る。

もう少し、コロンボの古曲を何曲か聴きたかったが・・・残念。

しかし、最後に手にしたフランシシコ・ザビエルをテーマにアルバムが作られていて

これを求め、サインを戴いた。

後に、これを聞いて感嘆したのだ。

これは稀に見る傑作で、その秀逸な構成と編集と演奏には心底驚いた。

当時のスペインの古楽から教会音楽・合唱、そして日本における当時の古曲、

篠笛、琵琶、尺八などが織り込まれ、さらに渡日前に寄った印度音楽、

そして離日後の中国音楽など、多彩にわたり、しかも一級の演奏なのが素晴らしい。

ひとつの学術書のような体裁で、何か国かに訳されている。

お勧めしたいCD本である。

今、古楽回帰は、世界に拡がっている。

Posted by mahoroba,

in 音楽

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 24th, 2013

神戸の鳥本さんが送ってくださった切り抜き。

その中に、日本キリスト教団から出ている「こころの友」という新聞。

そのトップに新得の宮嶋さんの弟さん信さんが出ている。

白髪なので、兄さんかお父さんかと見間違えるほどだった。

望さんとは2歳ほど下だが、お父さんと信州の共働学舎を築き上げた方だ。

そこの山の中は車も入らない所で、映画「楢山節考」の舞台になった秘境でもある。

相当なる苦労に苦労を重ねて、今なお大変な日々を重ねていると聞く。

でも記事を読むと、一番応えたのは、息子さんの死であったという。

かの『神の慮り』の一説を聞くようで、その箴言を身を以て魂に刻み付けられた。

半ば、都会生活を送っている我々の身と心の軽さを思わずにはいられない一文であった。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 19th, 2013

![001-23951[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/001-239511.jpg)

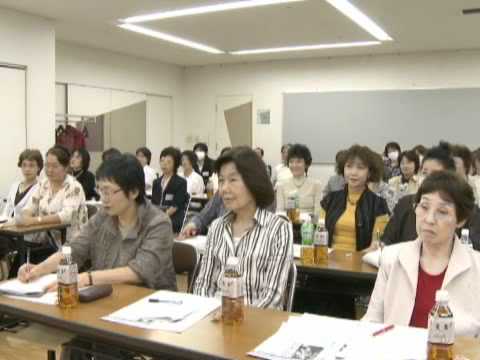

まほろばの長年のお客様であります宮の森の蔦井乃理子さん。

彼女はとても素敵な陶芸家でいらっしゃいます。

その乃理子さんの妹様の美枝子さんが織物作家でいらして、

人もうらやむ芸術姉妹で、いいですね。

写真だけですけれど、何ともいえない落ち着きと風合いは、

この手に触れて、直に眼で見たいものです。

和美の極みですね。

その作品展が「ギャラリー創さん」で個展が開かれます。

是非、お越しくださいませ。

![t_022[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/t_0221.jpg)

Posted by mahoroba,

in イベント

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 19th, 2013

藤木 相元(嘉祥流観相学会導主)

『致知』2013年10月号

連載「生涯現役」より

![hujiki_book[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/hujiki_book1.jpg) まず、いい脳をつくるには、

やっぱりいい顔、楽しい顔をすること、

その根本はホラを吹くということです。

先ほども申したように、

ホラとはドリームのことを指し、

夢を持つ人間はいい顔をしている。

しかし逆に、

脳がアンラッキーな思考をしていると、

顔もアンラッキーになる。

例えば、何か失敗をした時に、

「しまった」と思ったら、アンラッキーな顔に。

結果はどうあれ、「楽しい」と思ったら、

気分が高揚して顔に光が入る。

要するに顔はすべて脳が作用する。

逆に、脳も顔から刺激を受ける。

明るい、いい顔をして鏡に向かっていれば、

脳がどんどん磨かれていきます。

【記者:互いに連関しているのですね】

もう、おんなじことなんです。

脳相一致と言いましてね。

両方が一致している、と。

脳科学の力によって、額から目から眉から

耳から口からすべて分析ができるし、

これらのことはすべて脳が作用しているんですよ。

そしてその脳は最初、お母さんのお腹の中でできる。

人は十か月間、母親の胎内で育ちますが、

生まれると間もなく笑みを見せますよね。

あれは脳が笑っているんです。

お母さんのお腹の中でできた脳。

ここから脳は出発している。

【記者:胎児の時から脳はすでに育っているのですね】

えぇ。そして三歳になったら、

三つ子の魂といわれるように、自分は自分だ、

という猛烈な我ができるわけです。

あれが欲しい、これを買え、

買ってもらうまで帰らないと言い出す。

自己主張と自己発見、要するに我というもの。

この時期に親が一つでもつまらんことを口にしたら、

将来その子は大物になれません。

例えば

「うちの父ちゃんは甲斐性がないから、

私たちは貧乏してるのよ」

と口にする。

その瞬間、子供はげっそりして将来を見失う。

そこで必要になるのが、ホラです。

お母さんが

「いまは辛抱しなさい。

おまえが十歳になったら、

父ちゃんがデパートごと買うと言ってたよ」

って。

これがホラだということは、

三歳の子供には分かりませんから。

後々、物心がついてくると、

あぁ、お母さんは自分をそうやって宥めてくれたんだと、

十歳にもなれば分別ができるようになり、

そして母親のことまで尊敬するようになります。

まず、いい脳をつくるには、

やっぱりいい顔、楽しい顔をすること、

その根本はホラを吹くということです。

先ほども申したように、

ホラとはドリームのことを指し、

夢を持つ人間はいい顔をしている。

しかし逆に、

脳がアンラッキーな思考をしていると、

顔もアンラッキーになる。

例えば、何か失敗をした時に、

「しまった」と思ったら、アンラッキーな顔に。

結果はどうあれ、「楽しい」と思ったら、

気分が高揚して顔に光が入る。

要するに顔はすべて脳が作用する。

逆に、脳も顔から刺激を受ける。

明るい、いい顔をして鏡に向かっていれば、

脳がどんどん磨かれていきます。

【記者:互いに連関しているのですね】

もう、おんなじことなんです。

脳相一致と言いましてね。

両方が一致している、と。

脳科学の力によって、額から目から眉から

耳から口からすべて分析ができるし、

これらのことはすべて脳が作用しているんですよ。

そしてその脳は最初、お母さんのお腹の中でできる。

人は十か月間、母親の胎内で育ちますが、

生まれると間もなく笑みを見せますよね。

あれは脳が笑っているんです。

お母さんのお腹の中でできた脳。

ここから脳は出発している。

【記者:胎児の時から脳はすでに育っているのですね】

えぇ。そして三歳になったら、

三つ子の魂といわれるように、自分は自分だ、

という猛烈な我ができるわけです。

あれが欲しい、これを買え、

買ってもらうまで帰らないと言い出す。

自己主張と自己発見、要するに我というもの。

この時期に親が一つでもつまらんことを口にしたら、

将来その子は大物になれません。

例えば

「うちの父ちゃんは甲斐性がないから、

私たちは貧乏してるのよ」

と口にする。

その瞬間、子供はげっそりして将来を見失う。

そこで必要になるのが、ホラです。

お母さんが

「いまは辛抱しなさい。

おまえが十歳になったら、

父ちゃんがデパートごと買うと言ってたよ」

って。

これがホラだということは、

三歳の子供には分かりませんから。

後々、物心がついてくると、

あぁ、お母さんは自分をそうやって宥めてくれたんだと、

十歳にもなれば分別ができるようになり、

そして母親のことまで尊敬するようになります。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 18th, 2013

あの船瀬さんが、環境問題、医療問題に、歯に衣を着せず、

真正面から巨大組織と渡り合う激しく攻撃するパワーは、

何処から来るのだろう、とかねてから思っていた。

それが、本書のあとがきに、愛娘を医療ミスで亡くされたことが

原因だったことが記されていて、初めて理解できた。

船瀬さんとは、森下会長と「エリクサー」のことで鼎談したことがあった。

一昨日、阿部先生が来店し、船瀬さんと会った時の話をされた。

「『薬の害・・・・』云々でなく『病院の・・・・』の題名にした方がいいよ」とアドバイスすると

もうすでに、この題名が決まっていたことを告げられたと言う。

高齢化で、65歳以上が4人に一人の時代。

どのように、死を迎えるかは、国民一人ひとりの大きな課題でもある。

そんな折、この過激な本は、何らかの示唆を与えてくれるに違いない。

「森下自然医学」10月号に案内がある。

Posted by mahoroba,

in 本

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 18th, 2013

穂別町を初めて訪ねたのは、米内功会長と、

宮崎県綾町の故郷田前町長の講演会に駆けつけた時だった。

綾町は、全国初の「有機農業の町」として名を馳せていた時、

北海道で初めて「有機の街」の名乗りを上げたのが穂別町だった。

私も穂別町に呼ばれ、講演をしたことがあったが、20年も前のことだ。

その後、堅実に有機の取り組みで、道内の模範となったことは言うまでもない。

その中で、まほろばの「天恵卵」を送って下さっているオロロップ農園の松田さん。

もう25年もの付き合いで、しっかりと穂別に根を生やしてがんばっていらっしゃる。

よほど、穂別が素晴らしいからに違いない。

そんな穂別の話題といえば、あの『田んぼdeミュージカル』だ。

上の街案内の動画を見ていただければ、説明は要らない。

そしてその映画4部作が一挙に上映されるという朗報が入った。

一週間ありますので、お誘い合わせの上、是非ともお越しください。

Posted by mahoroba,

in イベント

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 18th, 2013

酒井 大岳(曹洞宗長徳寺住職)

『致知』2013年10月号

特集「一言よく人を生かす」より

![51kCbUWHH0L._SL500_AA300_[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/51kCbUWHH0L._SL500_AA300_1.jpg) ある書道の時間のことです。

教壇から見ていると、筆の持ち方が

おかしい女子生徒がいました。

傍に寄って「その持ち方は違うよ」と言おうとした私は

咄嗟にその言葉を呑み込みました。

彼女の右手は義手だったのです。

「大変だろうけど頑張ってね」と

自然に言葉を変えた私に

「はい、ありがどうございます」

と明るく爽やかな答えを返してくれました。

彼女は湯島今日子(仮名)といいます。

ハンディがあることを感じさせないくらい

勉強もスポーツも掃除も見事にこなす子でした。

もちろん、書道の腕前もなかなかのものでした。

三年生の時の運動会で、彼女は皆と一緒に

ダンスに出場していました。

一メートルほどの青い布を

左右の手に巧みに持ち替えながら、

音楽に合わせて踊る姿に感動を抑えられなかった私は、

彼女に手紙を書きました。

「きょうのダンスは一際見事だった。

校長先生もいたく感動していた。

私たちが知らないところでどんな苦労があったのか、

あの布捌きの秘密を私たちに教えてほしい」

という内容です。

四日後、彼女から便箋十七枚にも及ぶ手紙が届きました。

ダンスの布については義手の親指と人差し指の間に

両面テープを張って持ち替えていたとのことで、

「先生のところまでは届かなかったかもしれませんが、

テープから布が離れる時、ジュッという音がしていました。

その音は私にしか聞こえない寂しい音です」

と書かれてありました。

「寂しい音」。

この言葉に私は心の奥に秘めた

人に言えない彼女の苦しみを見た思いがしました。

十七枚の便箋に書かれてあったのは

それだけではありません。

そこには生まれてから今日まで

彼女が生きてきた道が綿々と綴られていました。

彼女が右手を失ったのは三歳の時でした。

家族が目を離した隙に囲炉裏に落ちて

手が焼けてしまったのです。

切断手術をする度に腕が短くなり、

最後に肘と肩の中間の位置くらいから

義手を取り付けなくてはならなくなりました。

彼女は、小学校入学までの三年間、

事故や病気で体が不自由になった

子供たちの施設に預けられることになりました。

「友達と仲良くするんだよ」と言って去った

両親の後ろ姿をニコニコと笑顔で見送った後、

施設の中で三日間泣き通したといいます。

しかし、それ以降は一度も泣くことなく、

仲間とともに三年間を過ごすのです。

そして、いよいよ施設を出る時、

庭の隅にある大きな銀杏の木にぽっかり空いた洞の中で、

園長先生が彼女を膝に乗せてこのような話をされました。

「今日子ちゃんがここに来てからもう三年になるね。

明日家に帰るけれども、帰って少しすると

今度は小学校に入学する。

でも今日子ちゃんは三年もここに来ていたから

知らないお友達ばかりだと思うの。

そうするとね、同じ年の子供たちが周りに集まってきて、

今日子ちゃんの手は一つしかないの?

なにその手?

と不思議がるかもしれない。

だけどその時に怒ったり泣いたり隠れたりしては駄目。

その時は辛いだろうけど笑顔で

お手々を見せてあげてちょうだい。

そして

『小さい時に火傷してしまったの。

お父ちゃんは私を抱っこしてねんねする時、

この短い手を丸ちゃん可愛い、

丸ちゃん可愛いとなでてくれるの』

と話しなさい。いい?」

彼女が「はい」と元気な明るい返事をすると、

園長先生は彼女をぎゅっと抱きしめて

声をころして泣きました。

彼女も園長先生の大きな懐に飛び込んで

三年ぶりに声を限りに泣いたそうです。

ある書道の時間のことです。

教壇から見ていると、筆の持ち方が

おかしい女子生徒がいました。

傍に寄って「その持ち方は違うよ」と言おうとした私は

咄嗟にその言葉を呑み込みました。

彼女の右手は義手だったのです。

「大変だろうけど頑張ってね」と

自然に言葉を変えた私に

「はい、ありがどうございます」

と明るく爽やかな答えを返してくれました。

彼女は湯島今日子(仮名)といいます。

ハンディがあることを感じさせないくらい

勉強もスポーツも掃除も見事にこなす子でした。

もちろん、書道の腕前もなかなかのものでした。

三年生の時の運動会で、彼女は皆と一緒に

ダンスに出場していました。

一メートルほどの青い布を

左右の手に巧みに持ち替えながら、

音楽に合わせて踊る姿に感動を抑えられなかった私は、

彼女に手紙を書きました。

「きょうのダンスは一際見事だった。

校長先生もいたく感動していた。

私たちが知らないところでどんな苦労があったのか、

あの布捌きの秘密を私たちに教えてほしい」

という内容です。

四日後、彼女から便箋十七枚にも及ぶ手紙が届きました。

ダンスの布については義手の親指と人差し指の間に

両面テープを張って持ち替えていたとのことで、

「先生のところまでは届かなかったかもしれませんが、

テープから布が離れる時、ジュッという音がしていました。

その音は私にしか聞こえない寂しい音です」

と書かれてありました。

「寂しい音」。

この言葉に私は心の奥に秘めた

人に言えない彼女の苦しみを見た思いがしました。

十七枚の便箋に書かれてあったのは

それだけではありません。

そこには生まれてから今日まで

彼女が生きてきた道が綿々と綴られていました。

彼女が右手を失ったのは三歳の時でした。

家族が目を離した隙に囲炉裏に落ちて

手が焼けてしまったのです。

切断手術をする度に腕が短くなり、

最後に肘と肩の中間の位置くらいから

義手を取り付けなくてはならなくなりました。

彼女は、小学校入学までの三年間、

事故や病気で体が不自由になった

子供たちの施設に預けられることになりました。

「友達と仲良くするんだよ」と言って去った

両親の後ろ姿をニコニコと笑顔で見送った後、

施設の中で三日間泣き通したといいます。

しかし、それ以降は一度も泣くことなく、

仲間とともに三年間を過ごすのです。

そして、いよいよ施設を出る時、

庭の隅にある大きな銀杏の木にぽっかり空いた洞の中で、

園長先生が彼女を膝に乗せてこのような話をされました。

「今日子ちゃんがここに来てからもう三年になるね。

明日家に帰るけれども、帰って少しすると

今度は小学校に入学する。

でも今日子ちゃんは三年もここに来ていたから

知らないお友達ばかりだと思うの。

そうするとね、同じ年の子供たちが周りに集まってきて、

今日子ちゃんの手は一つしかないの?

なにその手?

と不思議がるかもしれない。

だけどその時に怒ったり泣いたり隠れたりしては駄目。

その時は辛いだろうけど笑顔で

お手々を見せてあげてちょうだい。

そして

『小さい時に火傷してしまったの。

お父ちゃんは私を抱っこしてねんねする時、

この短い手を丸ちゃん可愛い、

丸ちゃん可愛いとなでてくれるの』

と話しなさい。いい?」

彼女が「はい」と元気な明るい返事をすると、

園長先生は彼女をぎゅっと抱きしめて

声をころして泣きました。

彼女も園長先生の大きな懐に飛び込んで

三年ぶりに声を限りに泣いたそうです。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 17th, 2013

「森下自然医学」誌、10月号が届きました。

一月の経つのが、ことのほか早いですね。

表紙の鶏頭の写真を見ると、

子規の「鶏頭の十四五本もありぬべし」の句を思い出します。

台風一過、これより一雨ごとに、秋が近付きますね。

森下会長の巻頭随想。

ガンジー翁の塩の行進は英国の弾圧に遭い、止む無く中止。

だが、民衆の支持は絶大なるに至った。

かの桜澤先生と辻留の辻嘉一さんとの塩談義と塩問答。

なかなか、塩梅の利いた寸劇であった。

増川さんの「感じるちから」は。アメリカ留学で、

ネイテブの居留区地区でのキャンプ生活に見たものは、

自然と人間の共存の知恵と希望であった。

俗塵を払わねば、秘儀に参加できない件が面白い。

まほろばを建てたのは、黄金比の活用であった。

しかし、後日、それを取り巻く山や神社の囲みが、白銀比で出来ていた不思議。

1:√2:1の比率は、実は古来から日本の文化と切っても切り離せないものだった。

その顕著なものが、俳句であった。

何故、少ない17文字で、大自然の奥を謳えることが出来るのか。

その秘密に迫ります。

Posted by mahoroba,

in 「倭詩/やまとうた」

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

![001-23951[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/001-239511.jpg)

![t_022[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/t_0221.jpg)

![hujiki_book[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/hujiki_book1.jpg) まず、いい脳をつくるには、

やっぱりいい顔、楽しい顔をすること、

その根本はホラを吹くということです。

先ほども申したように、

まず、いい脳をつくるには、

やっぱりいい顔、楽しい顔をすること、

その根本はホラを吹くということです。

先ほども申したように、

![51kCbUWHH0L._SL500_AA300_[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/51kCbUWHH0L._SL500_AA300_1.jpg) ある書道の時間のことです。

教壇から見ていると、筆の持ち方が

おかしい女子生徒がいました。

傍に寄って「その持ち方は違うよ」と言おうとした私は

咄嗟にその言葉を呑み込みました。

彼女の右手は義手だったのです。

「大変だろうけど頑張ってね」と

自然に言葉を変えた私に

「はい、ありがどうございます」

と明るく爽やかな答えを返してくれました。

彼女は湯島今日子(仮名)といいます。

ハンディがあることを感じさせないくらい

勉強もスポーツも掃除も見事にこなす子でした。

もちろん、書道の腕前もなかなかのものでした。

三年生の時の運動会で、彼女は皆と一緒に

ダンスに出場していました。

一メートルほどの青い布を

左右の手に巧みに持ち替えながら、

音楽に合わせて踊る姿に感動を抑えられなかった私は、

彼女に手紙を書きました。

「きょうのダンスは一際見事だった。

校長先生もいたく感動していた。

私たちが知らないところでどんな苦労があったのか、

あの布捌きの秘密を私たちに教えてほしい」

という内容です。

四日後、彼女から便箋十七枚にも及ぶ手紙が届きました。

ダンスの布については義手の親指と人差し指の間に

両面テープを張って持ち替えていたとのことで、

「先生のところまでは届かなかったかもしれませんが、

テープから布が離れる時、ジュッという音がしていました。

その音は私にしか聞こえない寂しい音です」

と書かれてありました。

「寂しい音」。

この言葉に私は心の奥に秘めた

人に言えない彼女の苦しみを見た思いがしました。

十七枚の便箋に書かれてあったのは

それだけではありません。

そこには生まれてから今日まで

彼女が生きてきた道が綿々と綴られていました。

彼女が右手を失ったのは三歳の時でした。

家族が目を離した隙に囲炉裏に落ちて

手が焼けてしまったのです。

切断手術をする度に腕が短くなり、

最後に肘と肩の中間の位置くらいから

義手を取り付けなくてはならなくなりました。

彼女は、小学校入学までの三年間、

事故や病気で体が不自由になった

子供たちの施設に預けられることになりました。

「友達と仲良くするんだよ」と言って去った

両親の後ろ姿をニコニコと笑顔で見送った後、

施設の中で三日間泣き通したといいます。

しかし、それ以降は一度も泣くことなく、

仲間とともに三年間を過ごすのです。

そして、いよいよ施設を出る時、

庭の隅にある大きな銀杏の木にぽっかり空いた洞の中で、

園長先生が彼女を膝に乗せてこのような話をされました。

「今日子ちゃんがここに来てからもう三年になるね。

明日家に帰るけれども、帰って少しすると

今度は小学校に入学する。

でも今日子ちゃんは三年もここに来ていたから

知らないお友達ばかりだと思うの。

そうするとね、同じ年の子供たちが周りに集まってきて、

今日子ちゃんの手は一つしかないの?

なにその手?

と不思議がるかもしれない。

だけどその時に怒ったり泣いたり隠れたりしては駄目。

その時は辛いだろうけど笑顔で

お手々を見せてあげてちょうだい。

そして

ある書道の時間のことです。

教壇から見ていると、筆の持ち方が

おかしい女子生徒がいました。

傍に寄って「その持ち方は違うよ」と言おうとした私は

咄嗟にその言葉を呑み込みました。

彼女の右手は義手だったのです。

「大変だろうけど頑張ってね」と

自然に言葉を変えた私に

「はい、ありがどうございます」

と明るく爽やかな答えを返してくれました。

彼女は湯島今日子(仮名)といいます。

ハンディがあることを感じさせないくらい

勉強もスポーツも掃除も見事にこなす子でした。

もちろん、書道の腕前もなかなかのものでした。

三年生の時の運動会で、彼女は皆と一緒に

ダンスに出場していました。

一メートルほどの青い布を

左右の手に巧みに持ち替えながら、

音楽に合わせて踊る姿に感動を抑えられなかった私は、

彼女に手紙を書きました。

「きょうのダンスは一際見事だった。

校長先生もいたく感動していた。

私たちが知らないところでどんな苦労があったのか、

あの布捌きの秘密を私たちに教えてほしい」

という内容です。

四日後、彼女から便箋十七枚にも及ぶ手紙が届きました。

ダンスの布については義手の親指と人差し指の間に

両面テープを張って持ち替えていたとのことで、

「先生のところまでは届かなかったかもしれませんが、

テープから布が離れる時、ジュッという音がしていました。

その音は私にしか聞こえない寂しい音です」

と書かれてありました。

「寂しい音」。

この言葉に私は心の奥に秘めた

人に言えない彼女の苦しみを見た思いがしました。

十七枚の便箋に書かれてあったのは

それだけではありません。

そこには生まれてから今日まで

彼女が生きてきた道が綿々と綴られていました。

彼女が右手を失ったのは三歳の時でした。

家族が目を離した隙に囲炉裏に落ちて

手が焼けてしまったのです。

切断手術をする度に腕が短くなり、

最後に肘と肩の中間の位置くらいから

義手を取り付けなくてはならなくなりました。

彼女は、小学校入学までの三年間、

事故や病気で体が不自由になった

子供たちの施設に預けられることになりました。

「友達と仲良くするんだよ」と言って去った

両親の後ろ姿をニコニコと笑顔で見送った後、

施設の中で三日間泣き通したといいます。

しかし、それ以降は一度も泣くことなく、

仲間とともに三年間を過ごすのです。

そして、いよいよ施設を出る時、

庭の隅にある大きな銀杏の木にぽっかり空いた洞の中で、

園長先生が彼女を膝に乗せてこのような話をされました。

「今日子ちゃんがここに来てからもう三年になるね。

明日家に帰るけれども、帰って少しすると

今度は小学校に入学する。

でも今日子ちゃんは三年もここに来ていたから

知らないお友達ばかりだと思うの。

そうするとね、同じ年の子供たちが周りに集まってきて、

今日子ちゃんの手は一つしかないの?

なにその手?

と不思議がるかもしれない。

だけどその時に怒ったり泣いたり隠れたりしては駄目。

その時は辛いだろうけど笑顔で

お手々を見せてあげてちょうだい。

そして