立谷秀清(福島県相馬市長)

鈴木秀子(文学博士)

※『致知』2014年1月号

特集「君子、時中す」より

![img_891042_25237196_0[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/img_891042_25237196_01.jpg)

![20070131040060[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/200701310400601.jpg)

立谷 震災から3日目の3月14日夜9時頃、

ガスマスクをした自衛隊員が100人以上、

市庁舎にやってきましてね。

隊長が「いますぐ相馬市民を避難させてください」と

要請してきたんです。

より原発に近い隣の南相馬市からは

避難者がどっと押し寄せてきていて、

崩壊した近隣の病院の入院患者を

受け入れるなど大混乱にある時でした。

私はすぐに政府に電話で確認しました。

「避難命令を出したのですか」と

仙谷由人さんに聞いたところ、

「自分のところは出していないが、

他の対策会議で何を話しているか分からない」と。

仙谷さんですら動きを把握していない。

日本政府として腰が定まっていない。

これにはただあっけにとられました。

そうである以上、私が判断するしかありません。

で、考えるわけですよ。

夜9時に「さあ、市民の皆さん一斉に逃げてください」

という指示を出したらどれだけの混乱があるか。

たぶん寝たきり老人を置いて皆逃げるでしょう。

他の市町村では実際、

寝たきり老人が置いていかれて餓死する

という悲劇がたくさん起きています。

鈴木 人の命を救うという医師としての視点が

そこでも生きてくるのですね。

立谷 ここで問われるのは、

いざ避難した時に何人の犠牲者が出るかというリスクと、

逃げないで様子を見ている間に

どれだけ被曝するかというリスクの大小です。

(中略)

その時、私の頭の中は6対4でした。

6割は

「いま逃げたら大変だ。

放射線の被曝どころではない。

相当の混乱と被害が出る」

という思いです。

仮に原発が緊急事態で退避するにしても、

最初は病人から逃がさないといけない。

そのための引き受け先を決めなくてはいけない。

市民全員を避難させる場所も決めなくてはいけない。

それを決める間、

被曝することもあるだろうが、

1週間、2週間の被曝は微々たるものだ。

いま自衛隊の言うことを聞くわけにはいかない――

この思いが6割。

残りの4割は

「ひょっとしたら、

これは相当やばいかもしれない」

という底知れぬ不安が、やはりありました。

鈴木 その頃は東日本全体が大混乱に陥っていて、

原発から遠く離れた東京でさえ

脱出する人が相次いでいたくらいですから。

原発にほど近い現場で冷静さを保ちながら

情報を集め、的確な決断を下すのは、

並大抵の覚悟ではできなかったと思います。

立谷 私は普段から3日考えるのも

3分で考えるのも一緒と思っていますから、

とても思慮の浅い人間なのかもしれません(笑)。

だけど、私は体験して思ったのですが、

口から衝いて出る時は

6対4が10対0になっているんですよ。

私がその時、なんと言ったか。

自衛隊の人たちに

「皆さん、市役所から出ていってください」と

明確な意思を伝えました。

鈴木 迷いが吹っ切れた凄い一言ですね。

しかし、その冷静な一言で職員さんは安心された。

それがまさにリーダーの資質なのだと思います。

立谷 避難させるべきか否か。

本当のところ、私も頭の中では

ぴりぴりしているわけですよ。

市の職員もじっと私の顔を見ている。

まさにギリギリの決断でした。

しかし、不思議なんですが、

自衛隊がいなくなった途端、

職員は何事もなかったように仕事をするんです。

相馬市への避難勧告が

誤報であることが分かったのは、

その翌日のことです。

鈴木 いまのお話を伺いながら、

とても感心しました。

いざという時、リーダーはどうあらねばならないか。

そのことがあますところなく伝わってくるご体験談でしたね。

立谷 危機に当たって皆が見るのはリーダーの顔です。

その時、演技でもいいから

「道はこうだ」「間違いない」という

顔をしなくてはいけない。

私になぜそれができたのか。

震災後、市長室で情報を入手したり

電話で連絡を取ったりしながら、

自分の中にお手本がいたんです。

それが栗林忠道中将です。

鈴木 ああ、第二次世界大戦中、

硫黄島で守備隊指揮官として戦い、

最後は戦死された……。

立谷 私はこの栗林中将をとても尊敬しています。

負けると分かっていながら、

諦めないで戦う不屈の精神を

私はこの人に学びました。

もっとも硫黄島の激戦は、

私どもの仕事の比ではない。

千倍、万倍過酷な状況にあっても

挫けないトップの姿勢は、

やはり危機に当たってのお手本ですね。

* * *

立谷市長は震災当日から

いかにして陣頭指揮を執ってきたのか。

復興の道程やそこに懸ける思いとは。

続きはぜひ『致知』1月号P20をご一読ください。

![51TiDAZ9QmL._SS400_[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/51TiDAZ9QmL._SS400_1.jpg)

![chasing the flame[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/chasing-the-flame1.jpg)

![Sergio_Vieira_de_Mello_1-1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/Sergio_Vieira_de_Mello_1-11.jpg)

![9784478024195[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/97844780241951.jpg)

![img_891042_25237196_0[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/img_891042_25237196_01.jpg)

![20070131040060[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/200701310400601.jpg)

![2013051700009_1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/2013051700009_11.jpg)

![t02200262_0725086512155779930[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/t02200262_07250865121557799301.jpg)

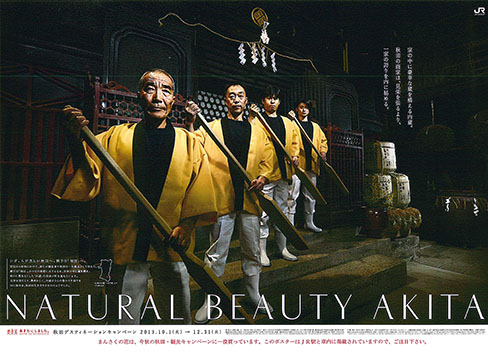

秋田の観光キャンペーンに横手市増田の「日の丸醸造」さんの蔵が一役買っています。

秋田の観光キャンペーンに横手市増田の「日の丸醸造」さんの蔵が一役買っています。