今朝、西区民センターの藤垣館長から、能楽鑑賞会のお知らせを受けた。

今年で三回目であろうか。

その経緯は、下の氏の添え書きを読んで頂きたい。

彼は、若き日、世界ギタリストコンクールでグランプリを獲得したほどの腕を持ち、

その後、キタラコンサートの辣腕プロデューサーとして世界を飛び回り、

名立たる演奏家・オーケストラを招聘して来られた実績がある。

その彼が、再びギター演奏に復帰して、精力的に練習と録音とコンサートを開いている。

そして、最近、あのセゴビヤやジョン・ウイリアムズの両達人が、

どうして達人でいられるかを悟ったという。

それは力を抜く、脱力にあったという発見である。

全ての芸道や武道にも言えることであろう。

老子も虚や無について道を語る。

柔弱の徳こそ、至徳であると。

芭蕉も、最後は軽みである。

声も引き声を大事とする。

軽くなって、人生は再びと開く。

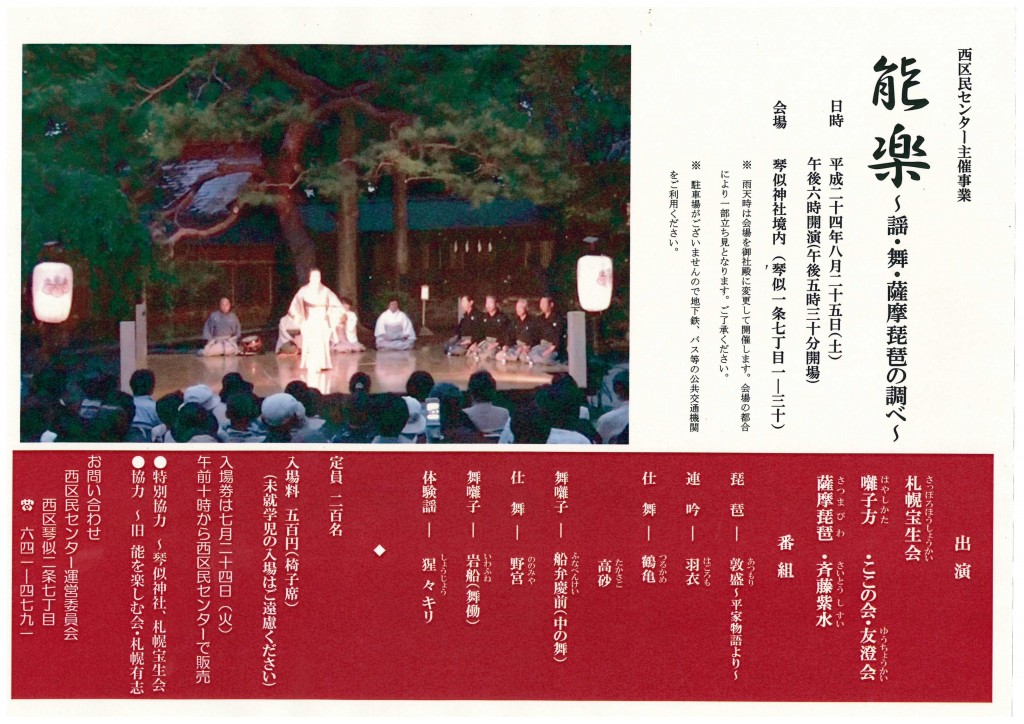

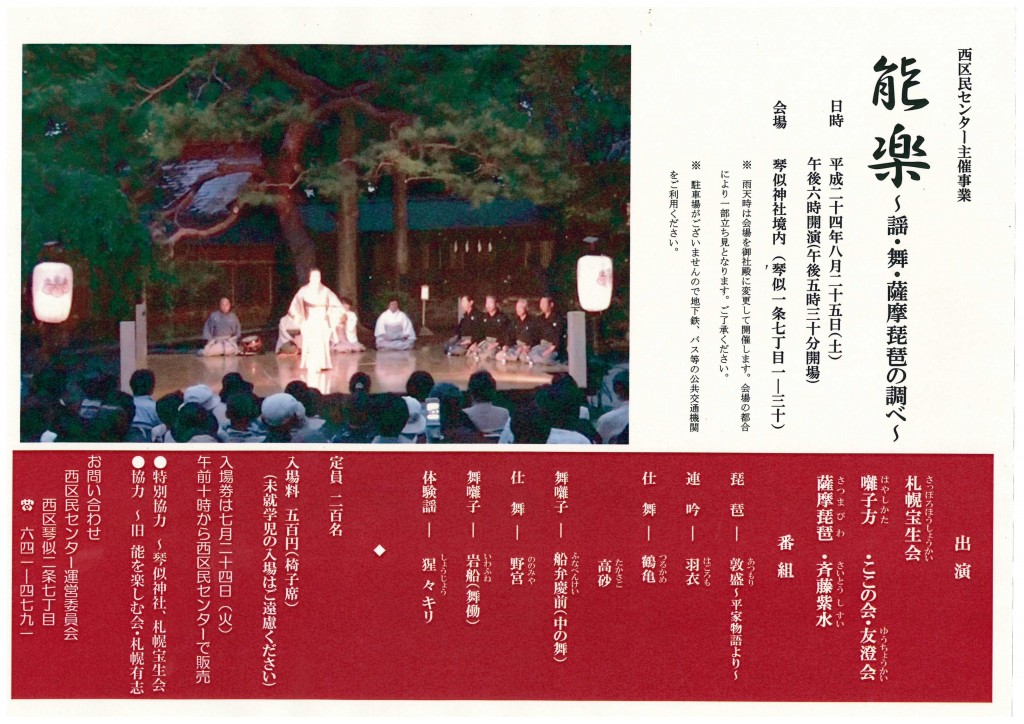

琴似神社の能楽について・その経緯

平成22,年4月 西区民センター館長についた。

西区には住むまちとして特別な魅力がある。

区役所、区民センター、学校、保育園、交番、高齢者福祉施設等の公的施設を始め、

神社、寺、商店街、飲食店、病院、ライブハウス、演劇空間、

そして便利な交通手段に恵まれている。

僅か1㎞四方に、こけだけ多様な都市機能が集中する地域は珍しい。

琴似本通を隔て、区民センターに正対する琴似神社は、

夏秋のお祭りは勿論、初詣などで古くから地域の人々に親しまれ、

この町に独特の潤いを与えている。

赴任して間もない頃、中門の向こう御社殿の手前に、西陽にひかる光る樹木が見えた。

惹きつけられるように近づくと、

それは参道の中心に植えられた低く刈り込んだ松の木だった。

新芽が陽の光にさらされ黄緑色に輝いていた。

御社殿が後方に建て替えられた際、嘗て神様を祀ってあった場所を参拝客に迂回して

頂くめに、先代が植えた松である。

今の宮司が幼少のころは、まだまだ小さい松だったという。

松の木のある境内に立つと、お能のことが頭をよぎった。

開拓者の多くは本州から移住し、厳しい自然と闘うことを余儀なくされた。

持ち込むことが難しかった文化を、呼び寄せることができたらいい。

琴似神社は、まさに格好の場所だと思った。

その足で宮司にお会いした。

区民センターの事業としてお能を開催できないかを尋ねた。

宮司は直ぐに「琴似神社をそのようにご覧いただけたことは、たいへんうれしく思います。」。

そうおっしゃった。

その夏から、境内に仮設の能舞台をしつらえ能楽を開催した。

今年の夏も薄暮に包まれる頃、宮司が御社殿から火を運び、

能舞台の提灯に灯す。能楽の開演である。

平成18年度から札幌市でも指定管理者制度が施行された。

西区民センターの運営も私ども民間の経営に委ねられている。

施設を広く市民に利用して頂くことは勿論だが、

運営を通して微力ながら西区のまちづくりのお手伝いができないかと考えている。

地域の人々が、いながらにして楽しめる文化を醸成していくことが

このまちには似合う琴似神社の能楽は、演ずる人も、

会場を設営する人も、観客も全て地域の人々である。

ささやかな手作りの事業ではあるが、このまちの風物詩になることを夢見ている。

「老松(おいまつ)」という能の演目がある。

大宰府天満宮に参詣した主人公が、松の木陰で旅寝をしていると、

松の精が現れお告げを受けるという話である。

琴似神社の能楽は、

西陽に輝き私を引き寄せた松の精が導いてくれたものかもしれない。

西区民センター館長 藤垣秀雄

平成24年6月15日

なお他のサークル活動の方々を含めて、

公演の様子もNHKTVで放送される予定です。

放送日は8月28日午前11:30~12:00 「つながる@きたカフェ」です。

ささやかですが、西区の新しい流れになればと思っています。ご支援ください。

![000043_01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/07/000043_0111.jpg)

![201207001_tsrc_5[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/07/201207001_tsrc_511-150x150.jpg)