3月 12th, 2013

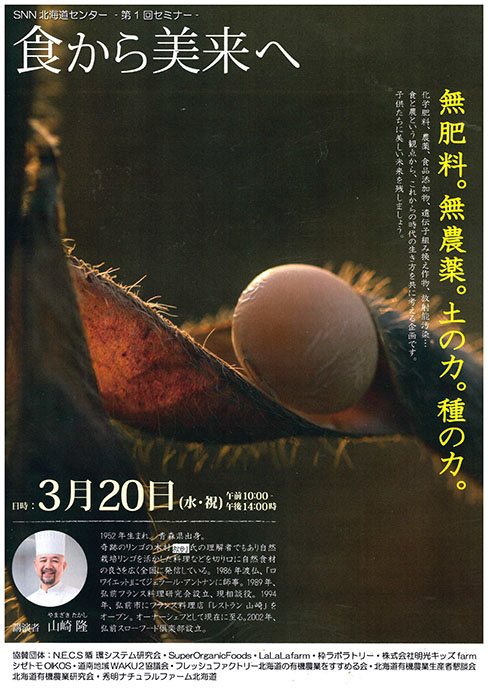

昨秋、福田君がまほろば農園で栽培収穫した珍しい豆。

その名も「ツタンカーメン豆」。

最近、王の顔が復元されたニュースもありましたね。

この豆で、今冬仕込むまほろばオリジナル醤油の原材料に使います。

その他、珍しいところでは羊羹材料の高級豆『銀手亡』、

そして『黒小豆』と言ったところです。

先の『ツタンカーメン豆』について解説します。

【ツタンカーメンのエンドウ】

ツタンカーメンのエンドウ豆は、発掘された副葬品の中から発見された。

古代エジプト人が食べたであろうエンドウ豆を持ち帰ったカーター氏は、発芽、栽培に成功した。

その後、数国にわたり、栽培が続けられた。

日本には1956年、米国から水戸に送られてきた。

その後、古代ロマンの夢を託したエンドウは、

主として小学校、教育センターを介して広がった。

毎年、ワインレッドの花を愛で、エンドウ赤飯を味わいつつ、各地にロマンの輪を広げてきた。

![1004[1].jpg (4361 バイト)](http://www2.ocn.ne.jp/~bwd/_derived/roman.htm_txt_romantitle_2.gif)

ツタンカーメンのエンドウは、日本で栽培されている種とは異なり、

古代エジプト産で、エンドウの原種と思われる。

背丈、茎、葉、豆の形、色は、普通種と同じである。

花の色は、ワインレッドでたとえようもなく美しい。

さやの色は紫で、花、さやの形は、普通種と同じである。

エンドウご飯を炊くと、はじめは普通のエンドウご飯と変わらないが、保温すると、

あら不思議、徐々に赤飯に変わるのである。

味は、普通のエンドウご飯と変わらなく美味しいが、色の変化がロマンを醸しだすロマン味である。

ワインレッドの花、さやの紫、エンドウご飯の不思議さは、古代ロマンにひたることができる。

古代エジプトから時空を越えて現代に伝えてくれた人々に感謝し、

古代ロマンの輪を広げたいものである。

「銀手亡」

「黒小豆」

Posted by mahoroba,

in まほろば, 文化, 歴史, 自然農園, 食

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

3月 12th, 2013

高知県須崎市で三代継承の日本最古のポンカン農家・森田真二さんの「田條園」。

JAS有機栽培で味わいが濃く、その歴史と思い入れの深さを感じます。

そこのポンカンを使ってママレードを作ってみました。

その名も『ポン太』です。

ポンカンママレード 『ポン太』

220g ¥680

なおこのポンカン 1箱(5kg)で、¥1490で現在販売中です。

Posted by mahoroba,

in まほろば, 商品, 食

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

3月 12th, 2013

エリクサーのイメージを、『母水/MotherWater』と名付けた。

ヨロズの命を生み育てる母なる水に帰したい。

母なる大地、母なる宇宙。

如来を大母とも言う。

人間の男女性を遡ると、やがて単性女性遺伝子のみに辿り着くという。

「原始、女性は太陽であった」は誇張や虚言ではない。

宇宙の事実であり、発祥なのだ。

それを「She’s Alive」という。

阿寒の郷右近さんのおとずれをシェアします。

This is a non-commercial attempt to highlight the fact that world leaders, irresponsible corporates and mindless ‘consumers’ are combining to destroy life on earth. It is dedicated to all who died fighting for the planet and those whose liv…es are on the line today. The cut was put together by Vivek Chauhan, a young film maker, together with naturalists working with the Sanctuary Asia network (

http://www.sanctuaryasia.com/).Content credit: The principal source for the footage was Yann Arthus-Bertrand’s incredible film HOME

http://www.homethemovie.org/. The music was by Armand Amar. Thank you too Greenpeace and

http://timescapes.org/

Posted by mahoroba,

in ELIXIR エリクサー, 無限ハート

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

3月 11th, 2013

先月、88歳の米寿祝いを銀座で挙げた後藤吉助さん。

突如、昨日まほろばに一人でいらして、ビックリ!

それは一昨日、プロに依頼した式のDVDが完成したので一番先に見て欲しいからという理由で、

わざわざ、韓国経由東京羽田から飛行機に乗っての来訪。

レセプションで代読された賛辞が会を盛り立ててくれたという理由だけの事で、恐縮の至り。

それにしても今時、前後の採算も度外視で、こんなことをして下さる翁に感動するばかりだった。

昼食の席では、五月に出される著作と一緒に添付するCDの自作演歌を歌われた。

その屈託の無いおおらかさと、底抜けの明るさ、正直さと誰にも負けない健康!

大正生まれの吉助翁には、まだまだ生きて、今の世に活を入れてもらわねばなりません。

後藤さん、まだまだ生きてご活躍ください!!!

大先輩ながら、心の知己を得て幸せです。

Posted by mahoroba,

in お店, まほろば, 訪問者

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

3月 11th, 2013

今日は、3・11。

もう2年の歳月が流れた。

だが、流れていないものがある。

流れようにも流れない、止まろうにも止まれない。

それは、消えていった家族・・・・・妻は、むすめは、むすこは、父・母は・・・・・・・

呼べども答えず、仰ぎ見るもあらわれず・・・・・。

一人ぽっち、取り残された若き父。

どうしようもない空しさ、どうしようもない哀しみ・・・・・。

2年はその穴埋めにはならず、むしろその穴は深く深く沈んでいった。

できれば、自分もこの穴に入れば、どんなにか楽だろう・・・・・。

だが、そこに踏みとどまらせる何かがあった。

あぁ、これは居なければならなかったのか。

何かと繋がるために。

あまりの悲しみと嘆きのために、老いた父母はこの2年で急にふけてしまった。

鏡で自分の顔を映せば、もう笑いはとうに消えてしまって、憂いの皺だけが増えてしまった。

家も、生活も、未だに何一つとしてたっていなかった。

荒野に一つ、風に吹かれるままになびいているススキのような自分があった。

この枯れススキの味も素っ気も無い存在。

だが、それでも立っている。

私は、それでも立たねばならなかった。

沸き立つ入道雲にも、降りしきる秋雨にも、幾たびも逢わねばならぬであろう。

時という杭を、これからも1本1本打ち続けて、私の生をこの地に刻み付けねばならないのだろう。

この果てに答えがあるかないかは分からない。

しかし、私は亡き家族の影とともに、この東北の地に、生きるしかないのだ。

訶子

Posted by mahoroba,

in 震災 原発

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→1 コメント »

3月 11th, 2013

まほろばの卸先でもある市内の「豆食」さんと「ウールビー」さん。

大学生と組んでオリジナル健康料理を創作、売り上げの一部を第三世界に寄付。

生活習慣病対策と途上国の飢餓問題を考えようとするもの。

なかなか積極的な取り組みと発想に諸手を挙げて賛成!!

更なる継続と進化を、がんばってください。

Posted by mahoroba,

in イベント, 環境問題, 食

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

3月 11th, 2013

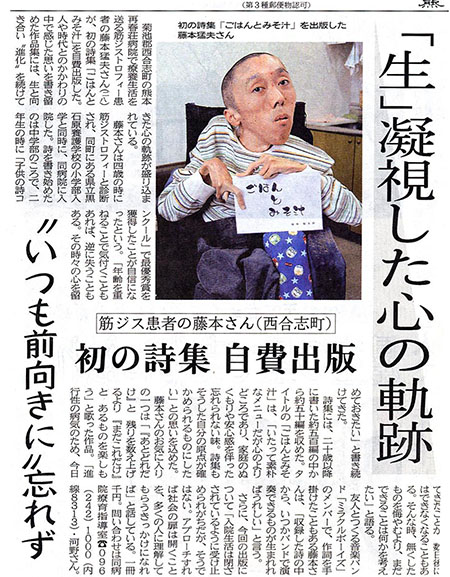

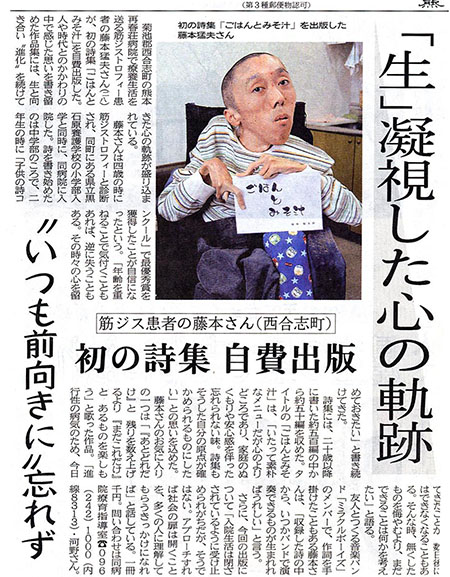

藤本 猛夫(作家、詩人)

『致知』2013年4月号

特集「渾身満力」より

└─────────────────────────────────┘

……………………………………………………………………………………

藤本さんの実家は藺草(いぐさ)の専業農家。

日中は畑仕事にかかり切りになるご両親は、

ベッドから一人で起き上がることも、

車椅子に乗ることもできない

藤本さんの面倒を見ることができず、

七歳の時、断腸の思いで病院に預ける決断をした。

……………………………………………………………………………………

入院した日のことはいまでも忘れられません。

「帰りたい」って泣き叫ぶ私を残して、

父と母は看護師さんに促されて病室から去っていきました。

私は保育士さんに抱きかかえられて、

二人の寂しそうな後ろ姿を、窓からじっと見つめていました。

毎晩消灯を迎えると、両親のことが恋しくなるから、

「家に帰る」って泣き叫びましたね。

でもありがたいことに、病院のスタッフの方々が

私のことをとても温かく迎えてくれました。

他の患者仲間たちともたくさん遊んだり、

喧嘩をしたりしながら、深い関わりを持って

生活することができました。

だからこの病棟は私の家で、

一緒に暮らしている人たちは

家族のように思っているんです。

周囲の支えのおかげで、特に病気を

意識することもなかったんですが、

養護学校の小学部を卒業する少し前に、

呼吸する筋力が衰えて人工呼吸器を離せなくなり、

それまで休んだことのなかった学校を

二週間以上も休みました。

その時に、自分の人生は長くないんじゃないかなとか

思ったりして、初めて死というものを

見つめるようになったんですね。

毎週末には両親が自宅から車で一時間半もかけて

見舞いに来てくれていました。

体調がなかなか回復しなくて、

いらだちを募らせていた私は、

母がつくってきてくれたお弁当を

「食べたくない!」って

ベッドのテーブルから払いのけてしまいました。

母は「元気そうでよか」と言いながら、

床に散らばった好物のハンバーグとか

唐揚げを片づけてくれ、帰って行きました。

病室を出ていく母の背中を、

私はやりきれない思いで見送りました。

……………………………………………………………………………………

そんな藤本さんの心を癒やしてくれたのが詩歌だった。

藤本さんの通った病院に隣接する養護学校には、

詩歌を専門とする教師が在籍していた。

中学部の一年の時、「母」をテーマに

詩を書くことになりました。

私は、週末になる度に手づくりのお弁当を持って

見舞いに来てくれる母の優しい笑顔を思い浮かべながら、

こんな詩を綴りました。

……………………………………………………………………………………

「お母さん」

母さんは

にこにこして病棟にくる

やさしさが顔にあふれていて

ぼくは美しいと思う

ぼくの心はシャボン玉のようにはねてくる

母さんがいぐさの話をするとき

母さんのひとみは光っている

仕事にほこりをもっているんだろう

ぼくたちは散歩に行く

母さんはすいすいと車いすをおしてくれる

みなれた風景だけど

母さんがいると変わってしまう

時間がとぶように流れる

「じゃ またくっけんね」

ふりかえり ふりかえり

母さんはかえった

ぼくは小さい声で

「母さんのカツカレーはうまかったよ」

と、言ってみた

これは病気の私をここまで育ててくれた

母に対する感謝の気持ちであり、

母だけでなく父も含めた家族への思いです。

この詩がたまたま熊本県の子供の詩コンクールで

最優秀作品に選ばれて、あるお寺からのご依頼で、

石碑に刻まれ境内に建立されています。

藤本 猛夫(作家、詩人)

『致知』2013年4月号

特集「渾身満力」より

└─────────────────────────────────┘

……………………………………………………………………………………

藤本さんの実家は藺草(いぐさ)の専業農家。

日中は畑仕事にかかり切りになるご両親は、

ベッドから一人で起き上がることも、

車椅子に乗ることもできない

藤本さんの面倒を見ることができず、

七歳の時、断腸の思いで病院に預ける決断をした。

……………………………………………………………………………………

入院した日のことはいまでも忘れられません。

「帰りたい」って泣き叫ぶ私を残して、

父と母は看護師さんに促されて病室から去っていきました。

私は保育士さんに抱きかかえられて、

二人の寂しそうな後ろ姿を、窓からじっと見つめていました。

毎晩消灯を迎えると、両親のことが恋しくなるから、

「家に帰る」って泣き叫びましたね。

でもありがたいことに、病院のスタッフの方々が

私のことをとても温かく迎えてくれました。

他の患者仲間たちともたくさん遊んだり、

喧嘩をしたりしながら、深い関わりを持って

生活することができました。

だからこの病棟は私の家で、

一緒に暮らしている人たちは

家族のように思っているんです。

周囲の支えのおかげで、特に病気を

意識することもなかったんですが、

養護学校の小学部を卒業する少し前に、

呼吸する筋力が衰えて人工呼吸器を離せなくなり、

それまで休んだことのなかった学校を

二週間以上も休みました。

その時に、自分の人生は長くないんじゃないかなとか

思ったりして、初めて死というものを

見つめるようになったんですね。

毎週末には両親が自宅から車で一時間半もかけて

見舞いに来てくれていました。

体調がなかなか回復しなくて、

いらだちを募らせていた私は、

母がつくってきてくれたお弁当を

「食べたくない!」って

ベッドのテーブルから払いのけてしまいました。

母は「元気そうでよか」と言いながら、

床に散らばった好物のハンバーグとか

唐揚げを片づけてくれ、帰って行きました。

病室を出ていく母の背中を、

私はやりきれない思いで見送りました。

……………………………………………………………………………………

そんな藤本さんの心を癒やしてくれたのが詩歌だった。

藤本さんの通った病院に隣接する養護学校には、

詩歌を専門とする教師が在籍していた。

中学部の一年の時、「母」をテーマに

詩を書くことになりました。

私は、週末になる度に手づくりのお弁当を持って

見舞いに来てくれる母の優しい笑顔を思い浮かべながら、

こんな詩を綴りました。

……………………………………………………………………………………

「お母さん」

母さんは

にこにこして病棟にくる

やさしさが顔にあふれていて

ぼくは美しいと思う

ぼくの心はシャボン玉のようにはねてくる

母さんがいぐさの話をするとき

母さんのひとみは光っている

仕事にほこりをもっているんだろう

ぼくたちは散歩に行く

母さんはすいすいと車いすをおしてくれる

みなれた風景だけど

母さんがいると変わってしまう

時間がとぶように流れる

「じゃ またくっけんね」

ふりかえり ふりかえり

母さんはかえった

ぼくは小さい声で

「母さんのカツカレーはうまかったよ」

と、言ってみた

これは病気の私をここまで育ててくれた

母に対する感謝の気持ちであり、

母だけでなく父も含めた家族への思いです。

この詩がたまたま熊本県の子供の詩コンクールで

最優秀作品に選ばれて、あるお寺からのご依頼で、

石碑に刻まれ境内に建立されています。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

3月 11th, 2013

~化け物を観ろ、化け物を出せ~

秋山 巌(版画家)

『致知』2013年4月号

連載「生涯現役」より

└─────────────────────────────────┘

【記者:棟方志功さんからはどんなことを教わりましたか?】

版画に対する姿勢ですな。

棟方の名を慕って門下に入った者は百人以上いますが、

版画そのものを習ったのは一人もいませんよ。

先生、どんなことに気をつければいいですかと尋ねたら

「人を感動させろ。

人を感動させるためには

おまえ自身が感動しなきゃいかん。

そのためには本を読め」

と。先生はどんな本を読んでいるのかと聞いてみると、

人からもらった本ばかりでした。

柳宗悦や金田一京助といった人たちが年中やってきて、

これを読め、あれを読めと難しい仏教書なんかを

しょっちゅう置いていくというんです。

そうやって棟方はよく本を読むし、

人の描いたものも実によく見ている。

「写真を見ろ、写真を。写真展を見て歩け」

とも言われましたね。

優れた写真は的確に物の焦点を捉えている。

その写真家の撮る構図を取り入れていけば、

絵もうまく描けるようになる。

要するに自分の描こうとするものを見る目が、

彼らと同じレベルにならなきゃダメだということなんです。

そのおかげで、なんとなくではありましたが、

あぁ、この場合はここを焦点にすればいいんだな、

あんまり余計なものを詰め込み過ぎてもダメなんだな、

といったことを覚えていきました。

実はこれは俳句の世界にも通じることで、

種田山頭火の自由律俳句も字が余るものもあれば、

逆に短いものもある。

大事なのは作品の体裁ではなく、

物事をどういう角度から見るかということですね。

それから棟方は、人を見れば

「化け物を観ろ。化け物を出せ」

と言いました。

要するに奇想天外なことをやれということでしょう。

棟方の絵は確かに化け物的なものが多いのですが、

その化け物をどうすれば版画に生かせるのか、

私は年中旅に出て石仏や道祖神を

写生してばかりの日々でした。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

3月 9th, 2013

待望久しき調味料「甘糀醤/あまこうじジャン」が、いよいよ登場しました。

すでに出ました塩麹の決定版「なごみしお麹」と対をなす「甘い麹」の出番を待っていたわけです。

実は内容がいわゆる「甘酒」、しかし、これは、れっきとした甘味調味料なのです。

単に、砂糖を加えて甘さを出すのではなく、

そこに、ビタミンB1、B2、B6、に葉酸、植物繊維、オリゴ糖、

システイン、アルギニン、グルタミンなどのアミノ酸、そして大量のブドウ糖、

これらの驚くべき栄養素や酵素・酵母・乳酸菌の発酵微生物が豊富に含まれて、

料理にふくよかで深い味わいのハーモニーを醸してくれます。

江戸時代、夏の季語となって、夏バテを癒す点滴にもなっていた訳です。

そんな歴史的にも意味のある、しかも今日までそのような使われ方をして来なかった

古くして新しい調味料のニューフェイスとして『甘糀醤/あまこうじジャン』は、

これから、なくてはならない台所の必需品となること請け合いです。

『甘糀醤/あまこうじジャン』

福岡自然農園の「ハッピーヒル」、羽場の糀、エリクサー水

220g ¥480

Posted by mahoroba,

in まほろば, 商品, 醸造醗酵, 食

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

![]()

藤本 猛夫(作家、詩人)

『致知』2013年4月号

特集「渾身満力」より

└─────────────────────────────────┘

……………………………………………………………………………………

藤本さんの実家は藺草(いぐさ)の専業農家。

日中は畑仕事にかかり切りになるご両親は、

ベッドから一人で起き上がることも、

車椅子に乗ることもできない

藤本さんの面倒を見ることができず、

七歳の時、断腸の思いで病院に預ける決断をした。

……………………………………………………………………………………

入院した日のことはいまでも忘れられません。

「帰りたい」って泣き叫ぶ私を残して、

父と母は看護師さんに促されて病室から去っていきました。

私は保育士さんに抱きかかえられて、

二人の寂しそうな後ろ姿を、窓からじっと見つめていました。

毎晩消灯を迎えると、両親のことが恋しくなるから、

「家に帰る」って泣き叫びましたね。

でもありがたいことに、病院のスタッフの方々が

私のことをとても温かく迎えてくれました。

他の患者仲間たちともたくさん遊んだり、

喧嘩をしたりしながら、深い関わりを持って

生活することができました。

だからこの病棟は私の家で、

一緒に暮らしている人たちは

家族のように思っているんです。

周囲の支えのおかげで、特に病気を

意識することもなかったんですが、

養護学校の小学部を卒業する少し前に、

呼吸する筋力が衰えて人工呼吸器を離せなくなり、

それまで休んだことのなかった学校を

二週間以上も休みました。

その時に、自分の人生は長くないんじゃないかなとか

思ったりして、初めて死というものを

見つめるようになったんですね。

毎週末には両親が自宅から車で一時間半もかけて

見舞いに来てくれていました。

体調がなかなか回復しなくて、

いらだちを募らせていた私は、

母がつくってきてくれたお弁当を

「食べたくない!」って

ベッドのテーブルから払いのけてしまいました。

母は「元気そうでよか」と言いながら、

床に散らばった好物のハンバーグとか

唐揚げを片づけてくれ、帰って行きました。

病室を出ていく母の背中を、

私はやりきれない思いで見送りました。

……………………………………………………………………………………

そんな藤本さんの心を癒やしてくれたのが詩歌だった。

藤本さんの通った病院に隣接する養護学校には、

詩歌を専門とする教師が在籍していた。

中学部の一年の時、「母」をテーマに

詩を書くことになりました。

私は、週末になる度に手づくりのお弁当を持って

見舞いに来てくれる母の優しい笑顔を思い浮かべながら、

こんな詩を綴りました。

……………………………………………………………………………………

藤本 猛夫(作家、詩人)

『致知』2013年4月号

特集「渾身満力」より

└─────────────────────────────────┘

……………………………………………………………………………………

藤本さんの実家は藺草(いぐさ)の専業農家。

日中は畑仕事にかかり切りになるご両親は、

ベッドから一人で起き上がることも、

車椅子に乗ることもできない

藤本さんの面倒を見ることができず、

七歳の時、断腸の思いで病院に預ける決断をした。

……………………………………………………………………………………

入院した日のことはいまでも忘れられません。

「帰りたい」って泣き叫ぶ私を残して、

父と母は看護師さんに促されて病室から去っていきました。

私は保育士さんに抱きかかえられて、

二人の寂しそうな後ろ姿を、窓からじっと見つめていました。

毎晩消灯を迎えると、両親のことが恋しくなるから、

「家に帰る」って泣き叫びましたね。

でもありがたいことに、病院のスタッフの方々が

私のことをとても温かく迎えてくれました。

他の患者仲間たちともたくさん遊んだり、

喧嘩をしたりしながら、深い関わりを持って

生活することができました。

だからこの病棟は私の家で、

一緒に暮らしている人たちは

家族のように思っているんです。

周囲の支えのおかげで、特に病気を

意識することもなかったんですが、

養護学校の小学部を卒業する少し前に、

呼吸する筋力が衰えて人工呼吸器を離せなくなり、

それまで休んだことのなかった学校を

二週間以上も休みました。

その時に、自分の人生は長くないんじゃないかなとか

思ったりして、初めて死というものを

見つめるようになったんですね。

毎週末には両親が自宅から車で一時間半もかけて

見舞いに来てくれていました。

体調がなかなか回復しなくて、

いらだちを募らせていた私は、

母がつくってきてくれたお弁当を

「食べたくない!」って

ベッドのテーブルから払いのけてしまいました。

母は「元気そうでよか」と言いながら、

床に散らばった好物のハンバーグとか

唐揚げを片づけてくれ、帰って行きました。

病室を出ていく母の背中を、

私はやりきれない思いで見送りました。

……………………………………………………………………………………

そんな藤本さんの心を癒やしてくれたのが詩歌だった。

藤本さんの通った病院に隣接する養護学校には、

詩歌を専門とする教師が在籍していた。

中学部の一年の時、「母」をテーマに

詩を書くことになりました。

私は、週末になる度に手づくりのお弁当を持って

見舞いに来てくれる母の優しい笑顔を思い浮かべながら、

こんな詩を綴りました。

……………………………………………………………………………………