6月 15th, 2013

清水 咲栄(90歳の郵便配達人)

『致知』2013年7月号

特集「歩歩是道場」より

![ea9cece21b3e910968ac630d43c90ca1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/06/ea9cece21b3e910968ac630d43c90ca11.jpg) └─────────────────────────────────┘

二十年にわたって雪国の郵便配達を続ける中で、

命の危険に直面することが何度かありました。

ある時、配達を終えて歩いていると、

突如としてゴォーッという地鳴りのような音が

聞こえてきました。

振り返ると、山の上から

物凄い量の雪が襲ってきたのです。

私は慌てて逃げましたが、

一瞬のうちに私の背中をかすめて

崖下へと流れ落ちていきました。

あと何秒か遅れていたら、

間違いなく雪崩に巻き込まれていたでしょう。

それだけではありません。

とてつもない暴風雪が吹き荒れていた時には、

どんなに踏ん張っても体が思うように動かず、

どんどん崖のほうへと流されていく。

そして崖まであと二メートルという寸前のところで

ピタッと風が弱まったということもありました。

郵便局の方からは

「吹雪の日は大変だから、

休んで次の日にすればいいのに」

とよく言われます。

しかし、そんなわけにはいきません。

どんなに凄い吹雪だろうと、

郵便が届くのを楽しみに

待っている人たちがいるのですから。

ある方がこう言いました。

「誰かの笑顔を、この山に住む人々に届け、

一緒に喜ぶこと。

誰かの悲しみを、この山に住む人々に伝え、

一緒に涙すること。

それがあなたの仕事」

ですから、今日までの二十年、

私は天候を理由に休んだことは一切ありません。

しかし、たったの一日だけ、

どうしても体が言うことを聞かず、

休んだことがありました。

それは一番下の娘が亡くなった日のことです。

そう、父ちゃんが亡くなった時、

奇跡的に一命を取り留めたあの子です。

彼女はあの交通事故の後、

結婚して幸せな家庭を築きましたが、

若くして乳がんを患ってしまったのです。

享年四十六でした。

やはり親としては自分の娘に先立たれるほど

切ないものはありません。

こうして振り返ると、人生というのは

いいことよりも悪いことのほうが多いものなのでしょう。

しかし、四季が巡ってくるように、

厳しい冬の後には必ず春が来ます。

人生という畑に涙の種を蒔けば、

その種がいつか喜びの花を咲かせてくれる。

だからこそ、人生は忍耐と努力に尽きる――。

それが九十年の人生を通して得られた実感です。

私がよく言っているのは

「ずくを出して頑張らねか」

ということ。

“ずく”とはこのあたりの方言で、

やる気という意味です。

人生、ずくを出さなければ何もできません。

苦労をともに乗り越えてきた父ちゃんを亡くし、

自分の娘にも先立たれてしまいましたが、

ずく一筋で生きてきたからこそ

いまの私があるのではないでしょうか。

└─────────────────────────────────┘

二十年にわたって雪国の郵便配達を続ける中で、

命の危険に直面することが何度かありました。

ある時、配達を終えて歩いていると、

突如としてゴォーッという地鳴りのような音が

聞こえてきました。

振り返ると、山の上から

物凄い量の雪が襲ってきたのです。

私は慌てて逃げましたが、

一瞬のうちに私の背中をかすめて

崖下へと流れ落ちていきました。

あと何秒か遅れていたら、

間違いなく雪崩に巻き込まれていたでしょう。

それだけではありません。

とてつもない暴風雪が吹き荒れていた時には、

どんなに踏ん張っても体が思うように動かず、

どんどん崖のほうへと流されていく。

そして崖まであと二メートルという寸前のところで

ピタッと風が弱まったということもありました。

郵便局の方からは

「吹雪の日は大変だから、

休んで次の日にすればいいのに」

とよく言われます。

しかし、そんなわけにはいきません。

どんなに凄い吹雪だろうと、

郵便が届くのを楽しみに

待っている人たちがいるのですから。

ある方がこう言いました。

「誰かの笑顔を、この山に住む人々に届け、

一緒に喜ぶこと。

誰かの悲しみを、この山に住む人々に伝え、

一緒に涙すること。

それがあなたの仕事」

ですから、今日までの二十年、

私は天候を理由に休んだことは一切ありません。

しかし、たったの一日だけ、

どうしても体が言うことを聞かず、

休んだことがありました。

それは一番下の娘が亡くなった日のことです。

そう、父ちゃんが亡くなった時、

奇跡的に一命を取り留めたあの子です。

彼女はあの交通事故の後、

結婚して幸せな家庭を築きましたが、

若くして乳がんを患ってしまったのです。

享年四十六でした。

やはり親としては自分の娘に先立たれるほど

切ないものはありません。

こうして振り返ると、人生というのは

いいことよりも悪いことのほうが多いものなのでしょう。

しかし、四季が巡ってくるように、

厳しい冬の後には必ず春が来ます。

人生という畑に涙の種を蒔けば、

その種がいつか喜びの花を咲かせてくれる。

だからこそ、人生は忍耐と努力に尽きる――。

それが九十年の人生を通して得られた実感です。

私がよく言っているのは

「ずくを出して頑張らねか」

ということ。

“ずく”とはこのあたりの方言で、

やる気という意味です。

人生、ずくを出さなければ何もできません。

苦労をともに乗り越えてきた父ちゃんを亡くし、

自分の娘にも先立たれてしまいましたが、

ずく一筋で生きてきたからこそ

いまの私があるのではないでしょうか。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

6月 14th, 2013

サン・スマイルさんからのお知らせです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サン・スマイル松浦智紀です。

(Bcc配信です)

平素誠にお世話になっております。

早速でございます。

無肥料自然栽培でリンゴの栽培に成功した

木村秋則氏がモデルの映画が現在

「奇跡のリンゴ」の全国ロードショー中です。

なんと現在第三位の興業だそうです!

木村秋則氏もテレビ露出が増えておりますが

本日の放映は必見です!

ぜひご覧頂けたら幸いです!

本日6月14日(金) 23時58分~24時58分 の放送内容

日本テレビ「NEWS ZERO」【木村秋則×村尾キャスター対談】

映画の宣伝だけでなく

無肥料自然栽培の突っ込んだ内容になるようです!

「無肥料」という言葉は放送禁止用語として扱われていましたが

どのように表現されるのか私個人的にもとても楽しみにしています!

※放送時間にご注意ください。

放送日、放送内容に変更がでる場合があります。また地域によって

放送日時がことなる場合があります。放送時間は地域版のTV番組表等で

ご確認ください。

http://www.ntv.co.jp/zero/

Posted by mahoroba,

in 農業

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

6月 13th, 2013

苅谷 夏子(大村はま記念国語教育の会事務局長)

『致知』2007年10月号

致知随想より

![515rW7h0hhL._SS500_[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/06/515rW7h0hhL._SS500_1.jpg) └─────────────────────────────────┘

「国語教育の神様」といわれた大村はまが

九十八歳で亡くなる四日前、あるシンポジウムのため、

インタビューを収録しました。

静かな迫力のある話しぶりでしたが、翌日、

「言いたかったことを一つ、言い落とした」

と電話がきました。

追加の収録をお願いしようか、

印刷物にして会場で配布してもらおうか、

いや、シンポジウムに出席して、

フロアから発言させてもらおう、とまで言います。

そこまでしなくても、と止めましたが、

大村の、仕事の細部にまでわたる本気は、

揺らぎませんでした。

けれども、その長い電話の最後に、

ふと気持ちが切り替わったように

「あんまりしつこすぎるのも良くないからやめにする」

と自分から言い、その三日後に突然、

あっけないような感じで世を去りました。

七十四歳で教職を終えてからも、

国語教育者として道を切り拓くのだという

覚悟と自負が大村にはあったのでしょう。

亡くなるその月まで

毎月何万円分という本を買って読み続け、

最後の最後まで前のめりな人でした。

死後、残された自室の机の上は、

まさしく現役の人のものでした。

* *

大村と出会ったのは、私が中学一年九月の転入時です。

当時六十三歳の大村は、明るい調子のあいさつで

授業を始めると、小さな藁半紙を配りました。

「夏休みの宿題はきょうが提出日でしたね。

少し遅れるという人もありますか。

この紙に提出状況や予定を簡単に書いて、

添えて出すように。

隣の人と相談したりしないで、

静かに、さっとやりましょう」

と言いました。

転入生だった私はどうしていいか分かりません。

尋ねに行こうかと考えましたが、

それをさせない雰囲気が大村にはありました。

結局、考えた末に

「私は転入生なので何も提出できません」

と藁半紙に書き、黙ってそれだけを出すことにしました。

二日ほど後のこと、まだよく名も知らない同級生が

「はま先生がね

“ああいうことを黙ってやり切るのは大きな力だ。

今度の転入生は力のある子だ”

って褒めてたよ」

と教えてくれたのです。

迷った末にとったあの行動を

「力」と評価してくれたのだと知った時、

あの先生についていこう、という気持ちに

なったのを覚えています。

大量の本や新聞・雑誌・パンフレットなど、

驚くほど多彩な教材を使った授業は

「大村単元学習」と呼ばれました。

一度も同じ授業を繰り返さなかったといわれています。

授業をリードするその姿は実に知的で、

具体的な知恵と技術に満ち、

生徒としてはついていかざるを得ないような

強い引力がありました。

特に印象に残っているのは、

「『私の履歴書』を読む」という単元です。

日本経済新聞の連載が本として五十巻ほど発刊され、

各自、違う人の自伝を担当し、

その人となりなどを発表する取り組みです。

その初回の授業で、

「これまでの自分の人生を振り返った文章を

書いてみましょう」と課題が出されました。

思い出しながら、題材をメモしていくと、

種になりそうなことはいくらでも出てきます。

ところが、いざ一つの文章にまとめようと

構成を考え出すと、これは大事なことだけれど

人には知られたくないとか、

これは実際以上に少し強調して書きたい、などと、

思いも寄らないようなややこしい気持ちが

自分の中に湧くのです。

事実としてそこにある自分のこれまでの日々を、

平坦な気持ちでは書けないことに戸惑いました。

そんな最中に大村が

「はい、そこまででやめましょう」

と作業を止めました。

「すべての出来事をあった通りに

そのまま書くわけではなさそうでしょう。

たくさんの事柄のなかから、

それを選び取る自分がいる。

実際にあったことでも、書かないこともある。

選び、捨てる、そこにこそ、

その人らしさが出てくるんじゃありませんか」

その一瞬、文字通り目から鱗が落ちました。

生まれて初めて「ものを書く」ということの本質が

垣間見えた瞬間でした。

そうか、表現するとはこういうことか。

文章も音楽も美術も、日常の言葉のやりとりさえ、

拾うことも捨てることも経た上での表現なのだ!

どこかから「ぐいっ」と音が聞こえるくらい、

ひとつ大人になったのだと、私は実感していました。

大村が単元学習をやり通した大きな理由の一つは、

心からの言葉が行き交う教室を

つくりたかったということだと思います。

ふつう、国語の授業中、教科書の文章を読むような時、

自分の心や頭を思わず深くのぞき込み、

気づいたことをぜひ発言したいと思うことなど、

めったにありません。

言わばお義理で読んで、お義理で質問に答えている

といった状況がほとんどです。

大村は、お義理で言葉を使うような場では、

言葉の力は本当には育たないのだということを

冷静に直視し、子どもたちが自分から立ち上がって

言葉と向き合う場をつくろうとしたのではないかと思います。

大村の言葉に

「子どもたちはどの子も、

あのことを言いたいと思って

トラの子のように

たいせつにしている考えを抱いている」

というものがあります。

大村は、本気で、一人ひとりの子と、

その子らの抱くトラの子一匹一匹を見ていてくれた。

そう思うと、ほんとうにありがたいような気持ちになります。

晩年の大村の手伝いをするようになって、

二人で本当にたくさんの話をしてきました。

それを思い出しながら、

『優劣のかなたに―大村はま60のことば』(筑摩書房)

を書きました。

大村が育ててくれた言葉の力を、

大村の仕事を伝えることに使っていければ嬉しいです。

なにか、収支が合う感じがします。

└─────────────────────────────────┘

「国語教育の神様」といわれた大村はまが

九十八歳で亡くなる四日前、あるシンポジウムのため、

インタビューを収録しました。

静かな迫力のある話しぶりでしたが、翌日、

「言いたかったことを一つ、言い落とした」

と電話がきました。

追加の収録をお願いしようか、

印刷物にして会場で配布してもらおうか、

いや、シンポジウムに出席して、

フロアから発言させてもらおう、とまで言います。

そこまでしなくても、と止めましたが、

大村の、仕事の細部にまでわたる本気は、

揺らぎませんでした。

けれども、その長い電話の最後に、

ふと気持ちが切り替わったように

「あんまりしつこすぎるのも良くないからやめにする」

と自分から言い、その三日後に突然、

あっけないような感じで世を去りました。

七十四歳で教職を終えてからも、

国語教育者として道を切り拓くのだという

覚悟と自負が大村にはあったのでしょう。

亡くなるその月まで

毎月何万円分という本を買って読み続け、

最後の最後まで前のめりな人でした。

死後、残された自室の机の上は、

まさしく現役の人のものでした。

* *

大村と出会ったのは、私が中学一年九月の転入時です。

当時六十三歳の大村は、明るい調子のあいさつで

授業を始めると、小さな藁半紙を配りました。

「夏休みの宿題はきょうが提出日でしたね。

少し遅れるという人もありますか。

この紙に提出状況や予定を簡単に書いて、

添えて出すように。

隣の人と相談したりしないで、

静かに、さっとやりましょう」

と言いました。

転入生だった私はどうしていいか分かりません。

尋ねに行こうかと考えましたが、

それをさせない雰囲気が大村にはありました。

結局、考えた末に

「私は転入生なので何も提出できません」

と藁半紙に書き、黙ってそれだけを出すことにしました。

二日ほど後のこと、まだよく名も知らない同級生が

「はま先生がね

“ああいうことを黙ってやり切るのは大きな力だ。

今度の転入生は力のある子だ”

って褒めてたよ」

と教えてくれたのです。

迷った末にとったあの行動を

「力」と評価してくれたのだと知った時、

あの先生についていこう、という気持ちに

なったのを覚えています。

大量の本や新聞・雑誌・パンフレットなど、

驚くほど多彩な教材を使った授業は

「大村単元学習」と呼ばれました。

一度も同じ授業を繰り返さなかったといわれています。

授業をリードするその姿は実に知的で、

具体的な知恵と技術に満ち、

生徒としてはついていかざるを得ないような

強い引力がありました。

特に印象に残っているのは、

「『私の履歴書』を読む」という単元です。

日本経済新聞の連載が本として五十巻ほど発刊され、

各自、違う人の自伝を担当し、

その人となりなどを発表する取り組みです。

その初回の授業で、

「これまでの自分の人生を振り返った文章を

書いてみましょう」と課題が出されました。

思い出しながら、題材をメモしていくと、

種になりそうなことはいくらでも出てきます。

ところが、いざ一つの文章にまとめようと

構成を考え出すと、これは大事なことだけれど

人には知られたくないとか、

これは実際以上に少し強調して書きたい、などと、

思いも寄らないようなややこしい気持ちが

自分の中に湧くのです。

事実としてそこにある自分のこれまでの日々を、

平坦な気持ちでは書けないことに戸惑いました。

そんな最中に大村が

「はい、そこまででやめましょう」

と作業を止めました。

「すべての出来事をあった通りに

そのまま書くわけではなさそうでしょう。

たくさんの事柄のなかから、

それを選び取る自分がいる。

実際にあったことでも、書かないこともある。

選び、捨てる、そこにこそ、

その人らしさが出てくるんじゃありませんか」

その一瞬、文字通り目から鱗が落ちました。

生まれて初めて「ものを書く」ということの本質が

垣間見えた瞬間でした。

そうか、表現するとはこういうことか。

文章も音楽も美術も、日常の言葉のやりとりさえ、

拾うことも捨てることも経た上での表現なのだ!

どこかから「ぐいっ」と音が聞こえるくらい、

ひとつ大人になったのだと、私は実感していました。

大村が単元学習をやり通した大きな理由の一つは、

心からの言葉が行き交う教室を

つくりたかったということだと思います。

ふつう、国語の授業中、教科書の文章を読むような時、

自分の心や頭を思わず深くのぞき込み、

気づいたことをぜひ発言したいと思うことなど、

めったにありません。

言わばお義理で読んで、お義理で質問に答えている

といった状況がほとんどです。

大村は、お義理で言葉を使うような場では、

言葉の力は本当には育たないのだということを

冷静に直視し、子どもたちが自分から立ち上がって

言葉と向き合う場をつくろうとしたのではないかと思います。

大村の言葉に

「子どもたちはどの子も、

あのことを言いたいと思って

トラの子のように

たいせつにしている考えを抱いている」

というものがあります。

大村は、本気で、一人ひとりの子と、

その子らの抱くトラの子一匹一匹を見ていてくれた。

そう思うと、ほんとうにありがたいような気持ちになります。

晩年の大村の手伝いをするようになって、

二人で本当にたくさんの話をしてきました。

それを思い出しながら、

『優劣のかなたに―大村はま60のことば』(筑摩書房)

を書きました。

大村が育ててくれた言葉の力を、

大村の仕事を伝えることに使っていければ嬉しいです。

なにか、収支が合う感じがします。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

6月 12th, 2013

田中 健一(東レインターナショナル元社長)

『致知』2013年7月号

連載第32回「二十代をどう生きるか」より

└─────────────────────────────────┘

新人の頃、伝票処理を行っていた時期がある。

営業の一線に配属された同期の仲間たちが、

華やかな商談話を自慢げに披露し合うのを

恨めしく思ったものだ。

そんなある時、私の伝票処理が遅れたために、

ある取引先への支払いが翌月回しに

なってしまったことがある。

すると、普段滅多にお目にかかれない

先方の重役が血相を変えて飛んできた。

上司は私の代わりに平謝りし、

特別な措置を取って支払いを済ませてくれた。

私の怠慢から生じたミスであったにもかかわらず、

その上司からは一言もお叱りが

なかったことが逆にひどく堪えた。

その失敗で私は、自分の仕事の重要性を初めて実感した。

その会社がこの支払いにどれだけ依存しており、

自分の仕事がそこにどれほどの影響を及ぼすのかということが、

これ以上ないくらいの形で理解できたのである。

以来、それまでただの紙切れにしか見えなかった伝票が、

まったく違って見えるようになった。

見方を変えれば、会社を取り巻く

あらゆる動向を教えてくれる

情報の宝庫であることに気づいたのだ。

私は、二度と同じ失敗を繰り返さないよう

仕事のやり方を工夫するとともに、

伝票処理を通じて様々な問題を発見し、

提案を重ねていった。

あの失敗がなければ、仕事の本当の面白さや、

やりがいというものに気づくことはできなかっただろう。

私は後の東レインターナショナル社長時代、

社の管理システムを世界標準と

なりつつあったSAP社のシステムに

全面移行する決断を下した。

その際、SAPのトップと直接打ち合わせを行い、

導入を成功に導くことができたのも、

新人時代にいきなり営業の一線に立つことなく、

最初はつまらないと思っていた伝票処理を通じて、

事業に伴う仕事の流れをつぶさに学んだからに他ならない。

もう一つ、私に目覚めるきっかけを与えてくださったのが、

二十代後半に仕えた十歳年上の課長であった。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

6月 11th, 2013

ひどくうすかった日本酒

さて、江戸時代の酒の総消費量がどう考えても多すぎる。まるで「酒の上に浮かんでいるよう」な按配(あんばい)だとか。醸造学の権威、東京農業大学教授の小泉武夫氏はご生家が酒蔵でして、江戸時代の資料どおりに酒づくりを再現してみた結果、あるところまでは、水で薄めても味が変わらない事を発見しました。

この頃は石造税といいまして、造った酒の量によって税をかける。それなら水分を少なくアルコール度の高い酒をつくり、あとで薄める方が得。すると樽廻船、問屋、小売と順番に薄まってゆく。このあたりはアウンの呼吸だったとか。消費者の手元に届く頃、アルコール濃度は四分の一にまで落ち、4ないし5%ほど。これ以上薄めるとさすがに分かったといいます。

日本酒の飲み比べの記録が残っていますが、とても信じられない量。しかし、これほどの薄さなら・・・いけるかも、といった按配なのでした。

「むらさめ」という酒は、持つと人を斬りたくて我慢ができなくなる妖刀の「ムラサメ」からで「切れ味がいいから」との説は嘘で、村に着く頃、醒めちゃう酒のこと。「むらさめの名のごとく、新川で多く居酒いたし候(そうらえ)ども、余、村へたどり着くまでに酔い心地ははや醒めたり」との記述があります。戦後はこういうのを「金魚酒」とよんだとか。中で金魚が泳げる酒、ということでしょう。

![sake08[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/06/sake081.jpg)

Posted by mahoroba,

in 歴史

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

6月 11th, 2013

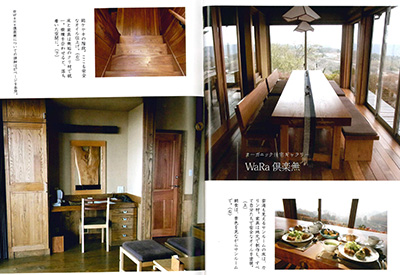

著者・中田重克氏から贈られて来た「いい家はオーガニックで建てる」。

「・・・有機だから心と体が癒される!

無垢材や漆喰などの天然資材と伝統工法に加え、

マイナスイオンを出す「S・O・Dリキッド」や木炭、

浄水器を活用して、より心身に負担をかけない

住まいを実現する。

一戸建ての新築やリフォームはもちろん、

賃貸マンションの一室からでも

応用できるのがうれしい」

と帯に、書かれている。

1、「オーガニック住宅」は人が自然に還る場所

2、住宅を「オーガニック」にする5つのポイント

3、「日本的有機生活」で、より健康で幸せになる

その2項の

① 天然素材を適材適所で用いる

② 内装にマイナスイオンを出す

③ 敷地に炭を埋めて「イヤシロチ」に変える

④ 「住まいの血流」である水を浄化する

⑤ 目に見えない電磁波による害から家族を守る

の④で、エリクサーが紹介されました。

河出書房新社 定価 ¥1.500(税別)

丸山アレルギークリニック丸山修寛院長監修。

Posted by mahoroba,

in 自然住宅

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

6月 9th, 2013

田中 暖人(たなか・あつと=テレビ断食の会会長)

『致知』2013年7月号

致知随想より

└─────────────────────────────────┘

ある調査によると、いまの子どもはテレビやゲーム、

インターネットなどの電子メディアに週平均で約三十時間、

多い子になると六十時間以上も浸っているといいます。

毎日報じられる学校現場での問題。

その中でも、子ども自身に関する問題の根っこにあるのは

家庭の崩壊です。

そして、家庭が崩壊する原因の根っこは

家族同士の会話の無さにあります。

そして、家族同士の会話を阻害しているのは

テレビをはじめとした電子メディアなのです。

私はこの程「テレビ断食の会」を立ち上げ、

日々の生活から電子メディアに浸る時間を減らし、

家族との有意義な時間を取り戻す運動を推進しています。

私たちを取り巻く電子メディアといえば

テレビ・ゲーム・携帯電話・パソコンなど幅広く、

テレビだけ断食しても仕方がないと思われるかもしれませんが、

「テレビを断食する」ということは、

テレビ以外の電子メディアとの関わりを減らすことにもつながってきます。

そもそもテレビ番組は視聴率を上げるために、

途中でチャンネルを変えさせないよう、

電源を切られないよう実に巧みに制作されています。

大人であってもついつい画面に吸い寄せられて、

いつの間にか時間が過ぎてしまいます。

自制心が育っていない子どもは

ずるずると長時間の視聴に及んでしまうのです。

学校では、テレビは計画的に約束を守って観ましょう

といった指導がよく為されます。

しかし、それは現実を知らないきれい事だと私は思います。

子どもにそういう自制心がほとんど期待できないことは、

自分自身の子ども時代を振り返っても、

我が子の様子を見ても明らかです。

子どもがいかにテレビ番組にコントロールされているかは、

観ている時の表情を見れば分かります。

口をぽかんと開け、魂を抜かれたような表情をしています。

途中で話しかけられたり、用事を頼まれたりしても

返事すらままならない状態です。

電子メディアがもたらすもう一つの大きな問題は、

子どもの脳へ与える影響です。

長時間テレビを観たりゲームをしたりしている子どもは

脳が休まっておらず、学習に集中できないため、

成績も振るいません。

電子メディアと関わる時間と学力との相関関係は明らかです。

さらに深刻な問題は、電子メディアと

長時間関わっていることによって、

主体的に時間を工夫して使うことを

考えなくなってしまうことです。

厳しい言い方をすれば、

「電子メディアに逃げ込む人間になってしまう」

ということです。

もし、電子メディアがなければ、子どもたちは外へ出て、

きょうだいや友達を探して遊ぶなり、

家の中であれば、絵を描いたり、物を作ってみたり、

本を読んだりして時間を過ごす工夫をします。

その過程で創造力や人間との関わり方が育っていくのです。

しかし、子どもが自由にテレビの電源を入れ、

自由にゲームができる環境にいるならば、

ついつい電子メディアに流れてしまうでしょう。

それは、電子メディアが「楽に楽しめる」からです。

自分で工夫することもなく、

与えられた娯楽番組やゲームに興じているだけでは、

創造力や人間と関わる力は培われません。

そういう力が育っていないと、

困難な場面に出くわした時、

簡単に折れてしまったり、

電子メディアの世界に逃げてしまったりするのです。

我われ人間は、大人でも子どもでも、

やらなければならないことを一つひとつ

やりとげながら毎日を過ごしています。

しかし、「楽に楽しめる」電子メディアの世界に向いてしまえば、

その時間は嫌なことから逃れられます。

そういった時間の過ごし方を子ども時代に続けていけば、

生きる力の根幹ともいえる創造力と積極的に

人間関係を築いていく力が育たないまま

大人になってしまうでしょう。

かくいう我が家も、かつてはテレビに翻弄されていました。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

6月 9th, 2013

中澤 宗幸(ヴァイオリン製作者・

財団法人Classic for Japan代表理事)

『致知』2013年7月号

致知随想より

![2013041123101063d[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/06/2013041123101063d1.jpg) 東日本大震災から一年が経った平成二十四年三月十一日。

岩手県陸前高田にある“奇跡の一本松”の下で、

一つのヴァイオリンが産声を上げました。

その鎮魂の音色が奏でられた時、

私はまるで自分の子供が産声を上げたように感じ、

思わず涙しました。

そしてその声が成長し、やがてしっかりした言葉を

出せるようになってほしいと心から祈りました。

津波の流木から作ったヴァイオリンを

世界中の演奏家がリレーして演奏する、

「千の音色でつなぐ絆プロジェクト」が

第一歩を踏み出した瞬間でした。

私は長年ヴァイオリンの製作・修復に携わってきた

一介の職人にすぎませんが、先の震災には大変な衝撃を受けました。

幼い頃から自然に親しんできた私は、

やはり人智では及ばないものが

この世にはあるのだという畏怖の念を改めて覚え、

大津波の映像を前に、ただ呆然としました。

そのような時、妻がテレビに映された瓦礫の山を見て、

涙ながらに訴えてきたのです。

「これは瓦礫の山じゃなくて、

そこに暮らしていた人たちの思い出の山じゃない?

柱や床板などの流木を使ってヴァイオリンが作れないかしら」

その妻の言葉と共に、私の脳裏に、

もう四十年も忘れていたギリシアのある

美しい詩が蘇ってきたのでした。

「山に立っていた時は木陰で人を憩わせ、

いまはヴァイオリンになって歌で人を憩わしている」

そうか、あの無残に積み上げられた瓦礫の山も、

かつては家屋の材料であり、

その家で起こったいろいろな出来事を知っている。

私もあの流木からヴァイオリンを作り、

再び人々を憩わせることができたなら……。

その想いは抑え難く、私はすぐに

岩手の陸前高田に向かったのでした。

悪路を二時間以上かけて迎えに来てくれた

知人の車から見えた景色――。

テレビ映像のように生易しいものではない、

現地ならではの異様な雰囲気に圧倒されました。

私は被災地を歩き回っては材木を拾い集め、

それを製材所へ運んだり、東京の工房へ送る手配をしたりしました。

瓦礫からヴァイオリンを製作した一番の目的は、

震災の記憶が人々から風化してしまわぬよう、

また、多くの人の思い出や歴史を刻んだ材料で

作られたこの楽器の音色が、

亡くなった方々への鎮魂と祈りとなってほしいということでした。

妻の言葉から生まれたこの取り組みは、

知人たちの助けと、世界中の音楽家から賛同を得て

「千の音色でつなぐ絆プロジェクト」として

一年後の演奏に結実することになりました。

このヴァイオリンの修復・再生活動の原点は、

私自身の幼少期の体験に根ざすものかもしれません。

※この続きは『致知』7月号(P89~90)をご覧ください。

東日本大震災から一年が経った平成二十四年三月十一日。

岩手県陸前高田にある“奇跡の一本松”の下で、

一つのヴァイオリンが産声を上げました。

その鎮魂の音色が奏でられた時、

私はまるで自分の子供が産声を上げたように感じ、

思わず涙しました。

そしてその声が成長し、やがてしっかりした言葉を

出せるようになってほしいと心から祈りました。

津波の流木から作ったヴァイオリンを

世界中の演奏家がリレーして演奏する、

「千の音色でつなぐ絆プロジェクト」が

第一歩を踏み出した瞬間でした。

私は長年ヴァイオリンの製作・修復に携わってきた

一介の職人にすぎませんが、先の震災には大変な衝撃を受けました。

幼い頃から自然に親しんできた私は、

やはり人智では及ばないものが

この世にはあるのだという畏怖の念を改めて覚え、

大津波の映像を前に、ただ呆然としました。

そのような時、妻がテレビに映された瓦礫の山を見て、

涙ながらに訴えてきたのです。

「これは瓦礫の山じゃなくて、

そこに暮らしていた人たちの思い出の山じゃない?

柱や床板などの流木を使ってヴァイオリンが作れないかしら」

その妻の言葉と共に、私の脳裏に、

もう四十年も忘れていたギリシアのある

美しい詩が蘇ってきたのでした。

「山に立っていた時は木陰で人を憩わせ、

いまはヴァイオリンになって歌で人を憩わしている」

そうか、あの無残に積み上げられた瓦礫の山も、

かつては家屋の材料であり、

その家で起こったいろいろな出来事を知っている。

私もあの流木からヴァイオリンを作り、

再び人々を憩わせることができたなら……。

その想いは抑え難く、私はすぐに

岩手の陸前高田に向かったのでした。

悪路を二時間以上かけて迎えに来てくれた

知人の車から見えた景色――。

テレビ映像のように生易しいものではない、

現地ならではの異様な雰囲気に圧倒されました。

私は被災地を歩き回っては材木を拾い集め、

それを製材所へ運んだり、東京の工房へ送る手配をしたりしました。

瓦礫からヴァイオリンを製作した一番の目的は、

震災の記憶が人々から風化してしまわぬよう、

また、多くの人の思い出や歴史を刻んだ材料で

作られたこの楽器の音色が、

亡くなった方々への鎮魂と祈りとなってほしいということでした。

妻の言葉から生まれたこの取り組みは、

知人たちの助けと、世界中の音楽家から賛同を得て

「千の音色でつなぐ絆プロジェクト」として

一年後の演奏に結実することになりました。

このヴァイオリンの修復・再生活動の原点は、

私自身の幼少期の体験に根ざすものかもしれません。

※この続きは『致知』7月号(P89~90)をご覧ください。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

6月 9th, 2013

ある高校で夏休みに水泳大会が開かれた。

種目にクラス対抗リレーがあり、

各クラスから選ばれた代表が出場した。

その中に小児マヒで足が足が不自由なA子さんの姿があった。

からかい半分で選ばれたのである。

だが、A子さんはクラス代表の役を降りず、

水泳大会に出場し、懸命に自分のコースを泳いだ。

その泳ぎ方がぎこちないと、

プールサイドの生徒たちは笑い、野次った。

その時、背広姿のままプールに飛び込んだ人がいた。

校長先生である。

校長先生は懸命に泳ぐA子さんのそばで、

「頑張れ」 「頑張れ」と声援を送った。

その姿にいつしか、生徒たちも粛然となった。

(ポケット名言集 小さな人生論より)

★★★★

以上の話は、「ポケット名言集 小さな人生論」に掲載されている

感動実話です。

http://www.chichi.co.jp/book/p_cj2_index.html

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

6月 8th, 2013

若い頃、京都洛北の車も入らない山奥に、

日向美則師の京都修道院というところを訪ねたことがあった。

高潔な思想哲学を持つ静かな人格者で知る人は少なかった。

それから随分経って、ほとんど忘れていたところ、

今日、先日来店された「ラヴィアン ヨガ」を実践されている二川三七子さんが、

『マザーノートと念仏と法話会』なるチラシを持ってこられた。

その中に、お坊さんで佐々木品愚なる方が、

その日向師に多大なる影響を受けられたとあった。

これも何かのご縁かと感じたのだ。

感じられる方は、参加されるのも勉強になるかと思います。

Posted by mahoroba,

in イベント

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

└─────────────────────────────────┘ 二十年にわたって雪国の郵便配達を続ける中で、 命の危険に直面することが何度かありました。 ある時、配達を終えて歩いていると、 突如としてゴォーッという地鳴りのような音が 聞こえてきました。 振り返ると、山の上から 物凄い量の雪が襲ってきたのです。 私は慌てて逃げましたが、 一瞬のうちに私の背中をかすめて 崖下へと流れ落ちていきました。 あと何秒か遅れていたら、 間違いなく雪崩に巻き込まれていたでしょう。 それだけではありません。 とてつもない暴風雪が吹き荒れていた時には、 どんなに踏ん張っても体が思うように動かず、 どんどん崖のほうへと流されていく。 そして崖まであと二メートルという寸前のところで ピタッと風が弱まったということもありました。 郵便局の方からは 「吹雪の日は大変だから、 休んで次の日にすればいいのに」 とよく言われます。 しかし、そんなわけにはいきません。 どんなに凄い吹雪だろうと、 郵便が届くのを楽しみに 待っている人たちがいるのですから。 ある方がこう言いました。 「誰かの笑顔を、この山に住む人々に届け、 一緒に喜ぶこと。 誰かの悲しみを、この山に住む人々に伝え、 一緒に涙すること。 それがあなたの仕事」 ですから、今日までの二十年、 私は天候を理由に休んだことは一切ありません。 しかし、たったの一日だけ、 どうしても体が言うことを聞かず、 休んだことがありました。 それは一番下の娘が亡くなった日のことです。 そう、父ちゃんが亡くなった時、 奇跡的に一命を取り留めたあの子です。 彼女はあの交通事故の後、 結婚して幸せな家庭を築きましたが、 若くして乳がんを患ってしまったのです。 享年四十六でした。 やはり親としては自分の娘に先立たれるほど 切ないものはありません。 こうして振り返ると、人生というのは いいことよりも悪いことのほうが多いものなのでしょう。 しかし、四季が巡ってくるように、 厳しい冬の後には必ず春が来ます。 人生という畑に涙の種を蒔けば、 その種がいつか喜びの花を咲かせてくれる。 だからこそ、人生は忍耐と努力に尽きる――。 それが九十年の人生を通して得られた実感です。 私がよく言っているのは 「ずくを出して頑張らねか」 ということ。 “ずく”とはこのあたりの方言で、 やる気という意味です。 人生、ずくを出さなければ何もできません。 苦労をともに乗り越えてきた父ちゃんを亡くし、 自分の娘にも先立たれてしまいましたが、 ずく一筋で生きてきたからこそ いまの私があるのではないでしょうか。

![515rW7h0hhL._SS500_[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/06/515rW7h0hhL._SS500_1.jpg) └─────────────────────────────────┘

「国語教育の神様」といわれた大村はまが

九十八歳で亡くなる四日前、あるシンポジウムのため、

インタビューを収録しました。

静かな迫力のある話しぶりでしたが、翌日、

「言いたかったことを一つ、言い落とした」

と電話がきました。

追加の収録をお願いしようか、

印刷物にして会場で配布してもらおうか、

いや、シンポジウムに出席して、

フロアから発言させてもらおう、とまで言います。

そこまでしなくても、と止めましたが、

大村の、仕事の細部にまでわたる本気は、

揺らぎませんでした。

けれども、その長い電話の最後に、

ふと気持ちが切り替わったように

「あんまりしつこすぎるのも良くないからやめにする」

と自分から言い、その三日後に突然、

あっけないような感じで世を去りました。

七十四歳で教職を終えてからも、

国語教育者として道を切り拓くのだという

覚悟と自負が大村にはあったのでしょう。

亡くなるその月まで

毎月何万円分という本を買って読み続け、

最後の最後まで前のめりな人でした。

死後、残された自室の机の上は、

まさしく現役の人のものでした。

* *

大村と出会ったのは、私が中学一年九月の転入時です。

当時六十三歳の大村は、明るい調子のあいさつで

授業を始めると、小さな藁半紙を配りました。

「夏休みの宿題はきょうが提出日でしたね。

少し遅れるという人もありますか。

この紙に提出状況や予定を簡単に書いて、

添えて出すように。

隣の人と相談したりしないで、

静かに、さっとやりましょう」

と言いました。

転入生だった私はどうしていいか分かりません。

尋ねに行こうかと考えましたが、

それをさせない雰囲気が大村にはありました。

結局、考えた末に

「私は転入生なので何も提出できません」

と藁半紙に書き、黙ってそれだけを出すことにしました。

二日ほど後のこと、まだよく名も知らない同級生が

「はま先生がね

“ああいうことを黙ってやり切るのは大きな力だ。

今度の転入生は力のある子だ”

って褒めてたよ」

と教えてくれたのです。

迷った末にとったあの行動を

「力」と評価してくれたのだと知った時、

あの先生についていこう、という気持ちに

なったのを覚えています。

大量の本や新聞・雑誌・パンフレットなど、

驚くほど多彩な教材を使った授業は

「大村単元学習」と呼ばれました。

一度も同じ授業を繰り返さなかったといわれています。

授業をリードするその姿は実に知的で、

具体的な知恵と技術に満ち、

生徒としてはついていかざるを得ないような

強い引力がありました。

特に印象に残っているのは、

「『私の履歴書』を読む」という単元です。

日本経済新聞の連載が本として五十巻ほど発刊され、

各自、違う人の自伝を担当し、

その人となりなどを発表する取り組みです。

その初回の授業で、

「これまでの自分の人生を振り返った文章を

書いてみましょう」と課題が出されました。

思い出しながら、題材をメモしていくと、

種になりそうなことはいくらでも出てきます。

ところが、いざ一つの文章にまとめようと

構成を考え出すと、これは大事なことだけれど

人には知られたくないとか、

これは実際以上に少し強調して書きたい、などと、

思いも寄らないようなややこしい気持ちが

自分の中に湧くのです。

事実としてそこにある自分のこれまでの日々を、

平坦な気持ちでは書けないことに戸惑いました。

そんな最中に大村が

「はい、そこまででやめましょう」

と作業を止めました。

「すべての出来事をあった通りに

そのまま書くわけではなさそうでしょう。

たくさんの事柄のなかから、

それを選び取る自分がいる。

実際にあったことでも、書かないこともある。

選び、捨てる、そこにこそ、

その人らしさが出てくるんじゃありませんか」

その一瞬、文字通り目から鱗が落ちました。

生まれて初めて「ものを書く」ということの本質が

垣間見えた瞬間でした。

そうか、表現するとはこういうことか。

文章も音楽も美術も、日常の言葉のやりとりさえ、

拾うことも捨てることも経た上での表現なのだ!

どこかから「ぐいっ」と音が聞こえるくらい、

ひとつ大人になったのだと、私は実感していました。

大村が単元学習をやり通した大きな理由の一つは、

心からの言葉が行き交う教室を

つくりたかったということだと思います。

ふつう、国語の授業中、教科書の文章を読むような時、

自分の心や頭を思わず深くのぞき込み、

気づいたことをぜひ発言したいと思うことなど、

めったにありません。

言わばお義理で読んで、お義理で質問に答えている

といった状況がほとんどです。

大村は、お義理で言葉を使うような場では、

言葉の力は本当には育たないのだということを

冷静に直視し、子どもたちが自分から立ち上がって

言葉と向き合う場をつくろうとしたのではないかと思います。

大村の言葉に

「子どもたちはどの子も、

あのことを言いたいと思って

トラの子のように

たいせつにしている考えを抱いている」

というものがあります。

大村は、本気で、一人ひとりの子と、

その子らの抱くトラの子一匹一匹を見ていてくれた。

そう思うと、ほんとうにありがたいような気持ちになります。

晩年の大村の手伝いをするようになって、

二人で本当にたくさんの話をしてきました。

それを思い出しながら、

『優劣のかなたに―大村はま60のことば』(筑摩書房)

を書きました。

大村が育ててくれた言葉の力を、

大村の仕事を伝えることに使っていければ嬉しいです。

なにか、収支が合う感じがします。

└─────────────────────────────────┘

「国語教育の神様」といわれた大村はまが

九十八歳で亡くなる四日前、あるシンポジウムのため、

インタビューを収録しました。

静かな迫力のある話しぶりでしたが、翌日、

「言いたかったことを一つ、言い落とした」

と電話がきました。

追加の収録をお願いしようか、

印刷物にして会場で配布してもらおうか、

いや、シンポジウムに出席して、

フロアから発言させてもらおう、とまで言います。

そこまでしなくても、と止めましたが、

大村の、仕事の細部にまでわたる本気は、

揺らぎませんでした。

けれども、その長い電話の最後に、

ふと気持ちが切り替わったように

「あんまりしつこすぎるのも良くないからやめにする」

と自分から言い、その三日後に突然、

あっけないような感じで世を去りました。

七十四歳で教職を終えてからも、

国語教育者として道を切り拓くのだという

覚悟と自負が大村にはあったのでしょう。

亡くなるその月まで

毎月何万円分という本を買って読み続け、

最後の最後まで前のめりな人でした。

死後、残された自室の机の上は、

まさしく現役の人のものでした。

* *

大村と出会ったのは、私が中学一年九月の転入時です。

当時六十三歳の大村は、明るい調子のあいさつで

授業を始めると、小さな藁半紙を配りました。

「夏休みの宿題はきょうが提出日でしたね。

少し遅れるという人もありますか。

この紙に提出状況や予定を簡単に書いて、

添えて出すように。

隣の人と相談したりしないで、

静かに、さっとやりましょう」

と言いました。

転入生だった私はどうしていいか分かりません。

尋ねに行こうかと考えましたが、

それをさせない雰囲気が大村にはありました。

結局、考えた末に

「私は転入生なので何も提出できません」

と藁半紙に書き、黙ってそれだけを出すことにしました。

二日ほど後のこと、まだよく名も知らない同級生が

「はま先生がね

“ああいうことを黙ってやり切るのは大きな力だ。

今度の転入生は力のある子だ”

って褒めてたよ」

と教えてくれたのです。

迷った末にとったあの行動を

「力」と評価してくれたのだと知った時、

あの先生についていこう、という気持ちに

なったのを覚えています。

大量の本や新聞・雑誌・パンフレットなど、

驚くほど多彩な教材を使った授業は

「大村単元学習」と呼ばれました。

一度も同じ授業を繰り返さなかったといわれています。

授業をリードするその姿は実に知的で、

具体的な知恵と技術に満ち、

生徒としてはついていかざるを得ないような

強い引力がありました。

特に印象に残っているのは、

「『私の履歴書』を読む」という単元です。

日本経済新聞の連載が本として五十巻ほど発刊され、

各自、違う人の自伝を担当し、

その人となりなどを発表する取り組みです。

その初回の授業で、

「これまでの自分の人生を振り返った文章を

書いてみましょう」と課題が出されました。

思い出しながら、題材をメモしていくと、

種になりそうなことはいくらでも出てきます。

ところが、いざ一つの文章にまとめようと

構成を考え出すと、これは大事なことだけれど

人には知られたくないとか、

これは実際以上に少し強調して書きたい、などと、

思いも寄らないようなややこしい気持ちが

自分の中に湧くのです。

事実としてそこにある自分のこれまでの日々を、

平坦な気持ちでは書けないことに戸惑いました。

そんな最中に大村が

「はい、そこまででやめましょう」

と作業を止めました。

「すべての出来事をあった通りに

そのまま書くわけではなさそうでしょう。

たくさんの事柄のなかから、

それを選び取る自分がいる。

実際にあったことでも、書かないこともある。

選び、捨てる、そこにこそ、

その人らしさが出てくるんじゃありませんか」

その一瞬、文字通り目から鱗が落ちました。

生まれて初めて「ものを書く」ということの本質が

垣間見えた瞬間でした。

そうか、表現するとはこういうことか。

文章も音楽も美術も、日常の言葉のやりとりさえ、

拾うことも捨てることも経た上での表現なのだ!

どこかから「ぐいっ」と音が聞こえるくらい、

ひとつ大人になったのだと、私は実感していました。

大村が単元学習をやり通した大きな理由の一つは、

心からの言葉が行き交う教室を

つくりたかったということだと思います。

ふつう、国語の授業中、教科書の文章を読むような時、

自分の心や頭を思わず深くのぞき込み、

気づいたことをぜひ発言したいと思うことなど、

めったにありません。

言わばお義理で読んで、お義理で質問に答えている

といった状況がほとんどです。

大村は、お義理で言葉を使うような場では、

言葉の力は本当には育たないのだということを

冷静に直視し、子どもたちが自分から立ち上がって

言葉と向き合う場をつくろうとしたのではないかと思います。

大村の言葉に

「子どもたちはどの子も、

あのことを言いたいと思って

トラの子のように

たいせつにしている考えを抱いている」

というものがあります。

大村は、本気で、一人ひとりの子と、

その子らの抱くトラの子一匹一匹を見ていてくれた。

そう思うと、ほんとうにありがたいような気持ちになります。

晩年の大村の手伝いをするようになって、

二人で本当にたくさんの話をしてきました。

それを思い出しながら、

『優劣のかなたに―大村はま60のことば』(筑摩書房)

を書きました。

大村が育ててくれた言葉の力を、

大村の仕事を伝えることに使っていければ嬉しいです。

なにか、収支が合う感じがします。

![sake08[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/06/sake081.jpg)

![2013041123101063d[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/06/2013041123101063d1.jpg) 東日本大震災から一年が経った平成二十四年三月十一日。

岩手県陸前高田にある“奇跡の一本松”の下で、

一つのヴァイオリンが産声を上げました。

その鎮魂の音色が奏でられた時、

私はまるで自分の子供が産声を上げたように感じ、

思わず涙しました。

そしてその声が成長し、やがてしっかりした言葉を

出せるようになってほしいと心から祈りました。

津波の流木から作ったヴァイオリンを

世界中の演奏家がリレーして演奏する、

「千の音色でつなぐ絆プロジェクト」が

第一歩を踏み出した瞬間でした。

私は長年ヴァイオリンの製作・修復に携わってきた

一介の職人にすぎませんが、先の震災には大変な衝撃を受けました。

幼い頃から自然に親しんできた私は、

やはり人智では及ばないものが

この世にはあるのだという畏怖の念を改めて覚え、

大津波の映像を前に、ただ呆然としました。

そのような時、妻がテレビに映された瓦礫の山を見て、

涙ながらに訴えてきたのです。

「これは瓦礫の山じゃなくて、

そこに暮らしていた人たちの思い出の山じゃない?

柱や床板などの流木を使ってヴァイオリンが作れないかしら」

その妻の言葉と共に、私の脳裏に、

もう四十年も忘れていたギリシアのある

美しい詩が蘇ってきたのでした。

「山に立っていた時は木陰で人を憩わせ、

いまはヴァイオリンになって歌で人を憩わしている」

そうか、あの無残に積み上げられた瓦礫の山も、

かつては家屋の材料であり、

その家で起こったいろいろな出来事を知っている。

私もあの流木からヴァイオリンを作り、

再び人々を憩わせることができたなら……。

その想いは抑え難く、私はすぐに

岩手の陸前高田に向かったのでした。

悪路を二時間以上かけて迎えに来てくれた

知人の車から見えた景色――。

テレビ映像のように生易しいものではない、

現地ならではの異様な雰囲気に圧倒されました。

私は被災地を歩き回っては材木を拾い集め、

それを製材所へ運んだり、東京の工房へ送る手配をしたりしました。

瓦礫からヴァイオリンを製作した一番の目的は、

震災の記憶が人々から風化してしまわぬよう、

また、多くの人の思い出や歴史を刻んだ材料で

作られたこの楽器の音色が、

亡くなった方々への鎮魂と祈りとなってほしいということでした。

妻の言葉から生まれたこの取り組みは、

知人たちの助けと、世界中の音楽家から賛同を得て

「千の音色でつなぐ絆プロジェクト」として

一年後の演奏に結実することになりました。

このヴァイオリンの修復・再生活動の原点は、

私自身の幼少期の体験に根ざすものかもしれません。

※この続きは『致知』7月号(P89~90)をご覧ください。

東日本大震災から一年が経った平成二十四年三月十一日。

岩手県陸前高田にある“奇跡の一本松”の下で、

一つのヴァイオリンが産声を上げました。

その鎮魂の音色が奏でられた時、

私はまるで自分の子供が産声を上げたように感じ、

思わず涙しました。

そしてその声が成長し、やがてしっかりした言葉を

出せるようになってほしいと心から祈りました。

津波の流木から作ったヴァイオリンを

世界中の演奏家がリレーして演奏する、

「千の音色でつなぐ絆プロジェクト」が

第一歩を踏み出した瞬間でした。

私は長年ヴァイオリンの製作・修復に携わってきた

一介の職人にすぎませんが、先の震災には大変な衝撃を受けました。

幼い頃から自然に親しんできた私は、

やはり人智では及ばないものが

この世にはあるのだという畏怖の念を改めて覚え、

大津波の映像を前に、ただ呆然としました。

そのような時、妻がテレビに映された瓦礫の山を見て、

涙ながらに訴えてきたのです。

「これは瓦礫の山じゃなくて、

そこに暮らしていた人たちの思い出の山じゃない?

柱や床板などの流木を使ってヴァイオリンが作れないかしら」

その妻の言葉と共に、私の脳裏に、

もう四十年も忘れていたギリシアのある

美しい詩が蘇ってきたのでした。

「山に立っていた時は木陰で人を憩わせ、

いまはヴァイオリンになって歌で人を憩わしている」

そうか、あの無残に積み上げられた瓦礫の山も、

かつては家屋の材料であり、

その家で起こったいろいろな出来事を知っている。

私もあの流木からヴァイオリンを作り、

再び人々を憩わせることができたなら……。

その想いは抑え難く、私はすぐに

岩手の陸前高田に向かったのでした。

悪路を二時間以上かけて迎えに来てくれた

知人の車から見えた景色――。

テレビ映像のように生易しいものではない、

現地ならではの異様な雰囲気に圧倒されました。

私は被災地を歩き回っては材木を拾い集め、

それを製材所へ運んだり、東京の工房へ送る手配をしたりしました。

瓦礫からヴァイオリンを製作した一番の目的は、

震災の記憶が人々から風化してしまわぬよう、

また、多くの人の思い出や歴史を刻んだ材料で

作られたこの楽器の音色が、

亡くなった方々への鎮魂と祈りとなってほしいということでした。

妻の言葉から生まれたこの取り組みは、

知人たちの助けと、世界中の音楽家から賛同を得て

「千の音色でつなぐ絆プロジェクト」として

一年後の演奏に結実することになりました。

このヴァイオリンの修復・再生活動の原点は、

私自身の幼少期の体験に根ざすものかもしれません。

※この続きは『致知』7月号(P89~90)をご覧ください。