| たのしみは草のいほりの筵(むしろ)敷(しき)ひとりこゝろを靜めをるとき

たのしみはすびつのもとにうち倒れゆすり起(おこ)すも知らで寝し時

たのしみは珍しき書(ふみ)人にかり始め一ひらひろげたる時

たのしみは紙をひろげてとる筆の思ひの外に能くかけし時

たのしみは百日(ももか)ひねれど成らぬ歌のふとおもしろく出(いで)きぬる時

たのしみは妻子(めこ)むつまじくうちつどひ頭(かしら)ならべて物をくふ時

たのしみは物をかゝせて善き價惜(をし)みげもなく人のくれし時

たのしみは空暖(あたた)かにうち晴(はれ)し春秋の日に出でありく時

たのしみは朝おきいでゝ昨日まで無(なか)りし花の咲ける見る時

たのしみは心にうかぶはかなごと思ひつゞけて煙草(たばこ)すふとき

たのしみは意(こころ)にかなふ山水のあたりしづかに見てありくとき

たのしみは尋常(よのつね)ならぬ書(ふみ)に畫(ゑ)にうちひろげつゝ見もてゆく時

たのしみは常に見なれぬ鳥の來て軒遠からぬ樹に鳴(なき)しとき

たのしみはあき米櫃に米いでき今一月はよしといふとき

たのしみは物識人(ものしりびと)に稀にあひて古(いに)しへ今を語りあふとき

たのしみは門(かど)賣りありく魚買(かひ)て煮(に)る鐺(なべ)の香を鼻に嗅ぐ時

たのしみはまれに魚煮て兒等(こら)皆がうましうましといひて食ふ時

たのしみはそゞろ讀(よみ)ゆく書(ふみ)の中に我とひとしき人をみし時

たのしみは雪ふるよさり酒の糟あぶりて食(くひ)て火にあたる時

たのしみは書よみ倦(うめ)るをりしもあれ聲知る人の門たゝく時

たのしみは世に解(とき)がたくする書の心をひとりさとり得し時

たのしみは錢なくなりてわびをるに人の來(きた)りて錢くれし時

たのしみは炭さしすてゝおきし火の紅(あか)くなりきて湯の煮(にゆ)る時

たのしみは心をおかぬ友どちと笑ひかたりて腹をよるとき

たのしみは晝寝せしまに庭ぬらしふりたる雨をさめてしる時

たのしみは晝寝目ざむる枕べにことことと湯の煮(にえ)てある時

たのしみは湯わかしわかし埋火(うづみび)を中にさし置(おき)て人とかたる時

たのしみはとぼしきまゝに人集め酒飲め物を食へといふ時

たのしみは客人(まらうど)えたる折しもあれ瓢(ひさご)に酒のありあへる時

たのしみは家内(やうち)五人(いつたり)五たりが風だにひかでありあへる時

たのしみは機(はた)おりたてゝ新しきころもを縫(ぬひ)て妻が着する時

たのしみは三人の兒どもすくすくと大きくなれる姿みる時

たのしみは人も訪ひこず事もなく心をいれて書(ふみ)を見る時

たのしみは明日物くるといふ占(うら)を咲くともし火の花にみる時

たのしみはたのむをよびて門(かど)あけて物もて來つる使(つかひ)えし時

たのしみは木芽(きのめ)煮(にや)して大きなる饅頭(まんぢゆう)を一つほゝばりしとき

たのしみはつねに好める燒豆腐うまく煮(に)たてゝ食(くは)せけるとき

たのしみは小豆の飯の冷(ひえ)たるを茶漬(ちやづけ)てふ物になしてくふ時

たのしみはいやなる人の來たりしが長くもをらでかへりけるとき

たのしみは田づらに行(ゆき)しわらは等が耒(すき)鍬(くは)とりて歸りくる時

たのしみは衾(ふすま)かづきて物がたりいひをるうちに寝入(ねいり)たるとき

たのしみはわらは墨するかたはらに筆の運びを思ひをる時

たのしみは好き筆をえて先(まづ)水にひたしねぶりて試(こころみ)るとき

たのしみは庭にうゑたる春秋の花のさかりにあへる時々

たのしみはほしかりし物錢ぶくろうちかたぶけてかひえたるとき

たのしみは神の御國の民として神の敎(をしへ)をふかくおもふとき

たのしみは戎夷(えみし)よろこぶ世の中に皇國(みくに)忘れぬ人を見るとき

たのしみは鈴屋大人(すすのやうし)の後(のち)に生れその御諭(みさとし)をうくる思ふ時

たのしみは數ある書(ふみ)を辛くしてうつし竟(をへ)つゝとぢて見るとき

たのしみは野寺山里日をくらしやどれといはれやどりけるとき

たのしみは野山のさとに人遇(あひ)て我を見しりてあるじするとき

たのしみはふと見てほしくおもふ物辛くはかりて手にいれしとき

|

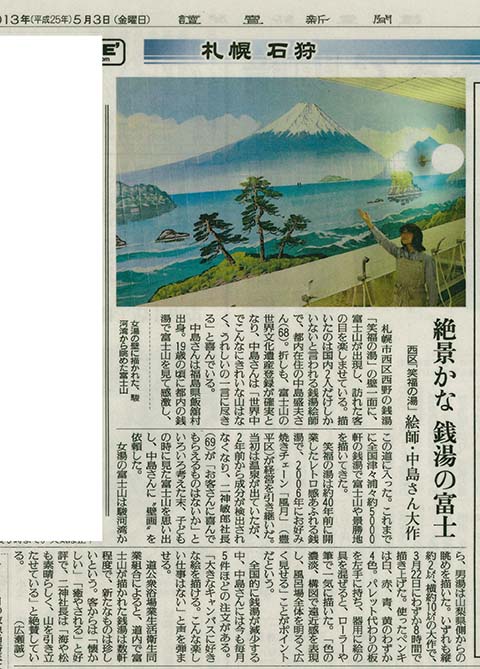

![image12[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/07/image121.gif) 私は昭和二十年、終戦の一か月前に

満州国新京市(現在の中国長春市)で生まれました。

終戦後、父が捕虜収容所に送られたため、

母は数多くの死体が横たわる中、

一人で幼い二人の兄の手を引き、

生まれたばかりの私をリュックの中に隠して、

命からがら引き揚げ船に乗り込んだといいます。

当然私にその時の記憶があるわけではありませんが、

ほどけかけたリュックの隙間から見えた北極星と、

引き揚げの異様な空気はなぜか鮮明に覚えています。

壮絶な引き揚げで衰弱した母は、帰国後病の床に臥しました。

死病と恐れられた肺結核でしたから、

子どもたちは近寄ることを許されません。

事情のわからない私は、

ただただ母の温かい愛情が欲しくて、

窓越しに母の様子を見ていました。

幼稚園から帰った私に「咲子、おいで」と言って、

木綿の布団をそっと開けてくれる母の姿を

どれだけ夢見たでしょうか。

病との闘いに奇跡的に打ち勝った母は、

やがてその壮絶な引き揚げ体験記

『流れる星は生きている』を書き上げ、

作家藤原ていとして一歩を踏み出しました。

だがそこにいたのは私がずっと待ち続けてきた

温かくて優しい母ではありませんでした。

幼子三人の命を失うことなく

引き揚げという苦境を乗り越え、

成功者として社会から讃えられる母だったのです。

私は兄たちよりずっと厳しく育てられました。

少しでも甘えようものなら

「あんなに苦労して連れて帰ったのに、

いつまでもわがまま言うんじゃないの」

という言葉が返ってきました。

私は昭和二十年、終戦の一か月前に

満州国新京市(現在の中国長春市)で生まれました。

終戦後、父が捕虜収容所に送られたため、

母は数多くの死体が横たわる中、

一人で幼い二人の兄の手を引き、

生まれたばかりの私をリュックの中に隠して、

命からがら引き揚げ船に乗り込んだといいます。

当然私にその時の記憶があるわけではありませんが、

ほどけかけたリュックの隙間から見えた北極星と、

引き揚げの異様な空気はなぜか鮮明に覚えています。

壮絶な引き揚げで衰弱した母は、帰国後病の床に臥しました。

死病と恐れられた肺結核でしたから、

子どもたちは近寄ることを許されません。

事情のわからない私は、

ただただ母の温かい愛情が欲しくて、

窓越しに母の様子を見ていました。

幼稚園から帰った私に「咲子、おいで」と言って、

木綿の布団をそっと開けてくれる母の姿を

どれだけ夢見たでしょうか。

病との闘いに奇跡的に打ち勝った母は、

やがてその壮絶な引き揚げ体験記

『流れる星は生きている』を書き上げ、

作家藤原ていとして一歩を踏み出しました。

だがそこにいたのは私がずっと待ち続けてきた

温かくて優しい母ではありませんでした。

幼子三人の命を失うことなく

引き揚げという苦境を乗り越え、

成功者として社会から讃えられる母だったのです。

私は兄たちよりずっと厳しく育てられました。

少しでも甘えようものなら

「あんなに苦労して連れて帰ったのに、

いつまでもわがまま言うんじゃないの」

という言葉が返ってきました。

お母さん、どうしてそんなに怒るの、私が嫌いなの?

引き揚げ時の栄養失調で多少の言葉の遅れがあり、

友達とうまく話すこともできず、

学力でも兄たちに追いつけない私は、

いつの間にかすべてに自信を失っていました。

と同時に、私が生まれたことが母には

不満だったのではないかと、

様々な憶測が頭の中をよぎるようになりました。

子どもの頃の私の楽しみは何よりも読書でした。

図書室や家庭の書棚にあるいろいろな本を引っ張り出しては、

本の世界に浸りました。

しかし、母の『流れる星は生きている』だけは、

どうしても手に取る勇気がありませんでした。

幼い頃、一体何があったのか。

その疑問が解かれるのが恐かったからです。

しかし、中学受験が間近に迫った十二歳の頃、

そのストレスから逃げるように

『流れる星は生きている』を読んでいる自分に気付きました。

そしてその本の中で私のことを描写している

数行を発見したのです。

「咲子が生きていることが、必ずしも幸福とは限らない」

「咲子はまだ生きていた」

ああ、お母さんはやっぱり私を愛していなかった……。

一人の赤ん坊を犠牲にし、

二人の兄を生かそうとしていたのです。

これを読んだ時はしばらく声を失い、

呻き声をあげていました。

たった数行が母の私への不信を生み出し、

それから五十年もの間、母への反抗が続きました。

私は火がついたように母に食ってかかり、

母を責めるようになりました。

母が涙を流し、

「あんたなんか連れてこなきゃよかった」

と言うまで諍いは終わりませんでした。

三年前の平成十五年、私は整理をしていた書庫から

偶然にも『流れる……』の初版本を見つけました。

約五十年ぶりに茶色の木皮の紋様のカバーを開くと、

そこには「咲子へ」という見慣れた母の字体がありました。

「お前はほんとうに赤ちゃんでした。

早く大きくなってこの本を読んで頂戴、

ほんとうによく大きくなってくれました。母」

現在と変わらぬ美しい字体で書かれたこの一行は、

強く閉ざした私の心をひと突きにし、

私の中の何かが崩れ落ちるのを感じました。

十二歳の時に目に留まった

「まだ咲子は生きていた」の一文は

母の落胆ではなく、劣悪な状況下で

健気に生きていた私への感動だったのだと

この時ようやく気付いたのです。

母に対する気持ちが和らぎ始めたのはそれからです。

そんな母もいま米寿を迎え、

数年前から認知症に侵されています。

病状が進むにつれて母は穏やかになり、

反発していた私にも優しく接するようになりました。

病が進み始めた頃、伊豆の別荘に母と何度も行きました。

駿河湾と富士山が見渡せる場所に車を停め、

漁船の走る海を母と眺めました。

私は一歩後ろへ下がり、母の病状を観察するかのように

「ほら、イカ釣り漁船が行くねぇ」

と話しかけました。すると母は、

「バカだねぇ、お前は。あれは引き揚げ船だよ」

と力強い眼差しで海を見ているのです。

この時の母の横顔に思わず私は息をのみこんで、

涙を抑えることができませんでした。

たった一人で幼子三人と日本に引き揚げた時の母の孤独感、

人に言えない苦労が刻まれた横顔に強い寂寥感を感じたのです。

その寂寥感は私の中のそれと重なり合い、

気がつくと私は母をこの上なく

いとおしく思うようになっていました。

人が人を許し、人に優しくすることを知った時、

初めて人は心の静まりの中に真実が見えてくる――。

母はそれを身をもって私に伝えてくれた気がします。

認知症は私にじっくり母と向き合うきっかけを

与えてくれました。

私を一人前にするために厳しく育ててくれた母に、

いま心から感謝しています。

お母さん、どうしてそんなに怒るの、私が嫌いなの?

引き揚げ時の栄養失調で多少の言葉の遅れがあり、

友達とうまく話すこともできず、

学力でも兄たちに追いつけない私は、

いつの間にかすべてに自信を失っていました。

と同時に、私が生まれたことが母には

不満だったのではないかと、

様々な憶測が頭の中をよぎるようになりました。

子どもの頃の私の楽しみは何よりも読書でした。

図書室や家庭の書棚にあるいろいろな本を引っ張り出しては、

本の世界に浸りました。

しかし、母の『流れる星は生きている』だけは、

どうしても手に取る勇気がありませんでした。

幼い頃、一体何があったのか。

その疑問が解かれるのが恐かったからです。

しかし、中学受験が間近に迫った十二歳の頃、

そのストレスから逃げるように

『流れる星は生きている』を読んでいる自分に気付きました。

そしてその本の中で私のことを描写している

数行を発見したのです。

「咲子が生きていることが、必ずしも幸福とは限らない」

「咲子はまだ生きていた」

ああ、お母さんはやっぱり私を愛していなかった……。

一人の赤ん坊を犠牲にし、

二人の兄を生かそうとしていたのです。

これを読んだ時はしばらく声を失い、

呻き声をあげていました。

たった数行が母の私への不信を生み出し、

それから五十年もの間、母への反抗が続きました。

私は火がついたように母に食ってかかり、

母を責めるようになりました。

母が涙を流し、

「あんたなんか連れてこなきゃよかった」

と言うまで諍いは終わりませんでした。

三年前の平成十五年、私は整理をしていた書庫から

偶然にも『流れる……』の初版本を見つけました。

約五十年ぶりに茶色の木皮の紋様のカバーを開くと、

そこには「咲子へ」という見慣れた母の字体がありました。

「お前はほんとうに赤ちゃんでした。

早く大きくなってこの本を読んで頂戴、

ほんとうによく大きくなってくれました。母」

現在と変わらぬ美しい字体で書かれたこの一行は、

強く閉ざした私の心をひと突きにし、

私の中の何かが崩れ落ちるのを感じました。

十二歳の時に目に留まった

「まだ咲子は生きていた」の一文は

母の落胆ではなく、劣悪な状況下で

健気に生きていた私への感動だったのだと

この時ようやく気付いたのです。

母に対する気持ちが和らぎ始めたのはそれからです。

そんな母もいま米寿を迎え、

数年前から認知症に侵されています。

病状が進むにつれて母は穏やかになり、

反発していた私にも優しく接するようになりました。

病が進み始めた頃、伊豆の別荘に母と何度も行きました。

駿河湾と富士山が見渡せる場所に車を停め、

漁船の走る海を母と眺めました。

私は一歩後ろへ下がり、母の病状を観察するかのように

「ほら、イカ釣り漁船が行くねぇ」

と話しかけました。すると母は、

「バカだねぇ、お前は。あれは引き揚げ船だよ」

と力強い眼差しで海を見ているのです。

この時の母の横顔に思わず私は息をのみこんで、

涙を抑えることができませんでした。

たった一人で幼子三人と日本に引き揚げた時の母の孤独感、

人に言えない苦労が刻まれた横顔に強い寂寥感を感じたのです。

その寂寥感は私の中のそれと重なり合い、

気がつくと私は母をこの上なく

いとおしく思うようになっていました。

人が人を許し、人に優しくすることを知った時、

初めて人は心の静まりの中に真実が見えてくる――。

母はそれを身をもって私に伝えてくれた気がします。

認知症は私にじっくり母と向き合うきっかけを

与えてくれました。

私を一人前にするために厳しく育ててくれた母に、

いま心から感謝しています。

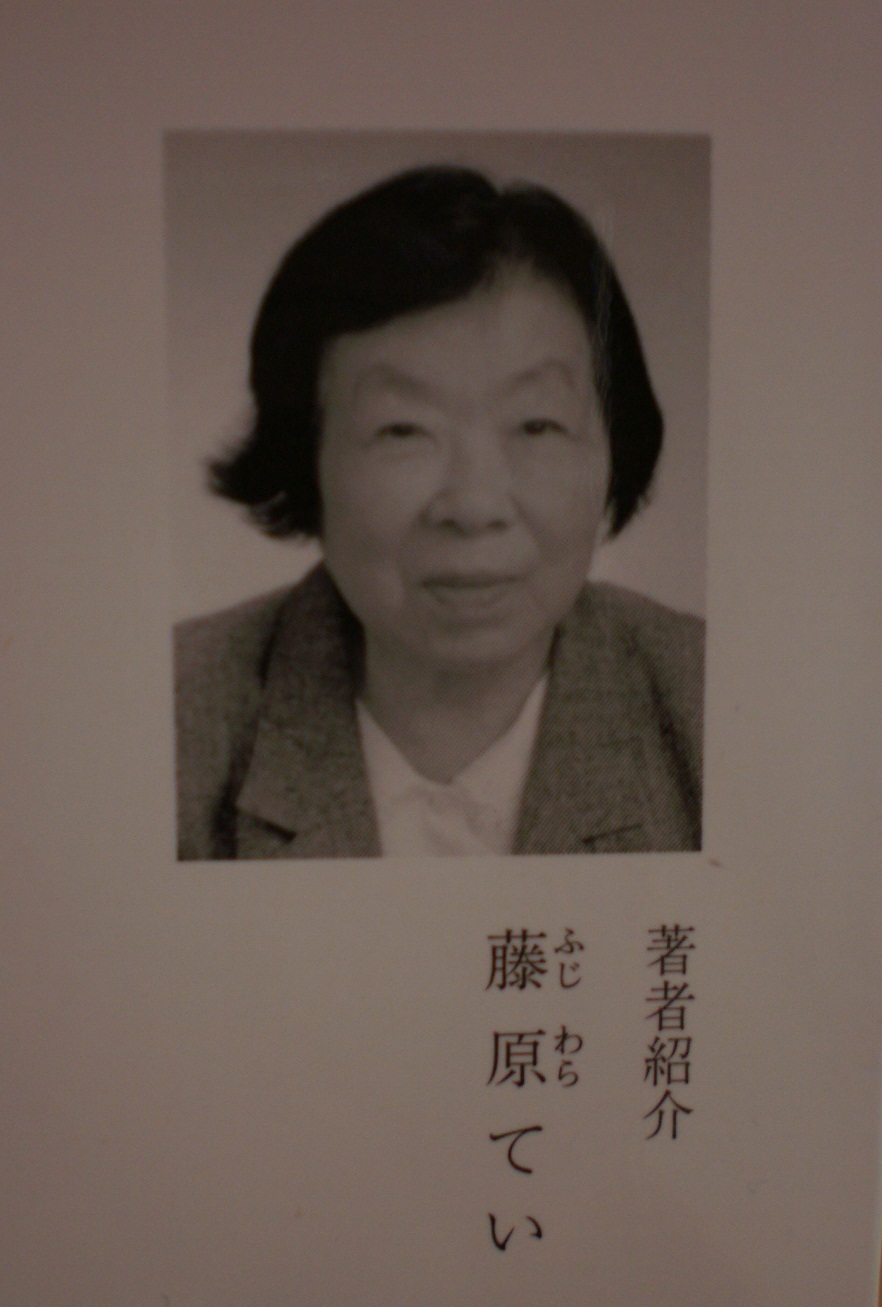

![image7[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/07/image71.gif) (父は作家の新田次郎氏、母が藤原ていさん、

そして兄が「国家の品格」を書かれた藤原正彦氏)

(父は作家の新田次郎氏、母が藤原ていさん、

そして兄が「国家の品格」を書かれた藤原正彦氏)

![akemi01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/07/akemi011.jpg)