8月 8th, 2013

山本徳次(たねや名誉会長)

『致知』2013年9月号

特集「心の持ち方」より

![3156212[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/08/31562121.jpg) 田中 この後、近江八幡の日牟禮(ひむれ)八幡宮にある

「日牟禮ヴィレッジ」のお店に案内していただけるということで、

楽しみにしておりますが、オープン以来、大変な人気のようですね。

山本 おかげさまで十年前にオープンして以来、

一日三千人から五千人の方々が八幡宮にやってきて、

お店にも立ち寄っていかれます。

日牟禮というのは近江八幡の古名で、

古くは日牟禮の里と言いました。

その近江八幡のシンボルである日牟禮八幡宮は、

いわば商人道の原点とも言うべきお社です。

彼らは他国へ行商に出る前と、帰った後に、

必ずここでお参りをしていました。

そして富を得ると、惜しみなく

故郷の村の神社仏閣に寄進をしたといいます。

よく「売り手よし、買い手よし、世間よし」で

三方よしと言われますが、

私は「ふるさとよし」の四方円満こそ、

近江商人の行き方ではなかったかと感じるんです。

田中 なるほど、ふるさとよしですか。

それは初めて伺いました。

しかしよく八幡宮の境内にお店をつくろうと

お考えになりましたね。

山本 これは至極単純な理由で、店を出す時には、

神社仏閣やお城の近くなど、

そう簡単に変わらないものの傍と決めています。

百貨店なら主要店にといったふうに。

そうすればなくなったり、移転する可能性が低いでしょう。

揺るがないものの傍で、その地域地域に合った商いをするのも、

近江商人の行き方です。

また、お宮さんというのは、

きょうは景気がよかったとか悪かったとかいう浮き沈みがない。

いつも変わらない心、不変の心こそが大切だという考えで、

その思い入れをより強くしたい、と。

こんなに近くで商売をさせてもらっておきながら、

あそこの店はええ加減で、と言われるようになったらあかんわね。

やっぱり正真正銘の、裏表のない店でないと。

※事業永続・繁栄のヒントが満載の対談

「商いの道は人の道」。

田中 この後、近江八幡の日牟禮(ひむれ)八幡宮にある

「日牟禮ヴィレッジ」のお店に案内していただけるということで、

楽しみにしておりますが、オープン以来、大変な人気のようですね。

山本 おかげさまで十年前にオープンして以来、

一日三千人から五千人の方々が八幡宮にやってきて、

お店にも立ち寄っていかれます。

日牟禮というのは近江八幡の古名で、

古くは日牟禮の里と言いました。

その近江八幡のシンボルである日牟禮八幡宮は、

いわば商人道の原点とも言うべきお社です。

彼らは他国へ行商に出る前と、帰った後に、

必ずここでお参りをしていました。

そして富を得ると、惜しみなく

故郷の村の神社仏閣に寄進をしたといいます。

よく「売り手よし、買い手よし、世間よし」で

三方よしと言われますが、

私は「ふるさとよし」の四方円満こそ、

近江商人の行き方ではなかったかと感じるんです。

田中 なるほど、ふるさとよしですか。

それは初めて伺いました。

しかしよく八幡宮の境内にお店をつくろうと

お考えになりましたね。

山本 これは至極単純な理由で、店を出す時には、

神社仏閣やお城の近くなど、

そう簡単に変わらないものの傍と決めています。

百貨店なら主要店にといったふうに。

そうすればなくなったり、移転する可能性が低いでしょう。

揺るがないものの傍で、その地域地域に合った商いをするのも、

近江商人の行き方です。

また、お宮さんというのは、

きょうは景気がよかったとか悪かったとかいう浮き沈みがない。

いつも変わらない心、不変の心こそが大切だという考えで、

その思い入れをより強くしたい、と。

こんなに近くで商売をさせてもらっておきながら、

あそこの店はええ加減で、と言われるようになったらあかんわね。

やっぱり正真正銘の、裏表のない店でないと。

※事業永続・繁栄のヒントが満載の対談

「商いの道は人の道」。

Posted by mahoroba,

in 人生論, 未分類

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 7th, 2013

長野 安恒(声楽家)

『致知』2013年9月号

特集「心の持ち方」より

└─────────────────────────────────┘

これはいまになって分かることですが、

小学校六年で入院していた病院では、

治療ではなく、ただの実験台にされていました。

毎日毎日朝昼晩、ヨウ素剤を飲まされて、

基礎代謝と甲状腺へのヨウ素の集まり具合を測るだけでした。

私は消灯時間になるとトイレで必ず本を読んでいたのですが、

寝たら次の日、目が開かないんじゃないかと思って

夜寝るのが怖かったんです。

だから十二歳で、まだおねしょをしていました。

そうして一年が経った頃、

姉が東京・原宿の伊藤病院を紹介してくれて、

伊藤國彦先生に診てもらえれば治ると。

私は逃げるようにして入院先を後にし、

伊藤病院へ転がり込んだ。

そしてこの先生に診てもらったら治ると思った途端、

夜尿症がピタッと止まったんです。

【記者:気持ちの面が大きく作用しているのでしょうね】

そうです。人を生かしているものは肉体です。

医師は肉体の不具合を治してくれますが、

心のありようが物凄く大きく影響する。

絶望は死に至る病と言われますが、

実際にそのとおりなんです。

全くなんの希望もなかったところに一条の光が差した。

やがて手術は成功し、病気から解放されました。

そしてふっと振り返ると、地獄だと思っていた中に、

自分は多くの人に助けられて生きていたんだと気づいたんです。

入院中は小学五年生の食べ盛りで、

しかもお腹が空く病気ですから、

病院の食べ物だけじゃ到底足りないわけです。

お腹が空いてお腹が空いてしょうがない。

そんな中、昼三時頃になると、

いつもおやつをくれるおばさんがいたんです。

ただ本当に申し訳のないことに、

その方の名前も覚えていません。

病院の人だと思っていました。

けれど後になって、掃除に来ていたおばさんだと分かりました。

私は毎日その人を探し回っておやつをねだっていた。

いつも何かを用意していてくれましたよ。

ない時には「これでなんか買っておいで」と

お小遣いをくれたりしました。

いま思えば、そんな神様の使いのような人に

出会えていたんですね。

それから、先人たちが残してくれた言葉にも救われました。

石川啄木の歌に

「はづれまで一度ゆきたしと

思ひゐし

かの病院の長廊下かな。」

とありますが、病院の廊下って本当に長いんです。

なぜかと言えば、廊下の突き当たりから先へは、

病人は出ていくことができないから。

だからこの歌が身に染みて分かるんですよ。

他にも

「東海の小島の磯の白砂に

われ泣きぬれて

蟹とたはむる」。

私のいた病院は海辺の崖の上に建っていて、

砂浜へ下りていける道があった。

私は朝ご飯を食べると、逃げるようにそこへ行くわけです。

一日ボーッと海鳥などを見ながら、

そんな歌やこんな歌を胸に浮かべていました。

※長野氏の人生を救ったという、

若山牧水の歌やロングフェローの詩とは?

詳しくは『致知』9月号(P48~51)をご覧ください。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 6th, 2013

いつも裏に表に、必死になって店を支えている両店長。

この夏は一層ご苦労様です。

大橋店長は、前農家のセンスを活かし、玄関前に「ななつぼし」の苗を植えて、今穂を付けている所。

既にズッキーニも実をつけ堂々としたもの、右にはゴーヤを蔦に這わせて屋根までもカーテン。

ソフテの外には、このゴーヤカーテンをしつらえて、納涼の気分に。

上まで繁茂するのは、何時でしょう。

当った方には、まほソフトをご進呈します。

穂積店長は、独りで厚別を切り盛りしています。

そんな中、合田さんが今少し休養しているので、最近は早朝から市場へ。

仕入れして、荷物を運んで、店をたたむのが8時過ぎで、大変です!

そこで、

嫁さんが いれば苦労も 何のその その嫁さんよ もうそろそろと

そうなんです。

家財道具一式そろえましたので(サラダマスターまでも)、

あとは嫁さんのお出ましを、待つばかり。

恥ずかしがらずに、早く名乗りを上げてくださいな!!!

Posted by mahoroba,

in まほろば

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 4th, 2013

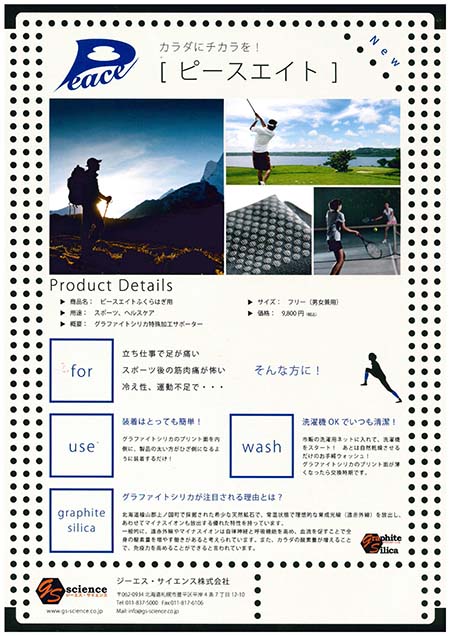

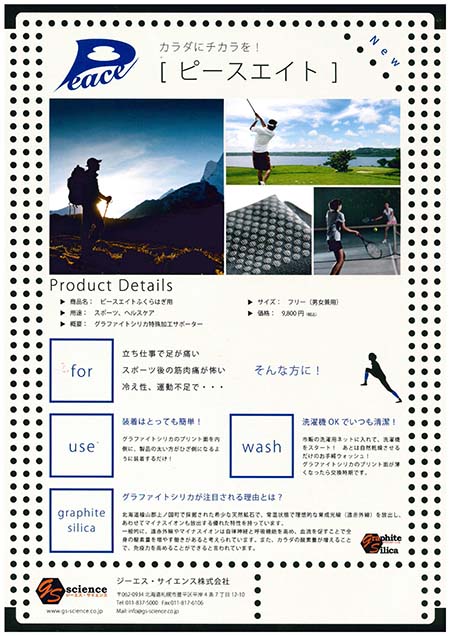

今回、初登場の「ピ-スエイト」サポーター。

グラファイトシリカを刷り込んだ素材。

これは、エリクサーに搭載しているシリカブラックと同じもの。

生育光線の遠赤外線効果が他の鉱物に比較して、理想黒体に最も近い優れもの。

超微粉末をセラミック素材に練りこんで焼成したものとその鉱物を入れています。

先頃、エベレスト登頂に成功した三浦雄一郎氏。

これを装着して、体が温まり、足がすっきりしたため、

早速遠征チーム15人分を発注されて、みな付けられたという。

何はともあれ、三浦さんの登頂成功、おめでとうございます。

いささかでも、このサポーターがお役に立てられたのであれば、嬉しいことです。

これから無限に拡がる予感のある逸品です。

ジーエス・サイエンス社の誠実な野川社長の健闘を祈ります。

Posted by mahoroba,

in 商品

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 4th, 2013

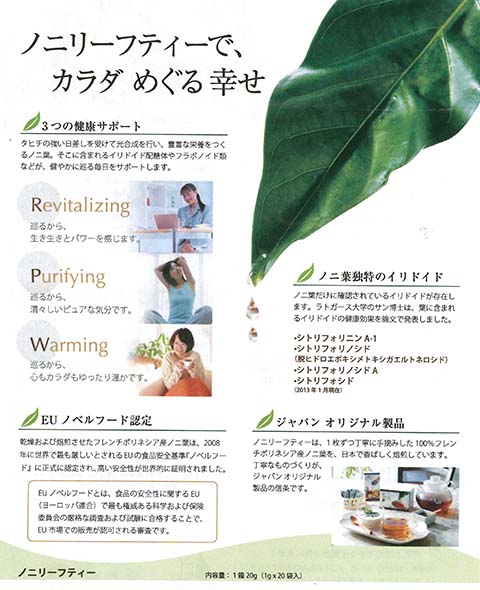

「夏の市」最終日、好天に恵まれての日曜日。

本店では、磯ご夫妻による「ノニティー」の試飲会が行われている。

お二人のさわやかな笑顔に誘われて、次々とノニ葉のおいしい口ざわりにニコリ。

昨日も大貫妙子さんが飲まれて「このティーは何?」と、美味なる風味を愛でられていた。

抗酸化力の強い、この飲み物を日常に、どうぞ。

「ノニリーフティー」1箱20p ¥2625

お試しパック 4p入 ¥525(税込み)

Posted by mahoroba,

in 商品

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 4th, 2013

植木 誠(教研学習社代表)

『致知』2005年7月号

致知随想より

![41EMoZRxVcL._SL500_AA300_[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/08/41EMoZRxVcL._SL500_AA300_1.jpg) 二十二年前、十一歳だった娘の亜紀子は

「ママ、ごめんね……」という言葉と九冊の日記帳を残し、

この世を去りました。

三歳で白血病を発病し、人生の大半を闘病生活に費やした

彼女の最期は、穏やかで安らかなものでした。

しかし私の胸の中に去来したのは、

罪悪感以外の何ものでもありませんでした。

当時私は中学校の国語の教師をしていましたが、

二十二年前といえば日本中の中学が荒れに荒れ、

私の赴任先も例外ではありませんでした。

昼間、学校で生徒指導に奔走し、

ヘトヘトになって帰宅すると、娘が一晩中、

薬の副作用で嘔吐を繰り返す。

あるいは妻から「きょうは亜紀子が苦しそうで大変だった」と

入院先での容態を聞かされる。

「俺はもうクタクタだ。一息つかせてくれ」

と心の中で叫んでいました。

そしてある日、妻にこう言ったのです。

「治療はおまえに任せる。俺は学校で一所懸命仕事をする。

経済的に負担をかけないようにするから、任せておけ」

もっともらしく聞こえるでしょう。

しかし本心は「逃げ」でした。

彼女を失い、初めて治療に関して

「見ざる・聞かざる」の態度を取り続けたことへの

罪の意識が重く重く圧し掛かってきました。

なぜ、もっと一緒に病気と闘ってやらなかったのだろう。

俺は罪人だ……。

もういまさら遅いけれども、

彼女の八年の闘病生活と向き合いたい。

その思いから、娘が残した九冊の日記帳に手を伸ばしたのでした。

「十二月二日(木)

今度の入院からはいろいろなことを学んだ気がします。

今までやったことのない検査もいろいろありました。

でも、つらかったけど全部そのことを

乗りこえてやってきたこと、

やってこれたことに感謝いたします。

これはほんとうに、神様が私にくれた一生なんだな、と思いました。

きっと本当にそうだなと思います。

もし、そうだとしたら、私は幸せだと思います」

「二月十日(木)

早く左手の血管が治りますようにお祈りいたします。

そして日記も長続きして、元気に食よくが出ますように。

また、いつも自分のことしか考えている子にしないで下さい」

点滴点滴の毎日で左手の血管が潰れ、文字は乱れていました。

それでも一所懸命書いたこの一文に

十一年間の彼女の人生が象徴されているようで、

私にはとても印象に残りました。

あれは彼女が亡くなる数日前のことでした。

朝、妻に頼みごとをして仕事へ行きましたが、

その日は検査や治療で忙しかったらしく、

夕方私が病院に着いた時、まだ手つかずのまま残っていました。

「きょうは忙しくてできなかった」

と妻に言われ、一瞬ムッとした顔をしましたが、

娘はそれを見て、

「ママやってあげて。私のことはいいから」

と言ったのです。

命が尽きるその時まで自分のことだけを

考えている子ではありませんでした。

すべて読み終えた時、私は胸を打たれました。

普通に学校にも通いたかったでしょう。

こんなに苦しい闘病生活を送らなければならない

運命を恨みたくもなったでしょう。

しかし日記には同じ病室の子どもたちを思いやる言葉や、

苦しい治療に耐える強さをくださいという祈りの言葉、

明日への希望の言葉、そんな強く美しい言葉ばかりが

記されているのです。

広い世の中から見れば、一人の少女の死に過ぎませんが、

この日記から得る感動は親の贔屓目ではなく、

誰もが同じ気持ちを抱くだろうと思いました。

私は彼女へ対する懺悔の気持ちと相まって、

「娘の日記を世に送り出したい」と思い至りました。

そうして教職を辞して出版社を設立、

娘が残した日記をまとめ出版したのです。

各マスメディアが取り上げてくださったおかげで反響を呼び、

映画化もされました。

たくさんの激励のお手紙をいただき、

それを励みに今日まで毎年一冊ずつ彼女が残した日記を

出版し続けることができました。

もちろん、行き詰まりそうになったことはたくさんあります。

十一年前には映画の製作会社が倒産し、

フィルムが紛失しかけたことがありました。

それをなんとか見つけ出し、

財産をはたいて版権を買い取りました。

映画技師の資格を取り、平成五年からは

自主上映会と同時に講演を行う形で全国を行脚しています。

人は私のことをただの「親ばか」だと思うかもしれません。

しかしこの二十二年間、

私は娘の日記によって生かされてきました。

読者の方や講演先とのご縁をいただき、さらに

「感動した」

「これからもあっ子ちゃんのことを伝えてください」

という励ましの言葉をいただける。

それがいまの私の支えです。

娘の亜紀子は短くとも最期まで前向きに、

他の人を思いやって生き抜きました。

本当はもっと生きたかったはずですが、それは叶わなかった。

そんな女の子がいたことを、

出版や講演を通して世に伝えることで、

あたかも人間の命が弄ばれているかのような

現代社会に対し、命の尊さを訴えたいと思っています。

先日、私の講演もついに百回目を迎えましたが、

その会場は偶然にも娘が亡くなるまで通った小学校でした。

遥か後輩にあたる子どもたちが、

「一日一日を大切に生きたい」という感想をくれました。

私の活動は世の一隅を照らすことしかできませんが、

どんなことがあっても続けていかなければならない

という気持ちを新たにしました。

二十二年前、十一歳だった娘の亜紀子は

「ママ、ごめんね……」という言葉と九冊の日記帳を残し、

この世を去りました。

三歳で白血病を発病し、人生の大半を闘病生活に費やした

彼女の最期は、穏やかで安らかなものでした。

しかし私の胸の中に去来したのは、

罪悪感以外の何ものでもありませんでした。

当時私は中学校の国語の教師をしていましたが、

二十二年前といえば日本中の中学が荒れに荒れ、

私の赴任先も例外ではありませんでした。

昼間、学校で生徒指導に奔走し、

ヘトヘトになって帰宅すると、娘が一晩中、

薬の副作用で嘔吐を繰り返す。

あるいは妻から「きょうは亜紀子が苦しそうで大変だった」と

入院先での容態を聞かされる。

「俺はもうクタクタだ。一息つかせてくれ」

と心の中で叫んでいました。

そしてある日、妻にこう言ったのです。

「治療はおまえに任せる。俺は学校で一所懸命仕事をする。

経済的に負担をかけないようにするから、任せておけ」

もっともらしく聞こえるでしょう。

しかし本心は「逃げ」でした。

彼女を失い、初めて治療に関して

「見ざる・聞かざる」の態度を取り続けたことへの

罪の意識が重く重く圧し掛かってきました。

なぜ、もっと一緒に病気と闘ってやらなかったのだろう。

俺は罪人だ……。

もういまさら遅いけれども、

彼女の八年の闘病生活と向き合いたい。

その思いから、娘が残した九冊の日記帳に手を伸ばしたのでした。

「十二月二日(木)

今度の入院からはいろいろなことを学んだ気がします。

今までやったことのない検査もいろいろありました。

でも、つらかったけど全部そのことを

乗りこえてやってきたこと、

やってこれたことに感謝いたします。

これはほんとうに、神様が私にくれた一生なんだな、と思いました。

きっと本当にそうだなと思います。

もし、そうだとしたら、私は幸せだと思います」

「二月十日(木)

早く左手の血管が治りますようにお祈りいたします。

そして日記も長続きして、元気に食よくが出ますように。

また、いつも自分のことしか考えている子にしないで下さい」

点滴点滴の毎日で左手の血管が潰れ、文字は乱れていました。

それでも一所懸命書いたこの一文に

十一年間の彼女の人生が象徴されているようで、

私にはとても印象に残りました。

あれは彼女が亡くなる数日前のことでした。

朝、妻に頼みごとをして仕事へ行きましたが、

その日は検査や治療で忙しかったらしく、

夕方私が病院に着いた時、まだ手つかずのまま残っていました。

「きょうは忙しくてできなかった」

と妻に言われ、一瞬ムッとした顔をしましたが、

娘はそれを見て、

「ママやってあげて。私のことはいいから」

と言ったのです。

命が尽きるその時まで自分のことだけを

考えている子ではありませんでした。

すべて読み終えた時、私は胸を打たれました。

普通に学校にも通いたかったでしょう。

こんなに苦しい闘病生活を送らなければならない

運命を恨みたくもなったでしょう。

しかし日記には同じ病室の子どもたちを思いやる言葉や、

苦しい治療に耐える強さをくださいという祈りの言葉、

明日への希望の言葉、そんな強く美しい言葉ばかりが

記されているのです。

広い世の中から見れば、一人の少女の死に過ぎませんが、

この日記から得る感動は親の贔屓目ではなく、

誰もが同じ気持ちを抱くだろうと思いました。

私は彼女へ対する懺悔の気持ちと相まって、

「娘の日記を世に送り出したい」と思い至りました。

そうして教職を辞して出版社を設立、

娘が残した日記をまとめ出版したのです。

各マスメディアが取り上げてくださったおかげで反響を呼び、

映画化もされました。

たくさんの激励のお手紙をいただき、

それを励みに今日まで毎年一冊ずつ彼女が残した日記を

出版し続けることができました。

もちろん、行き詰まりそうになったことはたくさんあります。

十一年前には映画の製作会社が倒産し、

フィルムが紛失しかけたことがありました。

それをなんとか見つけ出し、

財産をはたいて版権を買い取りました。

映画技師の資格を取り、平成五年からは

自主上映会と同時に講演を行う形で全国を行脚しています。

人は私のことをただの「親ばか」だと思うかもしれません。

しかしこの二十二年間、

私は娘の日記によって生かされてきました。

読者の方や講演先とのご縁をいただき、さらに

「感動した」

「これからもあっ子ちゃんのことを伝えてください」

という励ましの言葉をいただける。

それがいまの私の支えです。

娘の亜紀子は短くとも最期まで前向きに、

他の人を思いやって生き抜きました。

本当はもっと生きたかったはずですが、それは叶わなかった。

そんな女の子がいたことを、

出版や講演を通して世に伝えることで、

あたかも人間の命が弄ばれているかのような

現代社会に対し、命の尊さを訴えたいと思っています。

先日、私の講演もついに百回目を迎えましたが、

その会場は偶然にも娘が亡くなるまで通った小学校でした。

遥か後輩にあたる子どもたちが、

「一日一日を大切に生きたい」という感想をくれました。

私の活動は世の一隅を照らすことしかできませんが、

どんなことがあっても続けていかなければならない

という気持ちを新たにしました。

Posted by mahoroba,

in 人生論, 未分類

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 4th, 2013

尾車 浩一(日本相撲協会巡業部部長・理事)

『致知』2013年9月号

特集「心の持ち方」より

http://www.chichi.co.jp/monthly/201309_pickup.html#pick2

![尾車浩一HP[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/08/尾車浩一HP1.jpg) 【記者:十年前にもご登場いただきましたが、

大変お元気な印象が強かっただけに、

昨年、脊髄損傷で四肢麻痺になられたという

報道を聞いて大変驚きました】

私、昨年の二月に相撲協会内の巡業部長に就任したんです。

平成六年から巡業部に籍を置き、

自分なりに改革する点がいっぱいあるなと思ってきました。

三月の本場所を終え、部長として初めて四月に巡業を迎えました。

スタートの四月一日は伊勢でした。

神宮に集まった全力士の前で巡業の責任者として

私なりの決意を述べました。

相撲界は不祥事やらいろいろあったと。

だからお客さんは本当に相撲界が変わったのか、

変わっていないのか、ちゃんと見ている。

俺も精いっぱい頑張るから、みんな一緒についてきてくれ。

とにかく真剣な取り組みを見せようと。

奈良を経て、四月三日と四日は

福井県小浜で二日間の興行でした。

市内の体育会に養生用のブルーシートを張って、

そこに土俵を設置して開催したのです。

そして二日目の出来事でした。

きょうも巡業がうまくいってほしい。

そんな思いで会場内を歩いて視察していたんです。

ふと、土俵のほうが気になったんですね。

ひょいっと、土俵のほうを見ながら

前方を確認せずに歩いていたのが災いしました。

足がブルーシートのつなぎ目に引っかかって、

バターンと。

どんなふうに倒れたのか自分では覚えていないけれども、

転倒して、気づいたら床に仰向けになっていました。

ああ、転んでしまった。

立ち上がろう、と思っても、体に力が入らないんですよ。

あれ? 動かないと。

周囲の人たちに上体を起こしてもらいながら、

手足に「動け、動け」と指令を出したけれども、

残念ながらピクリともしなかった。

「あぁ、これはえらいことになったな」と思いました。

【記者:その時、既に起こった事の重大さに気づいていらしたのですね】

これは後から分かることですが、この時、

私は首を強打して脊髄を損傷してしまったんです。

四肢麻痺状態で動かない体を救急車に乗せられて、

小浜市内の病院へ。

そうして検査、検査が続いて、

MRIの狭い箱の中に入れられた時、涙が出てきました。

どういう涙と言ったらいいのかな……。

情けないのか、悲しいのか、よく分からないけれど、

天井を見ながら涙がポロポロと出てきたことは覚えています。

翌朝、ヘリの手配がつかず、

民間の救急車でストレッチャーに寝たまま

東京の慶應病院へと向かいました。

駆けつけた女房と、小浜の病院の先生が

同乗してくれていましたが、

聞けば到着まで八時間もかかったといいます。

その間、私は「なんで自分がこんなことに」

という情けない思いと、ただただ女房に

「すまない」という、それだけでしたね。

※尾車氏はいかにこの苦境を乗り越え、

奇跡といわれる回復を果たしたのか?

詳しくは、まもなくお手元に届く

『致知』9月号(P26~30)をご覧ください。

http://www.chichi.co.jp/monthly/201309_pickup.html#pick2

【記者:十年前にもご登場いただきましたが、

大変お元気な印象が強かっただけに、

昨年、脊髄損傷で四肢麻痺になられたという

報道を聞いて大変驚きました】

私、昨年の二月に相撲協会内の巡業部長に就任したんです。

平成六年から巡業部に籍を置き、

自分なりに改革する点がいっぱいあるなと思ってきました。

三月の本場所を終え、部長として初めて四月に巡業を迎えました。

スタートの四月一日は伊勢でした。

神宮に集まった全力士の前で巡業の責任者として

私なりの決意を述べました。

相撲界は不祥事やらいろいろあったと。

だからお客さんは本当に相撲界が変わったのか、

変わっていないのか、ちゃんと見ている。

俺も精いっぱい頑張るから、みんな一緒についてきてくれ。

とにかく真剣な取り組みを見せようと。

奈良を経て、四月三日と四日は

福井県小浜で二日間の興行でした。

市内の体育会に養生用のブルーシートを張って、

そこに土俵を設置して開催したのです。

そして二日目の出来事でした。

きょうも巡業がうまくいってほしい。

そんな思いで会場内を歩いて視察していたんです。

ふと、土俵のほうが気になったんですね。

ひょいっと、土俵のほうを見ながら

前方を確認せずに歩いていたのが災いしました。

足がブルーシートのつなぎ目に引っかかって、

バターンと。

どんなふうに倒れたのか自分では覚えていないけれども、

転倒して、気づいたら床に仰向けになっていました。

ああ、転んでしまった。

立ち上がろう、と思っても、体に力が入らないんですよ。

あれ? 動かないと。

周囲の人たちに上体を起こしてもらいながら、

手足に「動け、動け」と指令を出したけれども、

残念ながらピクリともしなかった。

「あぁ、これはえらいことになったな」と思いました。

【記者:その時、既に起こった事の重大さに気づいていらしたのですね】

これは後から分かることですが、この時、

私は首を強打して脊髄を損傷してしまったんです。

四肢麻痺状態で動かない体を救急車に乗せられて、

小浜市内の病院へ。

そうして検査、検査が続いて、

MRIの狭い箱の中に入れられた時、涙が出てきました。

どういう涙と言ったらいいのかな……。

情けないのか、悲しいのか、よく分からないけれど、

天井を見ながら涙がポロポロと出てきたことは覚えています。

翌朝、ヘリの手配がつかず、

民間の救急車でストレッチャーに寝たまま

東京の慶應病院へと向かいました。

駆けつけた女房と、小浜の病院の先生が

同乗してくれていましたが、

聞けば到着まで八時間もかかったといいます。

その間、私は「なんで自分がこんなことに」

という情けない思いと、ただただ女房に

「すまない」という、それだけでしたね。

※尾車氏はいかにこの苦境を乗り越え、

奇跡といわれる回復を果たしたのか?

詳しくは、まもなくお手元に届く

『致知』9月号(P26~30)をご覧ください。

http://www.chichi.co.jp/monthly/201309_pickup.html#pick2

Posted by mahoroba,

in 人生論, 未分類

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 2nd, 2013

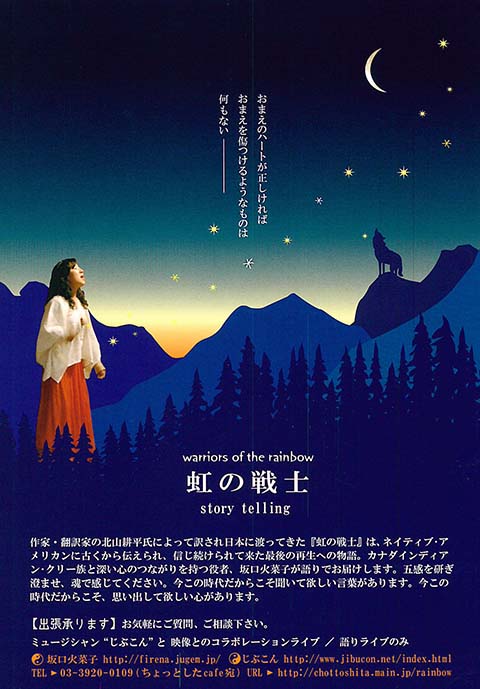

今回の「うさと展」をお手伝いしてくださっているお二人。

役者の坂口火菜子さんと歌手の雅紀与さん。

お二人して「虹の戦士」ネイティブ・アメリカン・クリー族の言い伝えを坂口さんが語りでお届けし、

雅紀与さんが、大地のスピリットを歌い上げます。

この3日間、まほろばに居りますので、是非お話を聴きにお越しください。

Posted by mahoroba,

in 文化

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 2nd, 2013

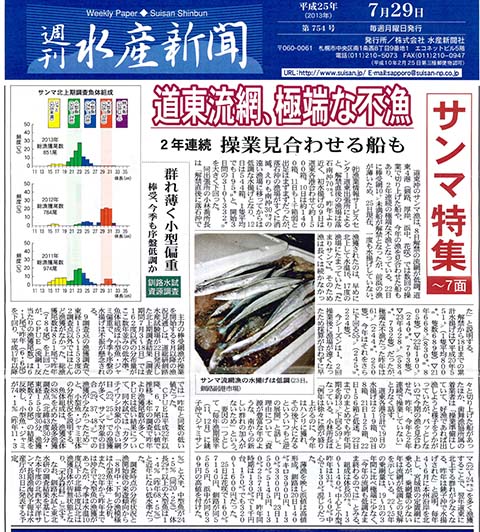

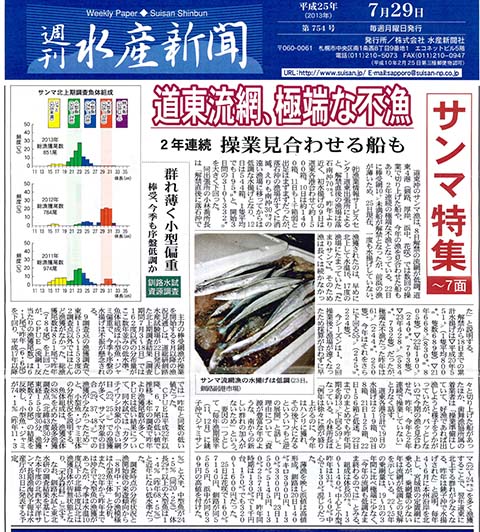

今、「サンマの時期なのに(と言ってもまだ早いのですが)、何故入荷しないの?」

とのお客様の問い合わせが多い。

実は、今トンでもない高値で手が出ないのだ。

この間は、kg¥7.000のセリ値で、1尾が¥1000という原価。

これを、どう販売するのだろうか。

そして、おそろしく入荷量が少ない。

そして、みな痩せていて脂が乗っていない。

実は、沖合いには、魚群があるのだが、例の重油高騰で、船が遠くに出れない状況らしい。

これでは、庶民の食卓になかなか載らない。

もっと、サンマが海岸近くに寄って来ないと無理な話だ。

とはいっても、まだ8月に入ったばかり。

9月10月の秋の候には、大群が押し寄せてくれるのを待ちたい。

Posted by mahoroba,

in 漁業

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

田中 この後、近江八幡の日牟禮(ひむれ)八幡宮にある 「日牟禮ヴィレッジ」のお店に案内していただけるということで、 楽しみにしておりますが、オープン以来、大変な人気のようですね。 山本 おかげさまで十年前にオープンして以来、 一日三千人から五千人の方々が八幡宮にやってきて、 お店にも立ち寄っていかれます。 日牟禮というのは近江八幡の古名で、 古くは日牟禮の里と言いました。 その近江八幡のシンボルである日牟禮八幡宮は、 いわば商人道の原点とも言うべきお社です。 彼らは他国へ行商に出る前と、帰った後に、 必ずここでお参りをしていました。 そして富を得ると、惜しみなく 故郷の村の神社仏閣に寄進をしたといいます。 よく「売り手よし、買い手よし、世間よし」で 三方よしと言われますが、 私は「ふるさとよし」の四方円満こそ、 近江商人の行き方ではなかったかと感じるんです。 田中 なるほど、ふるさとよしですか。 それは初めて伺いました。 しかしよく八幡宮の境内にお店をつくろうと お考えになりましたね。 山本 これは至極単純な理由で、店を出す時には、 神社仏閣やお城の近くなど、 そう簡単に変わらないものの傍と決めています。 百貨店なら主要店にといったふうに。 そうすればなくなったり、移転する可能性が低いでしょう。 揺るがないものの傍で、その地域地域に合った商いをするのも、 近江商人の行き方です。 また、お宮さんというのは、 きょうは景気がよかったとか悪かったとかいう浮き沈みがない。 いつも変わらない心、不変の心こそが大切だという考えで、 その思い入れをより強くしたい、と。 こんなに近くで商売をさせてもらっておきながら、 あそこの店はええ加減で、と言われるようになったらあかんわね。 やっぱり正真正銘の、裏表のない店でないと。 ※事業永続・繁栄のヒントが満載の対談 「商いの道は人の道」。

![41EMoZRxVcL._SL500_AA300_[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/08/41EMoZRxVcL._SL500_AA300_1.jpg) 二十二年前、十一歳だった娘の亜紀子は

「ママ、ごめんね……」という言葉と九冊の日記帳を残し、

この世を去りました。

三歳で白血病を発病し、人生の大半を闘病生活に費やした

彼女の最期は、穏やかで安らかなものでした。

しかし私の胸の中に去来したのは、

罪悪感以外の何ものでもありませんでした。

当時私は中学校の国語の教師をしていましたが、

二十二年前といえば日本中の中学が荒れに荒れ、

私の赴任先も例外ではありませんでした。

昼間、学校で生徒指導に奔走し、

ヘトヘトになって帰宅すると、娘が一晩中、

薬の副作用で嘔吐を繰り返す。

あるいは妻から「きょうは亜紀子が苦しそうで大変だった」と

入院先での容態を聞かされる。

「俺はもうクタクタだ。一息つかせてくれ」

と心の中で叫んでいました。

そしてある日、妻にこう言ったのです。

「治療はおまえに任せる。俺は学校で一所懸命仕事をする。

経済的に負担をかけないようにするから、任せておけ」

もっともらしく聞こえるでしょう。

しかし本心は「逃げ」でした。

彼女を失い、初めて治療に関して

「見ざる・聞かざる」の態度を取り続けたことへの

罪の意識が重く重く圧し掛かってきました。

なぜ、もっと一緒に病気と闘ってやらなかったのだろう。

俺は罪人だ……。

もういまさら遅いけれども、

彼女の八年の闘病生活と向き合いたい。

その思いから、娘が残した九冊の日記帳に手を伸ばしたのでした。

「十二月二日(木)

今度の入院からはいろいろなことを学んだ気がします。

今までやったことのない検査もいろいろありました。

でも、つらかったけど全部そのことを

乗りこえてやってきたこと、

やってこれたことに感謝いたします。

これはほんとうに、神様が私にくれた一生なんだな、と思いました。

きっと本当にそうだなと思います。

もし、そうだとしたら、私は幸せだと思います」

「二月十日(木)

早く左手の血管が治りますようにお祈りいたします。

そして日記も長続きして、元気に食よくが出ますように。

また、いつも自分のことしか考えている子にしないで下さい」

点滴点滴の毎日で左手の血管が潰れ、文字は乱れていました。

それでも一所懸命書いたこの一文に

十一年間の彼女の人生が象徴されているようで、

私にはとても印象に残りました。

あれは彼女が亡くなる数日前のことでした。

朝、妻に頼みごとをして仕事へ行きましたが、

その日は検査や治療で忙しかったらしく、

夕方私が病院に着いた時、まだ手つかずのまま残っていました。

「きょうは忙しくてできなかった」

と妻に言われ、一瞬ムッとした顔をしましたが、

娘はそれを見て、

「ママやってあげて。私のことはいいから」

と言ったのです。

命が尽きるその時まで自分のことだけを

考えている子ではありませんでした。

すべて読み終えた時、私は胸を打たれました。

普通に学校にも通いたかったでしょう。

こんなに苦しい闘病生活を送らなければならない

運命を恨みたくもなったでしょう。

しかし日記には同じ病室の子どもたちを思いやる言葉や、

苦しい治療に耐える強さをくださいという祈りの言葉、

明日への希望の言葉、そんな強く美しい言葉ばかりが

記されているのです。

広い世の中から見れば、一人の少女の死に過ぎませんが、

この日記から得る感動は親の贔屓目ではなく、

誰もが同じ気持ちを抱くだろうと思いました。

私は彼女へ対する懺悔の気持ちと相まって、

「娘の日記を世に送り出したい」と思い至りました。

そうして教職を辞して出版社を設立、

娘が残した日記をまとめ出版したのです。

各マスメディアが取り上げてくださったおかげで反響を呼び、

映画化もされました。

たくさんの激励のお手紙をいただき、

それを励みに今日まで毎年一冊ずつ彼女が残した日記を

出版し続けることができました。

もちろん、行き詰まりそうになったことはたくさんあります。

十一年前には映画の製作会社が倒産し、

フィルムが紛失しかけたことがありました。

それをなんとか見つけ出し、

財産をはたいて版権を買い取りました。

映画技師の資格を取り、平成五年からは

自主上映会と同時に講演を行う形で全国を行脚しています。

人は私のことをただの「親ばか」だと思うかもしれません。

しかしこの二十二年間、

私は娘の日記によって生かされてきました。

読者の方や講演先とのご縁をいただき、さらに

「感動した」

「これからもあっ子ちゃんのことを伝えてください」

という励ましの言葉をいただける。

それがいまの私の支えです。

娘の亜紀子は短くとも最期まで前向きに、

他の人を思いやって生き抜きました。

本当はもっと生きたかったはずですが、それは叶わなかった。

そんな女の子がいたことを、

出版や講演を通して世に伝えることで、

あたかも人間の命が弄ばれているかのような

現代社会に対し、命の尊さを訴えたいと思っています。

先日、私の講演もついに百回目を迎えましたが、

その会場は偶然にも娘が亡くなるまで通った小学校でした。

遥か後輩にあたる子どもたちが、

「一日一日を大切に生きたい」という感想をくれました。

私の活動は世の一隅を照らすことしかできませんが、

どんなことがあっても続けていかなければならない

という気持ちを新たにしました。

二十二年前、十一歳だった娘の亜紀子は

「ママ、ごめんね……」という言葉と九冊の日記帳を残し、

この世を去りました。

三歳で白血病を発病し、人生の大半を闘病生活に費やした

彼女の最期は、穏やかで安らかなものでした。

しかし私の胸の中に去来したのは、

罪悪感以外の何ものでもありませんでした。

当時私は中学校の国語の教師をしていましたが、

二十二年前といえば日本中の中学が荒れに荒れ、

私の赴任先も例外ではありませんでした。

昼間、学校で生徒指導に奔走し、

ヘトヘトになって帰宅すると、娘が一晩中、

薬の副作用で嘔吐を繰り返す。

あるいは妻から「きょうは亜紀子が苦しそうで大変だった」と

入院先での容態を聞かされる。

「俺はもうクタクタだ。一息つかせてくれ」

と心の中で叫んでいました。

そしてある日、妻にこう言ったのです。

「治療はおまえに任せる。俺は学校で一所懸命仕事をする。

経済的に負担をかけないようにするから、任せておけ」

もっともらしく聞こえるでしょう。

しかし本心は「逃げ」でした。

彼女を失い、初めて治療に関して

「見ざる・聞かざる」の態度を取り続けたことへの

罪の意識が重く重く圧し掛かってきました。

なぜ、もっと一緒に病気と闘ってやらなかったのだろう。

俺は罪人だ……。

もういまさら遅いけれども、

彼女の八年の闘病生活と向き合いたい。

その思いから、娘が残した九冊の日記帳に手を伸ばしたのでした。

「十二月二日(木)

今度の入院からはいろいろなことを学んだ気がします。

今までやったことのない検査もいろいろありました。

でも、つらかったけど全部そのことを

乗りこえてやってきたこと、

やってこれたことに感謝いたします。

これはほんとうに、神様が私にくれた一生なんだな、と思いました。

きっと本当にそうだなと思います。

もし、そうだとしたら、私は幸せだと思います」

「二月十日(木)

早く左手の血管が治りますようにお祈りいたします。

そして日記も長続きして、元気に食よくが出ますように。

また、いつも自分のことしか考えている子にしないで下さい」

点滴点滴の毎日で左手の血管が潰れ、文字は乱れていました。

それでも一所懸命書いたこの一文に

十一年間の彼女の人生が象徴されているようで、

私にはとても印象に残りました。

あれは彼女が亡くなる数日前のことでした。

朝、妻に頼みごとをして仕事へ行きましたが、

その日は検査や治療で忙しかったらしく、

夕方私が病院に着いた時、まだ手つかずのまま残っていました。

「きょうは忙しくてできなかった」

と妻に言われ、一瞬ムッとした顔をしましたが、

娘はそれを見て、

「ママやってあげて。私のことはいいから」

と言ったのです。

命が尽きるその時まで自分のことだけを

考えている子ではありませんでした。

すべて読み終えた時、私は胸を打たれました。

普通に学校にも通いたかったでしょう。

こんなに苦しい闘病生活を送らなければならない

運命を恨みたくもなったでしょう。

しかし日記には同じ病室の子どもたちを思いやる言葉や、

苦しい治療に耐える強さをくださいという祈りの言葉、

明日への希望の言葉、そんな強く美しい言葉ばかりが

記されているのです。

広い世の中から見れば、一人の少女の死に過ぎませんが、

この日記から得る感動は親の贔屓目ではなく、

誰もが同じ気持ちを抱くだろうと思いました。

私は彼女へ対する懺悔の気持ちと相まって、

「娘の日記を世に送り出したい」と思い至りました。

そうして教職を辞して出版社を設立、

娘が残した日記をまとめ出版したのです。

各マスメディアが取り上げてくださったおかげで反響を呼び、

映画化もされました。

たくさんの激励のお手紙をいただき、

それを励みに今日まで毎年一冊ずつ彼女が残した日記を

出版し続けることができました。

もちろん、行き詰まりそうになったことはたくさんあります。

十一年前には映画の製作会社が倒産し、

フィルムが紛失しかけたことがありました。

それをなんとか見つけ出し、

財産をはたいて版権を買い取りました。

映画技師の資格を取り、平成五年からは

自主上映会と同時に講演を行う形で全国を行脚しています。

人は私のことをただの「親ばか」だと思うかもしれません。

しかしこの二十二年間、

私は娘の日記によって生かされてきました。

読者の方や講演先とのご縁をいただき、さらに

「感動した」

「これからもあっ子ちゃんのことを伝えてください」

という励ましの言葉をいただける。

それがいまの私の支えです。

娘の亜紀子は短くとも最期まで前向きに、

他の人を思いやって生き抜きました。

本当はもっと生きたかったはずですが、それは叶わなかった。

そんな女の子がいたことを、

出版や講演を通して世に伝えることで、

あたかも人間の命が弄ばれているかのような

現代社会に対し、命の尊さを訴えたいと思っています。

先日、私の講演もついに百回目を迎えましたが、

その会場は偶然にも娘が亡くなるまで通った小学校でした。

遥か後輩にあたる子どもたちが、

「一日一日を大切に生きたい」という感想をくれました。

私の活動は世の一隅を照らすことしかできませんが、

どんなことがあっても続けていかなければならない

という気持ちを新たにしました。![尾車浩一HP[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/08/尾車浩一HP1.jpg) 【記者:十年前にもご登場いただきましたが、

大変お元気な印象が強かっただけに、

昨年、脊髄損傷で四肢麻痺になられたという

報道を聞いて大変驚きました】

私、昨年の二月に相撲協会内の巡業部長に就任したんです。

平成六年から巡業部に籍を置き、

自分なりに改革する点がいっぱいあるなと思ってきました。

三月の本場所を終え、部長として初めて四月に巡業を迎えました。

スタートの四月一日は伊勢でした。

神宮に集まった全力士の前で巡業の責任者として

私なりの決意を述べました。

相撲界は不祥事やらいろいろあったと。

だからお客さんは本当に相撲界が変わったのか、

変わっていないのか、ちゃんと見ている。

俺も精いっぱい頑張るから、みんな一緒についてきてくれ。

とにかく真剣な取り組みを見せようと。

奈良を経て、四月三日と四日は

福井県小浜で二日間の興行でした。

市内の体育会に養生用のブルーシートを張って、

そこに土俵を設置して開催したのです。

そして二日目の出来事でした。

きょうも巡業がうまくいってほしい。

そんな思いで会場内を歩いて視察していたんです。

ふと、土俵のほうが気になったんですね。

ひょいっと、土俵のほうを見ながら

前方を確認せずに歩いていたのが災いしました。

足がブルーシートのつなぎ目に引っかかって、

バターンと。

どんなふうに倒れたのか自分では覚えていないけれども、

転倒して、気づいたら床に仰向けになっていました。

ああ、転んでしまった。

立ち上がろう、と思っても、体に力が入らないんですよ。

あれ? 動かないと。

周囲の人たちに上体を起こしてもらいながら、

手足に「動け、動け」と指令を出したけれども、

残念ながらピクリともしなかった。

「あぁ、これはえらいことになったな」と思いました。

【記者:その時、既に起こった事の重大さに気づいていらしたのですね】

これは後から分かることですが、この時、

私は首を強打して脊髄を損傷してしまったんです。

四肢麻痺状態で動かない体を救急車に乗せられて、

小浜市内の病院へ。

そうして検査、検査が続いて、

MRIの狭い箱の中に入れられた時、涙が出てきました。

どういう涙と言ったらいいのかな……。

情けないのか、悲しいのか、よく分からないけれど、

天井を見ながら涙がポロポロと出てきたことは覚えています。

翌朝、ヘリの手配がつかず、

民間の救急車でストレッチャーに寝たまま

東京の慶應病院へと向かいました。

駆けつけた女房と、小浜の病院の先生が

同乗してくれていましたが、

聞けば到着まで八時間もかかったといいます。

その間、私は「なんで自分がこんなことに」

という情けない思いと、ただただ女房に

「すまない」という、それだけでしたね。

※尾車氏はいかにこの苦境を乗り越え、

奇跡といわれる回復を果たしたのか?

詳しくは、まもなくお手元に届く

『致知』9月号(P26~30)をご覧ください。

【記者:十年前にもご登場いただきましたが、

大変お元気な印象が強かっただけに、

昨年、脊髄損傷で四肢麻痺になられたという

報道を聞いて大変驚きました】

私、昨年の二月に相撲協会内の巡業部長に就任したんです。

平成六年から巡業部に籍を置き、

自分なりに改革する点がいっぱいあるなと思ってきました。

三月の本場所を終え、部長として初めて四月に巡業を迎えました。

スタートの四月一日は伊勢でした。

神宮に集まった全力士の前で巡業の責任者として

私なりの決意を述べました。

相撲界は不祥事やらいろいろあったと。

だからお客さんは本当に相撲界が変わったのか、

変わっていないのか、ちゃんと見ている。

俺も精いっぱい頑張るから、みんな一緒についてきてくれ。

とにかく真剣な取り組みを見せようと。

奈良を経て、四月三日と四日は

福井県小浜で二日間の興行でした。

市内の体育会に養生用のブルーシートを張って、

そこに土俵を設置して開催したのです。

そして二日目の出来事でした。

きょうも巡業がうまくいってほしい。

そんな思いで会場内を歩いて視察していたんです。

ふと、土俵のほうが気になったんですね。

ひょいっと、土俵のほうを見ながら

前方を確認せずに歩いていたのが災いしました。

足がブルーシートのつなぎ目に引っかかって、

バターンと。

どんなふうに倒れたのか自分では覚えていないけれども、

転倒して、気づいたら床に仰向けになっていました。

ああ、転んでしまった。

立ち上がろう、と思っても、体に力が入らないんですよ。

あれ? 動かないと。

周囲の人たちに上体を起こしてもらいながら、

手足に「動け、動け」と指令を出したけれども、

残念ながらピクリともしなかった。

「あぁ、これはえらいことになったな」と思いました。

【記者:その時、既に起こった事の重大さに気づいていらしたのですね】

これは後から分かることですが、この時、

私は首を強打して脊髄を損傷してしまったんです。

四肢麻痺状態で動かない体を救急車に乗せられて、

小浜市内の病院へ。

そうして検査、検査が続いて、

MRIの狭い箱の中に入れられた時、涙が出てきました。

どういう涙と言ったらいいのかな……。

情けないのか、悲しいのか、よく分からないけれど、

天井を見ながら涙がポロポロと出てきたことは覚えています。

翌朝、ヘリの手配がつかず、

民間の救急車でストレッチャーに寝たまま

東京の慶應病院へと向かいました。

駆けつけた女房と、小浜の病院の先生が

同乗してくれていましたが、

聞けば到着まで八時間もかかったといいます。

その間、私は「なんで自分がこんなことに」

という情けない思いと、ただただ女房に

「すまない」という、それだけでしたね。

※尾車氏はいかにこの苦境を乗り越え、

奇跡といわれる回復を果たしたのか?

詳しくは、まもなくお手元に届く

『致知』9月号(P26~30)をご覧ください。