9月 4th, 2013

先日、栗山町日の出の寺島正晴さんのお母さんが一月前に

亡くなられたことを知らされ、今朝お参りに出かけた。

このところ降り続く雨の中、懐かしい寺島さんの家に着いた。

毎年、あの美味しいお米を戴いて、ファンの方も多い。

10年以上も、訪問していなかったかもしれない。

思い起こせば、寺島さんとの出会いが、最初の農家さんとの出会いだった。

もう30年も前、市場でことのほか美味しいトマトに感動!したのだった。

0リングでもバッチリ、早速電話で栽培法を聞き出し、即農園に向かった。

その取れる何もかもが美味しくて安全なので、そこから交流が始まった。

初期からのお客様は、懐かしく思われるに違いない。

あの黄玉のスイカの美味しいこと、ジャガイモの旨いこと、

山のように仕入れて、みなさんに歓んで頂いたものだった。

あれから30年も経って、お互いに年取ったけど心は同じだった。

まほろばの原点はココだったなー、と思いにふけた今日であった。

あと10日も過ぎると、稲刈りが始まるという。

もう一度、行ってみたい、寺島さん夫妻であった。

寺島さんの「北里」カボチャ、仕入れて来ました。

●昨年デビューした新品種の「北里(ほくり)」

昨年の新品種「北里」。黒皮で、果肉は濃黄色で加熱するとオレンジ色に近くなるもので、肉質は粉質でホクホクして甘みの強いカボチャです。「最近はホクホクしたカボチャが流行りですが『喉に詰まるから』と言って敬遠する人もいます。北里は肉質の硬さ、きめ細かさ、貯蔵性、甘味の高さ、風味、香り、色合いなど、すべて自分の好みのカボチャになりました」。![00302[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/003021.jpg)

Posted by mahoroba,

in 農業

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 4th, 2013

南氷洋で漁獲した冷凍「ミンク鯨」を解凍に二日かけ、

一週間にわたり-5℃で熟成させたものを販売しています。

『熟成ミンク鯨』 100g ¥320

そして、秋には釧路沖で、ミンク鯨の試験操業が始まります。

お楽しみに。

Posted by mahoroba,

in 漁業

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 3rd, 2013

~佐藤忠良先生から学んだこと~

笹戸千津子(彫刻家)

『致知』2013年9月号

「致知随想」より

![PN2011033001000518.-.-.CI0003[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/PN2011033001000518.-.-.CI00031.jpg) 「人間はある年齢になると下降線を辿る。

だけど僕は、地面スレスレでもいいから、

ずっと水平飛行しながら一生を終えたい」

世界的な彫刻家・佐藤忠良先生はこの言葉どおり、

二年前に九十八歳で亡くなるまで

創作活動に情熱を燃やし続けました。

私が佐藤先生とご縁をいただいたのは昭和四十一年、

新設された東京造形大学の一期生として入学した時でした。

母と乗った入学式に向かうバスで、

たまたま隣にハンチング帽をかぶり、

大きな鞄を抱えた、俳優の宇野重吉さんに似た男性が

座っていました。

その人が佐藤先生だったのです。

先生は山口の田舎から一緒に上京してきた母に

親切に話しかけてくださり、

細やかな心遣いを示してくださった一方、

その直後に行われた入学式では実に斬新なスピーチをされました。

日本の美術大学の歴史が始まって以来、

これほど程度の低い学生が集まったことはないだろう。

けれども私は、本人も世の人も天才だと思っているだろう

私の母校・東京藝術大学の学生と競争させてみるつもりだ。

素直に一所懸命に勉強すれば、

卒業時には一番成績の悪い学生でも

藝大の学生の下から三番目以上の力をつけさせる」

父母もいる前でこんな話をする先生のことを、

最初は随分変わった人だと思いましたが、

授業を通じてそのお人柄と芸術に対する深い洞察に触れ、

私はたちまち深い感化を受けました。

「大学の門を一歩くぐったら、

僕は教える人、君たちは習う人、

この区別をハッキリさせよう。

でも大学の門を一歩出たら、

お互いに芸術で悩む人間同士として付き合おう」

そんな佐藤先生から、四年の履修期間が終わり、

研究室に三年間残った後、

「僕のモデルを務めてほしい。

その代わり僕のアトリエで自由に仕事をしていいから」

と誘われ、私は迷わず承りました。

おかげさまで私は先生のそばで創作活動を続けながら、

「帽子・夏」をはじめとする「帽子シリーズ」など、

七〇年代以降の先生の九割方の作品で

モデルを務める僥倖に恵まれました。

そのうち秘書のお仕事も担うようになり、

お亡くなりになるまで

四十年以上も身近にお仕えしたのでした。

私が彫刻の道を志した当初、

まだ女性で彫刻をやる人は稀でした。

けれども父は、

これからは女性も手に職を持たなければならない、

と理解を示してくれ、

「おまえは特別才能があるわけではないから、

人より少しでも抜きん出たかったら人の三倍やりなさい」

と励ましてくれました。

私自身も、せっかく生まれてきたからには

自分をとことん試してみたいと思い、

自ら土日もなく佐藤先生のアトリエに通い詰め、

作品審査では必ず他の方より多く出品し続けました。

先生も私の意気込みに応えてますます創作に熱中され、

二人で競うように作品に取り組み続けたものです。

アトリエでは先生の粘土練りや心棒づくりをお手伝いしながら、

概ね午前中に自分の作品制作を行い、

午後は先生のモデルを務めました。

モデルを務めている時間は当然自分の作業はできませんが、

先生が制作に呻吟される姿を直に拝見するのが、

何物にも代えがたい勉強でした。

作品に向かう先生の姿勢は大変厳しく、

道具や粘土を粗末に扱うと厳しく叱責されました。

また、彫刻に男も女もない。

男に手伝ってもらおうと思った瞬間から負けが始まる、

と女性にも一切甘えは許されませんでした。

若い頃は

「こんなみっともない作品を

僕のアトリエに置いてもらったら困る」

と完成間近の作品を壊すよう命じられ、

涙に暮れた体験は数え切れません。

けれども先生は、一度制作の場を離れると

実に温かい思いやりを示してくださいました。

「世の中には低姿勢とか高姿勢って言葉があるけれども、

人間の姿勢は一つでいいんだよ」

と、どんな偉い方にもへつらわず、

また職人さんやお手伝いさんにも細やかな心遣いを示されるので、

面会した人は誰もが感激し、先生の虜になりました。

こうした先生の姿勢は、幼くして

父親を亡くし他家へ書生に入り、また先の大戦で応召し、

三年間もシベリアで抑留生活を送られた

ご体験とも無関係ではないでしょう。

イギリスに彫刻家のヘンリー・ムーアを訪ねた時、

既に晩年で病床にあったムーアが、

きちんとネクタイを締めて応対してくれた姿勢に感銘を受け、

「隣人へのいたわりや優しさのない人間が創る芸術は、

すべて嘘と言ってもいい」

と繰り返されていました。

学生時代に師事した朝倉文夫先生から

「一日土をいじらざれば一日の退歩」

と教えられた佐藤先生は、講演会などで若い学生から、

「佐藤先生のような素晴らしい作品を

創作するにはどうしたらいいですか?」

と質問されると決まって、

「コツはただ、コツコツコツコツやることだよ」

とユーモラスに答えていらっしゃいました。

生涯水平飛行を願った先生ですが、

それは極めて辛いことだともおっしゃっていました。

それでも先生は毎朝八時過ぎには必ずアトリエに入り、

生涯休むことなく活動を続けられました。

私もこの偉大な師の志を継ぎ、

命の炎が尽きるまで

創作活動に打ち込んでゆきたいと願っています。

「人間はある年齢になると下降線を辿る。

だけど僕は、地面スレスレでもいいから、

ずっと水平飛行しながら一生を終えたい」

世界的な彫刻家・佐藤忠良先生はこの言葉どおり、

二年前に九十八歳で亡くなるまで

創作活動に情熱を燃やし続けました。

私が佐藤先生とご縁をいただいたのは昭和四十一年、

新設された東京造形大学の一期生として入学した時でした。

母と乗った入学式に向かうバスで、

たまたま隣にハンチング帽をかぶり、

大きな鞄を抱えた、俳優の宇野重吉さんに似た男性が

座っていました。

その人が佐藤先生だったのです。

先生は山口の田舎から一緒に上京してきた母に

親切に話しかけてくださり、

細やかな心遣いを示してくださった一方、

その直後に行われた入学式では実に斬新なスピーチをされました。

日本の美術大学の歴史が始まって以来、

これほど程度の低い学生が集まったことはないだろう。

けれども私は、本人も世の人も天才だと思っているだろう

私の母校・東京藝術大学の学生と競争させてみるつもりだ。

素直に一所懸命に勉強すれば、

卒業時には一番成績の悪い学生でも

藝大の学生の下から三番目以上の力をつけさせる」

父母もいる前でこんな話をする先生のことを、

最初は随分変わった人だと思いましたが、

授業を通じてそのお人柄と芸術に対する深い洞察に触れ、

私はたちまち深い感化を受けました。

「大学の門を一歩くぐったら、

僕は教える人、君たちは習う人、

この区別をハッキリさせよう。

でも大学の門を一歩出たら、

お互いに芸術で悩む人間同士として付き合おう」

そんな佐藤先生から、四年の履修期間が終わり、

研究室に三年間残った後、

「僕のモデルを務めてほしい。

その代わり僕のアトリエで自由に仕事をしていいから」

と誘われ、私は迷わず承りました。

おかげさまで私は先生のそばで創作活動を続けながら、

「帽子・夏」をはじめとする「帽子シリーズ」など、

七〇年代以降の先生の九割方の作品で

モデルを務める僥倖に恵まれました。

そのうち秘書のお仕事も担うようになり、

お亡くなりになるまで

四十年以上も身近にお仕えしたのでした。

私が彫刻の道を志した当初、

まだ女性で彫刻をやる人は稀でした。

けれども父は、

これからは女性も手に職を持たなければならない、

と理解を示してくれ、

「おまえは特別才能があるわけではないから、

人より少しでも抜きん出たかったら人の三倍やりなさい」

と励ましてくれました。

私自身も、せっかく生まれてきたからには

自分をとことん試してみたいと思い、

自ら土日もなく佐藤先生のアトリエに通い詰め、

作品審査では必ず他の方より多く出品し続けました。

先生も私の意気込みに応えてますます創作に熱中され、

二人で競うように作品に取り組み続けたものです。

アトリエでは先生の粘土練りや心棒づくりをお手伝いしながら、

概ね午前中に自分の作品制作を行い、

午後は先生のモデルを務めました。

モデルを務めている時間は当然自分の作業はできませんが、

先生が制作に呻吟される姿を直に拝見するのが、

何物にも代えがたい勉強でした。

作品に向かう先生の姿勢は大変厳しく、

道具や粘土を粗末に扱うと厳しく叱責されました。

また、彫刻に男も女もない。

男に手伝ってもらおうと思った瞬間から負けが始まる、

と女性にも一切甘えは許されませんでした。

若い頃は

「こんなみっともない作品を

僕のアトリエに置いてもらったら困る」

と完成間近の作品を壊すよう命じられ、

涙に暮れた体験は数え切れません。

けれども先生は、一度制作の場を離れると

実に温かい思いやりを示してくださいました。

「世の中には低姿勢とか高姿勢って言葉があるけれども、

人間の姿勢は一つでいいんだよ」

と、どんな偉い方にもへつらわず、

また職人さんやお手伝いさんにも細やかな心遣いを示されるので、

面会した人は誰もが感激し、先生の虜になりました。

こうした先生の姿勢は、幼くして

父親を亡くし他家へ書生に入り、また先の大戦で応召し、

三年間もシベリアで抑留生活を送られた

ご体験とも無関係ではないでしょう。

イギリスに彫刻家のヘンリー・ムーアを訪ねた時、

既に晩年で病床にあったムーアが、

きちんとネクタイを締めて応対してくれた姿勢に感銘を受け、

「隣人へのいたわりや優しさのない人間が創る芸術は、

すべて嘘と言ってもいい」

と繰り返されていました。

学生時代に師事した朝倉文夫先生から

「一日土をいじらざれば一日の退歩」

と教えられた佐藤先生は、講演会などで若い学生から、

「佐藤先生のような素晴らしい作品を

創作するにはどうしたらいいですか?」

と質問されると決まって、

「コツはただ、コツコツコツコツやることだよ」

とユーモラスに答えていらっしゃいました。

生涯水平飛行を願った先生ですが、

それは極めて辛いことだともおっしゃっていました。

それでも先生は毎朝八時過ぎには必ずアトリエに入り、

生涯休むことなく活動を続けられました。

私もこの偉大な師の志を継ぎ、

命の炎が尽きるまで

創作活動に打ち込んでゆきたいと願っています。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

9月 2nd, 2013

山下 智茂(星稜高校野球部監督)

『一流たちの金言』(致知出版社)より

http://www.chichi.co.jp/news/3818.html

![PK2012011902100112_size0[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/PK2012011902100112_size01.jpg) (高校時代の松井秀喜選手はいかがでしたか?)

いまでも忘れられないのが、入学した日、

「おめでとう」と言って握手した時のことです。

手が象の皮膚のように硬くひび割れていたのです。

ちょっとやそっとの素振りではああはなりません。

こいつ、どんだけ練習してんのや、とこっちが驚くほどでした。

才能もあったけど、才能を生かすための努力を

怠りませんでした。

それにご両親もしっかりした方々で、

三年間で松井の両親と話したのは三回しかないんです。

まず入学に際して

「よろしくお願いします」。

ドラフトの時、

「先生、相談に乗ってやってください」。

そして卒業の時、

「三年間どうもありがとうございました」

の三回です。

野球部の中には

「監督さん、なぜうちの子を試合で使ってくれないの?」

「なんでうちの子ばかり叱られるの?」

と言ってこられる親御さんもいますが、

松井の両親は百%息子を信じ、

学校を信じてくださっていたから、

一切口出しはなさいませんでした。

(松井選手とはいまでも親交があると伺っています)

義理堅いから、こっちに帰ってくると

必ず挨拶に来るんです。

で、来るたびに僕が読んで

「いいな」と思った本を彼に渡しています。

彼は高校時代、電車で一時間かかる町から

通っていたのですが、行き帰りで本を読むように勧めました。

最初は野球が上手くなってほしいから

野球の本を読ませていましたが、

次第に『宮本武蔵』や『徳川家康』などの歴史小説を薦め、

最後は中国の歴史書とか哲学書を読ませました。

プラトンとかアリストテレスとか。

本を読めば知識が広がるだけじゃなくて、

集中力が高まるんです。

それは打席に立って発揮する集中力に繋がるんですね。

それに彼にはただのホームランバッターではなく、

王・長嶋に次ぐ本物のスターになってほしかったから、

「日本一のバッターを目指すなら心も日本一になれ」

といつも言っていました。

彼は最後の夏の甲子園で話題になったでしょう。

(5打席連続敬遠されても、

平然と一塁に走っていった試合ですね)

実はあの前年、高校選抜で一緒に台湾に行ったんです。

現地の審判だから当然台湾びいきで、

顔の前を通ったような球もストライクにする。

松井は頭に来て、三振するとバットを地面に叩きつけたんです。

その時、

「おまえは日の丸をつけて来ているんだ。

石川代表じゃない。球界最高のレベルを目指すなら、

知徳体の揃った選手になれ」

と懇々と話をしました。

(先生のお話を翌年にはしっかりと理解されていたんですね)

ええ。彼がいた3年間は甲子園に連続出場できたし、

最後の国体では優勝もしました。

スケールの大きな夢を追いかけた楽しい3年間でした。

(高校時代の松井秀喜選手はいかがでしたか?)

いまでも忘れられないのが、入学した日、

「おめでとう」と言って握手した時のことです。

手が象の皮膚のように硬くひび割れていたのです。

ちょっとやそっとの素振りではああはなりません。

こいつ、どんだけ練習してんのや、とこっちが驚くほどでした。

才能もあったけど、才能を生かすための努力を

怠りませんでした。

それにご両親もしっかりした方々で、

三年間で松井の両親と話したのは三回しかないんです。

まず入学に際して

「よろしくお願いします」。

ドラフトの時、

「先生、相談に乗ってやってください」。

そして卒業の時、

「三年間どうもありがとうございました」

の三回です。

野球部の中には

「監督さん、なぜうちの子を試合で使ってくれないの?」

「なんでうちの子ばかり叱られるの?」

と言ってこられる親御さんもいますが、

松井の両親は百%息子を信じ、

学校を信じてくださっていたから、

一切口出しはなさいませんでした。

(松井選手とはいまでも親交があると伺っています)

義理堅いから、こっちに帰ってくると

必ず挨拶に来るんです。

で、来るたびに僕が読んで

「いいな」と思った本を彼に渡しています。

彼は高校時代、電車で一時間かかる町から

通っていたのですが、行き帰りで本を読むように勧めました。

最初は野球が上手くなってほしいから

野球の本を読ませていましたが、

次第に『宮本武蔵』や『徳川家康』などの歴史小説を薦め、

最後は中国の歴史書とか哲学書を読ませました。

プラトンとかアリストテレスとか。

本を読めば知識が広がるだけじゃなくて、

集中力が高まるんです。

それは打席に立って発揮する集中力に繋がるんですね。

それに彼にはただのホームランバッターではなく、

王・長嶋に次ぐ本物のスターになってほしかったから、

「日本一のバッターを目指すなら心も日本一になれ」

といつも言っていました。

彼は最後の夏の甲子園で話題になったでしょう。

(5打席連続敬遠されても、

平然と一塁に走っていった試合ですね)

実はあの前年、高校選抜で一緒に台湾に行ったんです。

現地の審判だから当然台湾びいきで、

顔の前を通ったような球もストライクにする。

松井は頭に来て、三振するとバットを地面に叩きつけたんです。

その時、

「おまえは日の丸をつけて来ているんだ。

石川代表じゃない。球界最高のレベルを目指すなら、

知徳体の揃った選手になれ」

と懇々と話をしました。

(先生のお話を翌年にはしっかりと理解されていたんですね)

ええ。彼がいた3年間は甲子園に連続出場できたし、

最後の国体では優勝もしました。

スケールの大きな夢を追いかけた楽しい3年間でした。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 31st, 2013

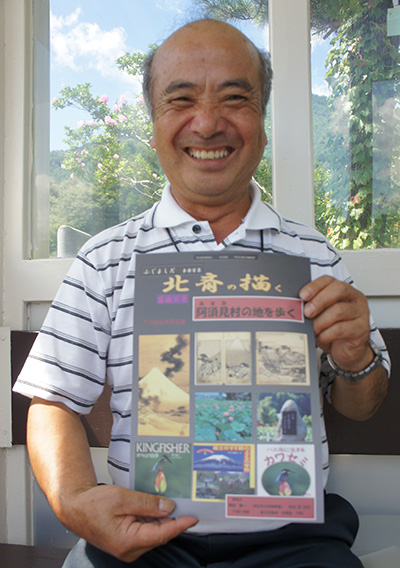

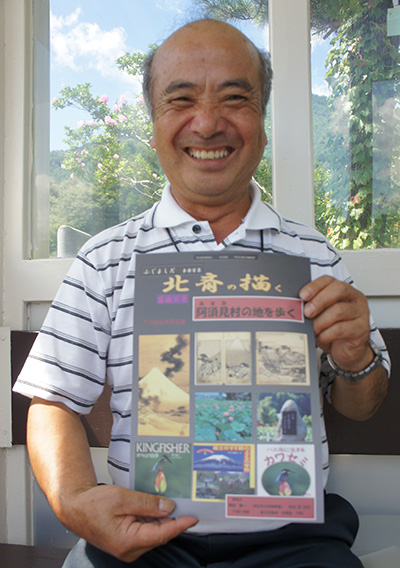

今回、山梨県富士吉田に自然医学の森下会長らと、「富士古文書」開陳の縁に接しました。

そこの周辺地域の世話役で、とくに蓮の花が満開の「明見湖」や「徐福」関係の史跡を案内しているのが、

私の親戚筋の勝俣源一さんで、ご当地歴史家です。

ことに、富士のすそ野の「メダカの学校」を主催して、子どもたちの農業体験教育をしています。

メダカも外来種が増えたともことで、昔からのメダカを増やして放しています。

江戸期、葛飾北斎がこの明見の地から、富士山や徐福を描いていることからその普及にも努められています。

その源一さんから、とても面白い話を教えてくださいました。

何とある中学生が書いたとのことです。

「あるバッタのはなし」

ある町に一匹のバッタがおりました。

そのバッタの名前は『いきあたりばったり』。

気ままに生きていたバッタの体にシミが出来ました。

医者が言われたことは、それは、

「苦しみ」と「悲しみ」というシミでした。

果物を食べると治るよ!と言われ、

治すために、柿を食べたが、食った柿の名前が悪い。

その名は「もがき」と「あがき」。

それでは、どうすればいいんだ!と聞いたら、

この裏山の崖を上がりなさいと言われた。

その崖の名前は「命がけ」です。

苦労してやっとの思いで上がると、

素晴らしい景色で、気持ちが爽やかになりました。

すると、その時から不思議と体の

シミがスッーと消えました。

そのバッタの名前は、

『がんばった』という名前に変わりました。

(ある中学生の作り話でした)

Posted by mahoroba,

in 歴史

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 31st, 2013

昨日、名寄の松本冬水さんの奥様がひょっこり御越しになりました。

最近、北海道の雑誌に載ったのでと、本を見せてくれました。

8頁にわたっての詳しい内容で、これを見て注文があったとか。

「翁」と「小面」はいつも、私の背の壁に飾っているものと同じです。

しかし、微妙に違っていて、「翁」はまほろばの無限心をイメージしてと依頼し、

「小面」は一昨年でしたか、札幌での能舞台に持参された快心の作でした。

以前にも書きましたが、「前世」があると確信したのが、彼に会ってからです。

全く独学で、これほど精緻で気合の籠ったものが出来るものかと感嘆したからです。

実物を、ご覧になりたい方は、気軽に事務所にお立ち寄りください。

Posted by mahoroba,

in 文化

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 31st, 2013

松平 康隆(全日本バレーボール協会名誉会長)

『一流たちの金言』(致知出版社)より

http://www.chichi.co.jp/news/3818.html

![451772_c450[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/08/451772_c4501.jpg)

やっぱり私の一番根源的な思いは

「負けてたまるか」ですね。

これは母の教えでもあるんです。

私の母は娘盛りの16歳の時に

銭湯で細菌に感染し、一夜にして

目が見えなくなってしまいました。

その後、縁あって父と結婚し、私を産んだのが昭和5年。

ご存じでしょうけれど、その前年の昭和4年に

世界大恐慌がありました

いま100年に1度の大不況といわれていますが、

こんなもんじゃない。

あの時は餓死者が出るほどの困窮の極みだったのです、

父は小さいながらも事業を営んでいましたが、

父にもしものことがあれば、

目の見えない自分と小さな息子が路頭に迷ってしまう。

あの頃は社会保障なんてない時代でしたから、

物乞いになるか、死ぬかどちらかしかないわけです。

そこで一念発起した母は、女性が仕事を持つことが

考えられない時代に骨瓶(こつがめ)を焼く会社を設立したんです。

鹿児島の女性でしたし、

強い女性だったことは確かです。

また、なんとしても生きていかなければという

気概がそうさせたのでしょう。

その母が私に繰り返し教えたことが3つありまして、

まず1つが、

「負けてたまるかと静かに自分に言いなさい」

簡単に言えば克己心ですよね。

人間はどんなに強そうに見える人にも弱い部分がある、

その弱さとはナヨナヨしているということよりも、

怠惰であったり、妥協でしたり、

みんな己に対する甘さを持っているわけです。

だから常に自分白身を叱咤激励し、

己に打ち克つことが人生では大切なことだと、

そういう実感が障害とともに生きた母にはあったのでしょう。

この「負けてたまるか」は、監督になって世界一を目指す

私にとって一番大切な言葉であり教えとなりました。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 30th, 2013

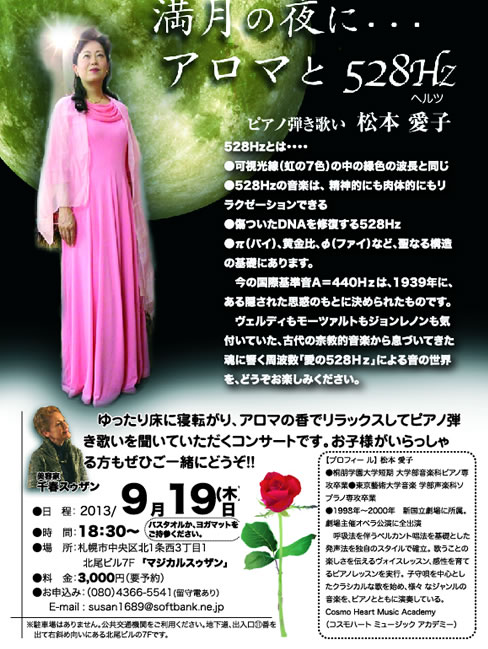

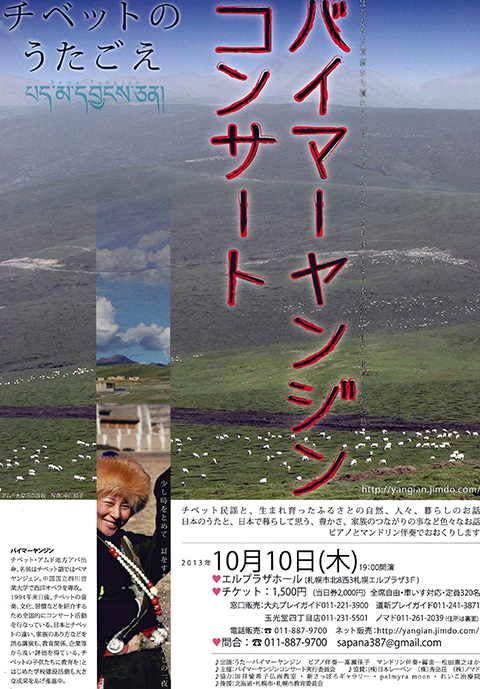

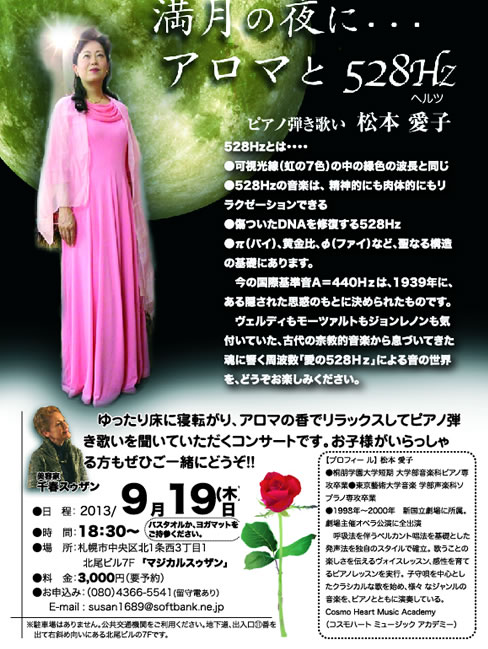

中央区でリラクゼーション&ケアサロン「マジカルスゥザン」を開かれている美容家の千春スーザンさん。

彼女の主催で松本愛子先生のリラックスコンサートが、9月19日夜開かれます。

9月19日は丁度、満月の夜。

エッセンチアさんで揃えたアロマの香りとキャンドルだけを灯しての「ゆらぎコンサート」。

松本先生の唄われる癒しの周波数528Hzの聖なる音楽で、全身の細胞が蘇るのを体験されることでしょう。

是非、ご家族の皆様とともに、ご参加くださいますように・・・・・

お待ち申し上げております。

Posted by mahoroba,

in イベント

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 29th, 2013

小野田 寛郎(元陸軍少尉・財団法人小野田自然塾理事長)

『人間学入門』(致知出版社)より

http://www.chichi.co.jp/news/3818.html

![110119[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/08/1101191.jpg) (ルバング島にいた)30年間で発熱は2回でした。

それは仲間が負傷して、介護疲れでちょっと出しただけです。

熱が出たところで、医者も薬もないですから、

まずは健康でいることが大事です。

そして健康でいるには

頭をよく働かせなければダメです。

自分の頭で自分の体をコントロールする。

健康でないと思考さえ狂って、消極的になったりします。

島を歩いていると、

何年も前の遺体に会うこともあるんです。

それを埋めながら、

「早く死んだほうが楽ですね」と仲間に言われ、

本当にそうだなと思ったこともあります。

獣のような生活をして、

あと何年したらケリがつくか保証もないですし、

肉体的にもそういつまでも戦い続けるわけにもいかない。

いずれはこの島で死ななきゃいけないと覚悟しているので、

ついつい目の前のことに振り回され、

「それなら早く死んだほうが……」と思ってしまう。

結局頭が働かなくなると、

目標とか目的意識が希薄になるんです。

だから、仲間と喧嘩をするのも、

頭が働かずに正しい状況判断ができない時でした。

右に行くか、左に行くか。

そっちへ行ったら敵の待ち伏せに遭うから嫌だと言う。

しまいには、

「隊長は俺たちを敵がいるところへ連れて行くのか、

そんな敵の回し者みたいな奴は生かしておけない」

と言って銃を持ち出します。

「馬鹿、早まるな。やめろ」

と言えばいいんですけど、

こちらもついつり出されて銃を構えてしまう。

しまったと思って、

「じゃ命があったらまた会おう」

と言って回れ右して、僕は自分が行こうと思っていた

道を行くのですが、背中を見せるわけだから、

そこで撃たれたら死んでいました。

だから僕らの場合は議論をするにも命がけでした。

いずれにしても、頭がしっかり働かなくなると

正しい状況判断ができなくなる。

* *

よく孤独感はなかったかと聞かれましたが、

僕は孤独なんていうことはないと思っていました。

22歳で島に入りましたが、持っている知識が

そもそもいろいろな人から授かったものです。

すでに大きな恩恵があって生きているのだから、

決して一人で生きているわけではないのです。

一人になったからといって昔を懐かしんでは、

かえって気がめいるだけですから、

一人の利点、それを考えればいいんです。

一人のほうがこういう利点があるんだと、

それをフルに発揮するように考えていれば、

昔を懐かしんでいる暇もなかったです。

(ルバング島にいた)30年間で発熱は2回でした。

それは仲間が負傷して、介護疲れでちょっと出しただけです。

熱が出たところで、医者も薬もないですから、

まずは健康でいることが大事です。

そして健康でいるには

頭をよく働かせなければダメです。

自分の頭で自分の体をコントロールする。

健康でないと思考さえ狂って、消極的になったりします。

島を歩いていると、

何年も前の遺体に会うこともあるんです。

それを埋めながら、

「早く死んだほうが楽ですね」と仲間に言われ、

本当にそうだなと思ったこともあります。

獣のような生活をして、

あと何年したらケリがつくか保証もないですし、

肉体的にもそういつまでも戦い続けるわけにもいかない。

いずれはこの島で死ななきゃいけないと覚悟しているので、

ついつい目の前のことに振り回され、

「それなら早く死んだほうが……」と思ってしまう。

結局頭が働かなくなると、

目標とか目的意識が希薄になるんです。

だから、仲間と喧嘩をするのも、

頭が働かずに正しい状況判断ができない時でした。

右に行くか、左に行くか。

そっちへ行ったら敵の待ち伏せに遭うから嫌だと言う。

しまいには、

「隊長は俺たちを敵がいるところへ連れて行くのか、

そんな敵の回し者みたいな奴は生かしておけない」

と言って銃を持ち出します。

「馬鹿、早まるな。やめろ」

と言えばいいんですけど、

こちらもついつり出されて銃を構えてしまう。

しまったと思って、

「じゃ命があったらまた会おう」

と言って回れ右して、僕は自分が行こうと思っていた

道を行くのですが、背中を見せるわけだから、

そこで撃たれたら死んでいました。

だから僕らの場合は議論をするにも命がけでした。

いずれにしても、頭がしっかり働かなくなると

正しい状況判断ができなくなる。

* *

よく孤独感はなかったかと聞かれましたが、

僕は孤独なんていうことはないと思っていました。

22歳で島に入りましたが、持っている知識が

そもそもいろいろな人から授かったものです。

すでに大きな恩恵があって生きているのだから、

決して一人で生きているわけではないのです。

一人になったからといって昔を懐かしんでは、

かえって気がめいるだけですから、

一人の利点、それを考えればいいんです。

一人のほうがこういう利点があるんだと、

それをフルに発揮するように考えていれば、

昔を懐かしんでいる暇もなかったです。

Posted by mahoroba,

in 人生論, 未分類

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

![00302[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/003021.jpg)

![PN2011033001000518.-.-.CI0003[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/PN2011033001000518.-.-.CI00031.jpg) 「人間はある年齢になると下降線を辿る。

だけど僕は、地面スレスレでもいいから、

ずっと水平飛行しながら一生を終えたい」

世界的な彫刻家・佐藤忠良先生はこの言葉どおり、

二年前に九十八歳で亡くなるまで

創作活動に情熱を燃やし続けました。

私が佐藤先生とご縁をいただいたのは昭和四十一年、

新設された東京造形大学の一期生として入学した時でした。

母と乗った入学式に向かうバスで、

たまたま隣にハンチング帽をかぶり、

大きな鞄を抱えた、俳優の宇野重吉さんに似た男性が

座っていました。

その人が佐藤先生だったのです。

先生は山口の田舎から一緒に上京してきた母に

親切に話しかけてくださり、

細やかな心遣いを示してくださった一方、

その直後に行われた入学式では実に斬新なスピーチをされました。

日本の美術大学の歴史が始まって以来、

これほど程度の低い学生が集まったことはないだろう。

けれども私は、本人も世の人も天才だと思っているだろう

私の母校・東京藝術大学の学生と競争させてみるつもりだ。

素直に一所懸命に勉強すれば、

卒業時には一番成績の悪い学生でも

藝大の学生の下から三番目以上の力をつけさせる」

父母もいる前でこんな話をする先生のことを、

最初は随分変わった人だと思いましたが、

授業を通じてそのお人柄と芸術に対する深い洞察に触れ、

私はたちまち深い感化を受けました。

「大学の門を一歩くぐったら、

僕は教える人、君たちは習う人、

この区別をハッキリさせよう。

でも大学の門を一歩出たら、

お互いに芸術で悩む人間同士として付き合おう」

そんな佐藤先生から、四年の履修期間が終わり、

研究室に三年間残った後、

「僕のモデルを務めてほしい。

その代わり僕のアトリエで自由に仕事をしていいから」

と誘われ、私は迷わず承りました。

おかげさまで私は先生のそばで創作活動を続けながら、

「帽子・夏」をはじめとする「帽子シリーズ」など、

七〇年代以降の先生の九割方の作品で

モデルを務める僥倖に恵まれました。

そのうち秘書のお仕事も担うようになり、

お亡くなりになるまで

四十年以上も身近にお仕えしたのでした。

私が彫刻の道を志した当初、

まだ女性で彫刻をやる人は稀でした。

けれども父は、

これからは女性も手に職を持たなければならない、

と理解を示してくれ、

「おまえは特別才能があるわけではないから、

人より少しでも抜きん出たかったら人の三倍やりなさい」

と励ましてくれました。

私自身も、せっかく生まれてきたからには

自分をとことん試してみたいと思い、

自ら土日もなく佐藤先生のアトリエに通い詰め、

作品審査では必ず他の方より多く出品し続けました。

先生も私の意気込みに応えてますます創作に熱中され、

二人で競うように作品に取り組み続けたものです。

アトリエでは先生の粘土練りや心棒づくりをお手伝いしながら、

概ね午前中に自分の作品制作を行い、

午後は先生のモデルを務めました。

モデルを務めている時間は当然自分の作業はできませんが、

先生が制作に呻吟される姿を直に拝見するのが、

何物にも代えがたい勉強でした。

作品に向かう先生の姿勢は大変厳しく、

道具や粘土を粗末に扱うと厳しく叱責されました。

また、彫刻に男も女もない。

男に手伝ってもらおうと思った瞬間から負けが始まる、

と女性にも一切甘えは許されませんでした。

若い頃は

「こんなみっともない作品を

僕のアトリエに置いてもらったら困る」

と完成間近の作品を壊すよう命じられ、

涙に暮れた体験は数え切れません。

けれども先生は、一度制作の場を離れると

実に温かい思いやりを示してくださいました。

「世の中には低姿勢とか高姿勢って言葉があるけれども、

人間の姿勢は一つでいいんだよ」

と、どんな偉い方にもへつらわず、

また職人さんやお手伝いさんにも細やかな心遣いを示されるので、

面会した人は誰もが感激し、先生の虜になりました。

こうした先生の姿勢は、幼くして

父親を亡くし他家へ書生に入り、また先の大戦で応召し、

三年間もシベリアで抑留生活を送られた

ご体験とも無関係ではないでしょう。

イギリスに彫刻家のヘンリー・ムーアを訪ねた時、

既に晩年で病床にあったムーアが、

きちんとネクタイを締めて応対してくれた姿勢に感銘を受け、

「隣人へのいたわりや優しさのない人間が創る芸術は、

すべて嘘と言ってもいい」

と繰り返されていました。

学生時代に師事した朝倉文夫先生から

「一日土をいじらざれば一日の退歩」

と教えられた佐藤先生は、講演会などで若い学生から、

「佐藤先生のような素晴らしい作品を

創作するにはどうしたらいいですか?」

と質問されると決まって、

「人間はある年齢になると下降線を辿る。

だけど僕は、地面スレスレでもいいから、

ずっと水平飛行しながら一生を終えたい」

世界的な彫刻家・佐藤忠良先生はこの言葉どおり、

二年前に九十八歳で亡くなるまで

創作活動に情熱を燃やし続けました。

私が佐藤先生とご縁をいただいたのは昭和四十一年、

新設された東京造形大学の一期生として入学した時でした。

母と乗った入学式に向かうバスで、

たまたま隣にハンチング帽をかぶり、

大きな鞄を抱えた、俳優の宇野重吉さんに似た男性が

座っていました。

その人が佐藤先生だったのです。

先生は山口の田舎から一緒に上京してきた母に

親切に話しかけてくださり、

細やかな心遣いを示してくださった一方、

その直後に行われた入学式では実に斬新なスピーチをされました。

日本の美術大学の歴史が始まって以来、

これほど程度の低い学生が集まったことはないだろう。

けれども私は、本人も世の人も天才だと思っているだろう

私の母校・東京藝術大学の学生と競争させてみるつもりだ。

素直に一所懸命に勉強すれば、

卒業時には一番成績の悪い学生でも

藝大の学生の下から三番目以上の力をつけさせる」

父母もいる前でこんな話をする先生のことを、

最初は随分変わった人だと思いましたが、

授業を通じてそのお人柄と芸術に対する深い洞察に触れ、

私はたちまち深い感化を受けました。

「大学の門を一歩くぐったら、

僕は教える人、君たちは習う人、

この区別をハッキリさせよう。

でも大学の門を一歩出たら、

お互いに芸術で悩む人間同士として付き合おう」

そんな佐藤先生から、四年の履修期間が終わり、

研究室に三年間残った後、

「僕のモデルを務めてほしい。

その代わり僕のアトリエで自由に仕事をしていいから」

と誘われ、私は迷わず承りました。

おかげさまで私は先生のそばで創作活動を続けながら、

「帽子・夏」をはじめとする「帽子シリーズ」など、

七〇年代以降の先生の九割方の作品で

モデルを務める僥倖に恵まれました。

そのうち秘書のお仕事も担うようになり、

お亡くなりになるまで

四十年以上も身近にお仕えしたのでした。

私が彫刻の道を志した当初、

まだ女性で彫刻をやる人は稀でした。

けれども父は、

これからは女性も手に職を持たなければならない、

と理解を示してくれ、

「おまえは特別才能があるわけではないから、

人より少しでも抜きん出たかったら人の三倍やりなさい」

と励ましてくれました。

私自身も、せっかく生まれてきたからには

自分をとことん試してみたいと思い、

自ら土日もなく佐藤先生のアトリエに通い詰め、

作品審査では必ず他の方より多く出品し続けました。

先生も私の意気込みに応えてますます創作に熱中され、

二人で競うように作品に取り組み続けたものです。

アトリエでは先生の粘土練りや心棒づくりをお手伝いしながら、

概ね午前中に自分の作品制作を行い、

午後は先生のモデルを務めました。

モデルを務めている時間は当然自分の作業はできませんが、

先生が制作に呻吟される姿を直に拝見するのが、

何物にも代えがたい勉強でした。

作品に向かう先生の姿勢は大変厳しく、

道具や粘土を粗末に扱うと厳しく叱責されました。

また、彫刻に男も女もない。

男に手伝ってもらおうと思った瞬間から負けが始まる、

と女性にも一切甘えは許されませんでした。

若い頃は

「こんなみっともない作品を

僕のアトリエに置いてもらったら困る」

と完成間近の作品を壊すよう命じられ、

涙に暮れた体験は数え切れません。

けれども先生は、一度制作の場を離れると

実に温かい思いやりを示してくださいました。

「世の中には低姿勢とか高姿勢って言葉があるけれども、

人間の姿勢は一つでいいんだよ」

と、どんな偉い方にもへつらわず、

また職人さんやお手伝いさんにも細やかな心遣いを示されるので、

面会した人は誰もが感激し、先生の虜になりました。

こうした先生の姿勢は、幼くして

父親を亡くし他家へ書生に入り、また先の大戦で応召し、

三年間もシベリアで抑留生活を送られた

ご体験とも無関係ではないでしょう。

イギリスに彫刻家のヘンリー・ムーアを訪ねた時、

既に晩年で病床にあったムーアが、

きちんとネクタイを締めて応対してくれた姿勢に感銘を受け、

「隣人へのいたわりや優しさのない人間が創る芸術は、

すべて嘘と言ってもいい」

と繰り返されていました。

学生時代に師事した朝倉文夫先生から

「一日土をいじらざれば一日の退歩」

と教えられた佐藤先生は、講演会などで若い学生から、

「佐藤先生のような素晴らしい作品を

創作するにはどうしたらいいですか?」

と質問されると決まって、

![PK2012011902100112_size0[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/PK2012011902100112_size01.jpg) (高校時代の松井秀喜選手はいかがでしたか?)

いまでも忘れられないのが、入学した日、

「おめでとう」と言って握手した時のことです。

手が象の皮膚のように硬くひび割れていたのです。

ちょっとやそっとの素振りではああはなりません。

こいつ、どんだけ練習してんのや、とこっちが驚くほどでした。

才能もあったけど、才能を生かすための努力を

怠りませんでした。

それにご両親もしっかりした方々で、

三年間で松井の両親と話したのは三回しかないんです。

まず入学に際して

「よろしくお願いします」。

ドラフトの時、

「先生、相談に乗ってやってください」。

そして卒業の時、

「三年間どうもありがとうございました」

の三回です。

野球部の中には

「監督さん、なぜうちの子を試合で使ってくれないの?」

「なんでうちの子ばかり叱られるの?」

と言ってこられる親御さんもいますが、

松井の両親は百%息子を信じ、

学校を信じてくださっていたから、

一切口出しはなさいませんでした。

(松井選手とはいまでも親交があると伺っています)

義理堅いから、こっちに帰ってくると

必ず挨拶に来るんです。

で、来るたびに僕が読んで

「いいな」と思った本を彼に渡しています。

彼は高校時代、電車で一時間かかる町から

通っていたのですが、行き帰りで本を読むように勧めました。

最初は野球が上手くなってほしいから

野球の本を読ませていましたが、

次第に『宮本武蔵』や『徳川家康』などの歴史小説を薦め、

最後は中国の歴史書とか哲学書を読ませました。

プラトンとかアリストテレスとか。

本を読めば知識が広がるだけじゃなくて、

集中力が高まるんです。

それは打席に立って発揮する集中力に繋がるんですね。

それに彼にはただのホームランバッターではなく、

王・長嶋に次ぐ本物のスターになってほしかったから、

「日本一のバッターを目指すなら心も日本一になれ」

といつも言っていました。

彼は最後の夏の甲子園で話題になったでしょう。

(5打席連続敬遠されても、

平然と一塁に走っていった試合ですね)

実はあの前年、高校選抜で一緒に台湾に行ったんです。

現地の審判だから当然台湾びいきで、

顔の前を通ったような球もストライクにする。

松井は頭に来て、三振するとバットを地面に叩きつけたんです。

その時、

「おまえは日の丸をつけて来ているんだ。

石川代表じゃない。球界最高のレベルを目指すなら、

知徳体の揃った選手になれ」

と懇々と話をしました。

(先生のお話を翌年にはしっかりと理解されていたんですね)

ええ。彼がいた3年間は甲子園に連続出場できたし、

最後の国体では優勝もしました。

スケールの大きな夢を追いかけた楽しい3年間でした。

(高校時代の松井秀喜選手はいかがでしたか?)

いまでも忘れられないのが、入学した日、

「おめでとう」と言って握手した時のことです。

手が象の皮膚のように硬くひび割れていたのです。

ちょっとやそっとの素振りではああはなりません。

こいつ、どんだけ練習してんのや、とこっちが驚くほどでした。

才能もあったけど、才能を生かすための努力を

怠りませんでした。

それにご両親もしっかりした方々で、

三年間で松井の両親と話したのは三回しかないんです。

まず入学に際して

「よろしくお願いします」。

ドラフトの時、

「先生、相談に乗ってやってください」。

そして卒業の時、

「三年間どうもありがとうございました」

の三回です。

野球部の中には

「監督さん、なぜうちの子を試合で使ってくれないの?」

「なんでうちの子ばかり叱られるの?」

と言ってこられる親御さんもいますが、

松井の両親は百%息子を信じ、

学校を信じてくださっていたから、

一切口出しはなさいませんでした。

(松井選手とはいまでも親交があると伺っています)

義理堅いから、こっちに帰ってくると

必ず挨拶に来るんです。

で、来るたびに僕が読んで

「いいな」と思った本を彼に渡しています。

彼は高校時代、電車で一時間かかる町から

通っていたのですが、行き帰りで本を読むように勧めました。

最初は野球が上手くなってほしいから

野球の本を読ませていましたが、

次第に『宮本武蔵』や『徳川家康』などの歴史小説を薦め、

最後は中国の歴史書とか哲学書を読ませました。

プラトンとかアリストテレスとか。

本を読めば知識が広がるだけじゃなくて、

集中力が高まるんです。

それは打席に立って発揮する集中力に繋がるんですね。

それに彼にはただのホームランバッターではなく、

王・長嶋に次ぐ本物のスターになってほしかったから、

「日本一のバッターを目指すなら心も日本一になれ」

といつも言っていました。

彼は最後の夏の甲子園で話題になったでしょう。

(5打席連続敬遠されても、

平然と一塁に走っていった試合ですね)

実はあの前年、高校選抜で一緒に台湾に行ったんです。

現地の審判だから当然台湾びいきで、

顔の前を通ったような球もストライクにする。

松井は頭に来て、三振するとバットを地面に叩きつけたんです。

その時、

「おまえは日の丸をつけて来ているんだ。

石川代表じゃない。球界最高のレベルを目指すなら、

知徳体の揃った選手になれ」

と懇々と話をしました。

(先生のお話を翌年にはしっかりと理解されていたんですね)

ええ。彼がいた3年間は甲子園に連続出場できたし、

最後の国体では優勝もしました。

スケールの大きな夢を追いかけた楽しい3年間でした。

![451772_c450[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/08/451772_c4501.jpg)

![110119[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/08/1101191.jpg) (ルバング島にいた)30年間で発熱は2回でした。

それは仲間が負傷して、介護疲れでちょっと出しただけです。

熱が出たところで、医者も薬もないですから、

まずは健康でいることが大事です。

そして健康でいるには

頭をよく働かせなければダメです。

自分の頭で自分の体をコントロールする。

健康でないと思考さえ狂って、消極的になったりします。

島を歩いていると、

何年も前の遺体に会うこともあるんです。

それを埋めながら、

「早く死んだほうが楽ですね」と仲間に言われ、

本当にそうだなと思ったこともあります。

獣のような生活をして、

あと何年したらケリがつくか保証もないですし、

肉体的にもそういつまでも戦い続けるわけにもいかない。

いずれはこの島で死ななきゃいけないと覚悟しているので、

ついつい目の前のことに振り回され、

「それなら早く死んだほうが……」と思ってしまう。

結局頭が働かなくなると、

目標とか目的意識が希薄になるんです。

だから、仲間と喧嘩をするのも、

頭が働かずに正しい状況判断ができない時でした。

右に行くか、左に行くか。

そっちへ行ったら敵の待ち伏せに遭うから嫌だと言う。

しまいには、

「隊長は俺たちを敵がいるところへ連れて行くのか、

そんな敵の回し者みたいな奴は生かしておけない」

と言って銃を持ち出します。

「馬鹿、早まるな。やめろ」

と言えばいいんですけど、

こちらもついつり出されて銃を構えてしまう。

しまったと思って、

「じゃ命があったらまた会おう」

と言って回れ右して、僕は自分が行こうと思っていた

道を行くのですが、背中を見せるわけだから、

そこで撃たれたら死んでいました。

だから僕らの場合は議論をするにも命がけでした。

いずれにしても、頭がしっかり働かなくなると

正しい状況判断ができなくなる。

* *

よく孤独感はなかったかと聞かれましたが、

僕は孤独なんていうことはないと思っていました。

22歳で島に入りましたが、持っている知識が

そもそもいろいろな人から授かったものです。

すでに大きな恩恵があって生きているのだから、

決して一人で生きているわけではないのです。

一人になったからといって昔を懐かしんでは、

かえって気がめいるだけですから、

一人の利点、それを考えればいいんです。

一人のほうがこういう利点があるんだと、

それをフルに発揮するように考えていれば、

昔を懐かしんでいる暇もなかったです。

(ルバング島にいた)30年間で発熱は2回でした。

それは仲間が負傷して、介護疲れでちょっと出しただけです。

熱が出たところで、医者も薬もないですから、

まずは健康でいることが大事です。

そして健康でいるには

頭をよく働かせなければダメです。

自分の頭で自分の体をコントロールする。

健康でないと思考さえ狂って、消極的になったりします。

島を歩いていると、

何年も前の遺体に会うこともあるんです。

それを埋めながら、

「早く死んだほうが楽ですね」と仲間に言われ、

本当にそうだなと思ったこともあります。

獣のような生活をして、

あと何年したらケリがつくか保証もないですし、

肉体的にもそういつまでも戦い続けるわけにもいかない。

いずれはこの島で死ななきゃいけないと覚悟しているので、

ついつい目の前のことに振り回され、

「それなら早く死んだほうが……」と思ってしまう。

結局頭が働かなくなると、

目標とか目的意識が希薄になるんです。

だから、仲間と喧嘩をするのも、

頭が働かずに正しい状況判断ができない時でした。

右に行くか、左に行くか。

そっちへ行ったら敵の待ち伏せに遭うから嫌だと言う。

しまいには、

「隊長は俺たちを敵がいるところへ連れて行くのか、

そんな敵の回し者みたいな奴は生かしておけない」

と言って銃を持ち出します。

「馬鹿、早まるな。やめろ」

と言えばいいんですけど、

こちらもついつり出されて銃を構えてしまう。

しまったと思って、

「じゃ命があったらまた会おう」

と言って回れ右して、僕は自分が行こうと思っていた

道を行くのですが、背中を見せるわけだから、

そこで撃たれたら死んでいました。

だから僕らの場合は議論をするにも命がけでした。

いずれにしても、頭がしっかり働かなくなると

正しい状況判断ができなくなる。

* *

よく孤独感はなかったかと聞かれましたが、

僕は孤独なんていうことはないと思っていました。

22歳で島に入りましたが、持っている知識が

そもそもいろいろな人から授かったものです。

すでに大きな恩恵があって生きているのだから、

決して一人で生きているわけではないのです。

一人になったからといって昔を懐かしんでは、

かえって気がめいるだけですから、

一人の利点、それを考えればいいんです。

一人のほうがこういう利点があるんだと、

それをフルに発揮するように考えていれば、

昔を懐かしんでいる暇もなかったです。