「KAMOS」第三号、発行

10月 6th, 2015

「NPO法人 発酵文化促進機構」発行の『KAMOS』。

「発酵はマジックだ!」と題して、

種麹最前線「発酵技術競争と700年の底力」の一文を載せられております。

部数がありませんので、ご興味のある方は、

まほろば各店にてご覧になってください。

「NPO法人 発酵文化促進機構」発行の『KAMOS』。

「発酵はマジックだ!」と題して、

種麹最前線「発酵技術競争と700年の底力」の一文を載せられております。

部数がありませんので、ご興味のある方は、

まほろば各店にてご覧になってください。

![CEsx0AJUkAElWIA[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/10/CEsx0AJUkAElWIA1.jpg)

大貫妙子さんのコンサートが、10日(土)に、道新ホールで開かれます。

15年来の親交を持つバンドネオン奏者の小松亮太さんとのジョイント。

6月に「Tint」というアルバムを発売した記念の全国コンサートツアー。

開演時間が4:00から、まだ残席わずかに。

![12088444_638437006299456_821870211414074447_n[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/10/12088444_638437006299456_821870211414074447_n1.jpg)

一昨日は、佐藤水産さんで、「小泉武夫文化塾」開催。

テーマは「干物いろいろ」。

キンキに始まってサンマに至るまで全国の干し物への含蓄の深さに圧倒された。

世界の食文化遺産の初めは干物にあり、とのお話、

大層興味深く拝聴し、且つまた、開き物に食指を一層動かしたくなる一講座でした。

その後、散会、あるビルの一階で、國學院大學准教授・山寺三知さんとばったり出会った。

奥様の美紀子さんとともに、中国古典音楽・古琴と中国文学の研究者であり、

中国語の先生でもある山寺さんは、豊かな知性と感性を兼ね備えた方だ。

小泉先生に山寺さんをご紹介した。

すると、山寺さんは、

「実は、私の父は、東京農大で、林業学を教えていました」

「えぇ、あの山寺先生!!私と同僚だった」

と驚きの表情、周りの私たちも、驚きの声を上げた。

山寺さんによると、

![16[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/10/161.jpg)

東日本大震災で被災した東北地方の防災林再生が、地盤整備の進んだところから始まっている。広く使われている「ポット苗」や根切りをした苗は、「地中深く根が伸びず防災に役立たない」と山寺喜成(よしなり)・元信州大学教授は危機感を持つ。被災地に何を植えるかはずいぶん議論されたが、植え方への関心が低すぎると憂えている。

山寺さんは、緑化工学・自然修復学の専門家で、荒れ地の緑化法などを研究してきた。その中で見いだしたのが、地中にまっすぐ伸びる「直根(ちょっこん)」の大切さだ。

土砂崩れの現場に行くと、ひっくり返った木の根が見える。側根だけ伸び、太い直根を欠くものばかりだ。「直根がしっかりしていれば、土砂が流れても木は立っていられる」と言う。 (後略)

![270626avalance2[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/10/270626avalance21.jpg)

人のご縁とは、目に見えないだけで、どれほど周りの方々と繋がっているか。

私と山寺ご夫婦とも、驚くべき縁で結ばれていたことを、以前書いたことがあります。

http://www.mahoroba-jp.net/about_mahoroba/tayori/oriorino/oriorino12.htm

これからも、きっと多くの方々に助けられて生きてゆくのだろうと思います。

有難うございました。

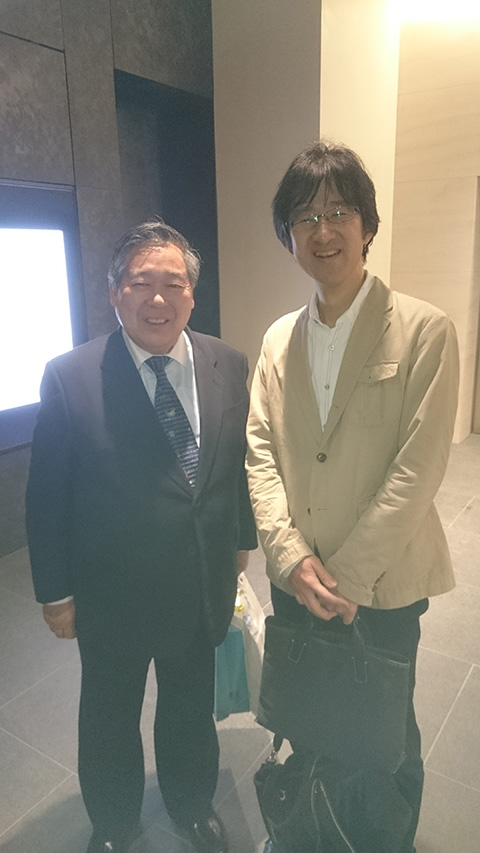

(ヤッチャバ仲買のドン・本間会長と吉本さん)

今朝、今年初めてのシシャモが入荷した。

産地は「ショヤ!」。

えぇ!ショヤ!!初めての夜ですか?

そんな馬鹿な。聞いたことないな。

売り人、吉本さん。地図を見せて、ここ、ここと指差す。

だが、字が小さ過ぎて読めないのだ。

それが、むしろ地名よりショック。

庶務課の庶に、野原の野で、庶野!

生まれて初めて聞いた、店の誰もが知らなかった。

あぁ!でも、いま分かった。

よく聞く、あのえりも町ショヤのことか!

なるほど、そうか。

それは襟裳岬の東側、広尾の手前の漁港だった。

![syoya[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/10/syoya1.png)

![siyoya-b11[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/10/siyoya-b111.jpg)

おそらく、普通は広尾産で通っているのだろう。

昨日いらした白糠町の福士さんが言うには、

白糠もシシャモの名産地だが、皆日高の鵡川などに行くらしい。

鵡川産では高値で売れるが、白糠では安くなると。

何とも、辛い話ではある。

だが、高いシシャモ、みんなに食べさせた。

襟裳の岬から、飛び降りる覚悟で(笑)。

食べてみてビックリ!

こんな旨いシシャモ食べたことがない!!

皆、異口同音に唸る。

鮮度のせいでぁろうか、とにかく何とも言えない美味しさなのだ。

脂身といい、肉身といい、申し分ない。

オスの身の旨さに、魚卵を抱えたようなメスのプリプリ感がたまらない。

これは、食べてみないと、この感動は伝わらない。

是非、この初入荷、初物、新物の味をご賞味ください。

(あまりの美味しさに、みんなご機嫌、ご満悦)

天気予報の爆弾低気圧もほどほどで収まり、

つつがなく3日間の秋の大売出し最終日を迎えました。

多数のお客さま、お越しになって有難うございました。

どうぞ、残り一日来店されて、味覚の秋を満喫されてくださいませ。

(ゆにわマート店長の山田夕夏さん)

「食事処ゆにわ」さんに寄せて頂いたご縁で、

ちこ店長と羽賀先生の本が、まほろばで飛ぶように売れている。

読後、爽やかな感想とともに、台所の清め、

食に対する清心の心得など、改めて自分の身の回りを

見直すなど、随分と反響も大きい。

そのゆにわ3階に「ゆにわマート」さんがあって、エリクサーを販売している。

以前から「グレイト・テーチャー」という塾から発注があることの不思議を

感じていたが、ここは進学塾にして、そこの卒業生の働く場でもある。

学生の頃から、エリクサー水を飲んで、学業に励んでいる。

何事も食からという教えが、何にも増して素晴らしい。

http://gojigen.net/SHOP/08-20-01.html

(HP、是非ご覧下さい)

まほろば農園で、研修して来た大林誠さんが、八雲に入植して新規開拓した農園。

その報告を、この春便りで報告しました。

その丹精込めた葱が今朝、初めてお目にかかりました。

すばらしい出来栄え。おめでとう!!!

やったね!!大変嬉しく思います。

これからも、張り切って出荷してくださいね。

みんなで、応援していますよ。

農園では、今月22日から八雲町の特産物の一つである軟白ネギの出荷を始めました。

嬉しい収穫の毎日です。

どこかで八雲町の軟白ネギを見かけたら、皆さんも食べてみて下さいね。

是非ともよろしくお願いします m(_ _)m

今朝、何と「関の一本釣り『関いさき』」とやらが入荷!

初登場である。

かの「関さば」「関あじ」は、佐賀の関で獲れる、道産子にとって垂涎の高級魚である。

そこに混じって獲れるいさき。

さぞや、「旨かんべ!」と仕入れた次第。

しかも、この1箱だけである。

イサキは何回か食したことがあるが、これは全く別物。

実に後味が好い、海が違うと、こうも違うものか。

折りよく、詳しい説明があったので、掲載。

太平洋の黒潮と瀬戸内海の潮がぶつかり合う佐賀関周辺の海域は「速吸の瀬戸(はやすいのせと)」と呼ばれ、潮の流れが速く、餌が豊かな漁場です。この海域周辺で獲れる「関あじ」「関さば」は全国的に有名ですが、今回は、これから夏場にかけて旬を迎える佐賀関のイサキ、通称「関いさき」を紹介します。 早朝の出荷時間、大分県漁業協同組合佐賀関支店を訪問し、目利きに携わって20年以上のベテランの渡辺浩治(わたなべこうじ)販売課長に、「関いさき」の特徴や地元での料理法などを教えていただきました。

「関いさき」は、餌が輸送中に胃袋で腐ることを防ぐため、コマセを使わずに、疑似餌かゴカイのみを使用し、一本一本丁寧に釣り上げられます。その後、漁協職員が魚を見た目の大きさで漁業者から買い取る「面買い(つらがい)」という方法で、魚に手で触れることなく、いけすに移動、1日養生させ、出荷する間際に活け締め(魚のせき髄切断、血抜き)を行います。こうした、鮮度にこだわった独自の取扱い方法は「関あじ」「関さば」と同様なことから、「関いさき」と名付けられています。

イサキは、本州中部以南の海藻の多い岩礁に生息し、最大50cm近くまで成長します。地元ではハンサコと呼ばれ、親しまれていますが、麦の穂が出るこの時期は、産卵前で腹回りがふっくらとし、脂がのり、特に美味しくなるため、麦バンサコとも呼ばれています。

イサキの身は白身で柔らかく、身離れがよいことから、塩焼きや煮魚、お吸い物が定番ですが、この時期の刺身は、脂がのり、地元では「関あじ」「関さば」に勝るとも劣らないといわれます。また、脂がのった皮を炙ったり、湯引きにすると、酒のつまみとして絶品とのこと。

食べると誰もが美味しいと言う佐賀関産の魚でも、最近の魚離れには苦戦していて、渡辺課長は、給食を通じた食育により、郷土の魚を愛する子どもを育てたいと考えています。

子どもが食べやすいよう、関あじをフライにして給食で提供したり、魚の骨の取り方などの出前授業や課外授業を受入れながら、学校給食関係者と一緒に食育をすすめています。こうした取組は、農林水産省が提唱し、文部科学省なども後援する「地域に根ざした食育推進協議会」の特に優れた食育の実践事例として認められ、平成20年に会長賞を受賞しています。

渡辺課長の話しをお聞きする中、「食育は長期的な取組にはなるだろうが、頑張っていきたい」との想いを強く感じさせられました。

佐賀関漁港直送の新鮮な「関あじ・関さば」とともに、旬の「関いさき」、是非坐来大分でご賞味ください。(要予約。天候等により入荷がない場合もあります。)

〈伝承料理研究家 金丸佐佑子さんのお話〉

十三年前のことです。ある著名な方が我家に立ち寄った折、「これからは、金丸さんのような暮し方にスポットライトが当る時代になるでしょう。」といわれ、びっくり致しました。平々凡々とした生活にスポットライトとは。「何故?」。理解できませんでした。

キーワードは、普通の生活が珍しくなるということらしいのです。私の周辺では昔からスローフードであり、スローライフ、地産地消の生活でした。この地の旬の山のもの、里のもの、海のものを組み合わせ、先人の知恵が伝わる料理法で食べる。当たり前のことでした。

最近の食事は季節とは無関係。世界中から調達された美味、珍味が幅をきかせています。ところが、私の住む漁師町では魚に関する限り養殖もなく、旬や地産地消が当り前なのです。今年も、昨年も、一昨年もずっ-と昔から、同じ時期、同じ漁場に魚はやってきます。魚はとても律儀です。

さて、話は少し変わりますが、釣名人の友人から三年前のこの時期に「関いさき」をいただきました。刺身にしたのですが、その味たるや絶品でした。友人がいうには、魚は卵を持つ直前が最高に美味しいとのこと。魚一切れを通して、季節、漁場、潮の流れ、そして魚の一生に感動し、感謝でした。日常の食事はこんなことの繰り返しです。

ついつい日常に埋没して大切なことを見失いがちですが、この大切なことを伝える。それは細やかなことの繰り返しであっても、生きることの楽しさ、自信、誇りにつながると思うのです。止まれ。少々、小難しくなりました。

結論は旬の味。「関いさき」を食べたいということです。

総合監修 生活工房゛とうがらし˝金丸佐佑子(平成22年6月)

![1-41-1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/09/1-41-11.jpg)

旬の関いさき(麦バンサコ)

![1-41-2[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/09/1-41-21.jpg)

好漁場の「速吸の瀬戸」

さらに、今朝は鹿児島の「天然しまアジ」が入荷!

これは昇天するような旨味に、登るどころか卒倒して倒れてしまった。

こんな品がよく、豊潤で、何とも言えない美味があるのだろうか。

さらにさらに、歯舞・根室の沖取り活〆のメジカ、5.5kgが入荷。

これは堪りません。

今、サケ漁の最盛期。

そろそろ、まほろばのオリジナルいくらの生産に入ります。

乞うご期待を!!!

第6農場の森の中から出て来た河合さん。

昼休みに採って来た落葉茸を手にして。

私に会うなり、これをプレゼント。ありがとう!

今年は、福田チーフをはじめ、河合さん、池田さんの三人と、

高田さんと佐々木さんの助っ人。

あとは、ボランティアのみなさまだけ。

7町歩の畑を、たったこれだけの人数でこなすのは、至難の業だ。

それも、何も言わずに、黙々とこなしているからスゴイ!!

蔭のみんなの努力があって、こうしてまほろば農園野菜が運ばれる。

ありがとう!!!

おつかれさ~~ん!!!

天然舞茸を山でget!!福田チーフ

まほろばは、今ちょっとした「ゆにわブーム」である。

それは、郷土史家で作家の大橋女史に案内された、

大阪枚方にある食事処「ゆにわ」さんに立ち寄ったせいである。

何と、ゆにわグループを経営するこの若い面々は、

エリクサーの水を13年も飲み続けて来た!

というから、客の私が、ビックリした次第。

詳しいことごとは後日に譲るが、

蔭の大師匠、北極老人の実践哲学がすばらしい!!

彼らの活き活きした生きる姿勢と

ひたむきな求道の精神は、

襟を正して、もう一度、人生を見つめなおすに好い機会かもしれない。

以下は、羽賀青年のブログから。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2015年09月18日(金)

![518ifTXLc5L._SX343_BO1,204,203,200_[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2015/09/518ifTXLc5L._SX343_BO1204203200_1.jpg)

(まほろば扱い。¥1700(外税))