8月 22nd, 2013

稲盛 和夫(京セラ名誉会長)

『人間学入門』より

http://www.chichi.co.jp/news/3818.html

![binii001[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/08/binii0011.png) 仏教には「思念は業をつくる」

という言葉があります。

業はカルマともいいますが、思ったり念じたりすると、

仏教でいう因果応報の因をつくります。

業は原因ができると、必ず現れてきます。

因果応報の応報です。

世のため人のために尽くそうなどという、

大上段に振りかぶったようなことをいう人があると、

インテリであればあるほど

それをせせら笑う人が多いようです。

しかし、世のため人のために尽くそうと

いうことぐらい立派なことはありません。

私たちそれぞれが生まれてきた人生の目的は、

世のため人のために尽くすことです。

一燈照隅といいますが、

どんな人でも素晴らしい役割を持って

生まれてきたわけです。

その役割を通じて、世のため人のために

尽くすことが大事なことなのです。

世のため人のために尽くそうとすることによって、

自分の運命を変えていくことができると思います。

同時に自分だけよければいい、

という利己の心を離れて、

他人の幸せを願うという利他の心になる。

そうすれば自分の人生が豊かになり、

幸運に恵まれる、ということを

仏教では説いているのです。

天台宗の山田恵諦(えたい)座主に生前

何度かお目にかかってお話をさせていただく

機会がありました。

ある時、「忘己利他」という言葉を

教えていただいたことがあります。

私はこれを「もう懲りた」と読むようにしています。

そして自分だけよければいいという考えには、

もう懲りたというように思ってきました。

そう思うことが人生を豊かにしていく基だと、

安岡正篤先生からも教わったからです。

仏教には「思念は業をつくる」

という言葉があります。

業はカルマともいいますが、思ったり念じたりすると、

仏教でいう因果応報の因をつくります。

業は原因ができると、必ず現れてきます。

因果応報の応報です。

世のため人のために尽くそうなどという、

大上段に振りかぶったようなことをいう人があると、

インテリであればあるほど

それをせせら笑う人が多いようです。

しかし、世のため人のために尽くそうと

いうことぐらい立派なことはありません。

私たちそれぞれが生まれてきた人生の目的は、

世のため人のために尽くすことです。

一燈照隅といいますが、

どんな人でも素晴らしい役割を持って

生まれてきたわけです。

その役割を通じて、世のため人のために

尽くすことが大事なことなのです。

世のため人のために尽くそうとすることによって、

自分の運命を変えていくことができると思います。

同時に自分だけよければいい、

という利己の心を離れて、

他人の幸せを願うという利他の心になる。

そうすれば自分の人生が豊かになり、

幸運に恵まれる、ということを

仏教では説いているのです。

天台宗の山田恵諦(えたい)座主に生前

何度かお目にかかってお話をさせていただく

機会がありました。

ある時、「忘己利他」という言葉を

教えていただいたことがあります。

私はこれを「もう懲りた」と読むようにしています。

そして自分だけよければいいという考えには、

もう懲りたというように思ってきました。

そう思うことが人生を豊かにしていく基だと、

安岡正篤先生からも教わったからです。

Posted by mahoroba,

in 人生論, 未分類

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 21st, 2013

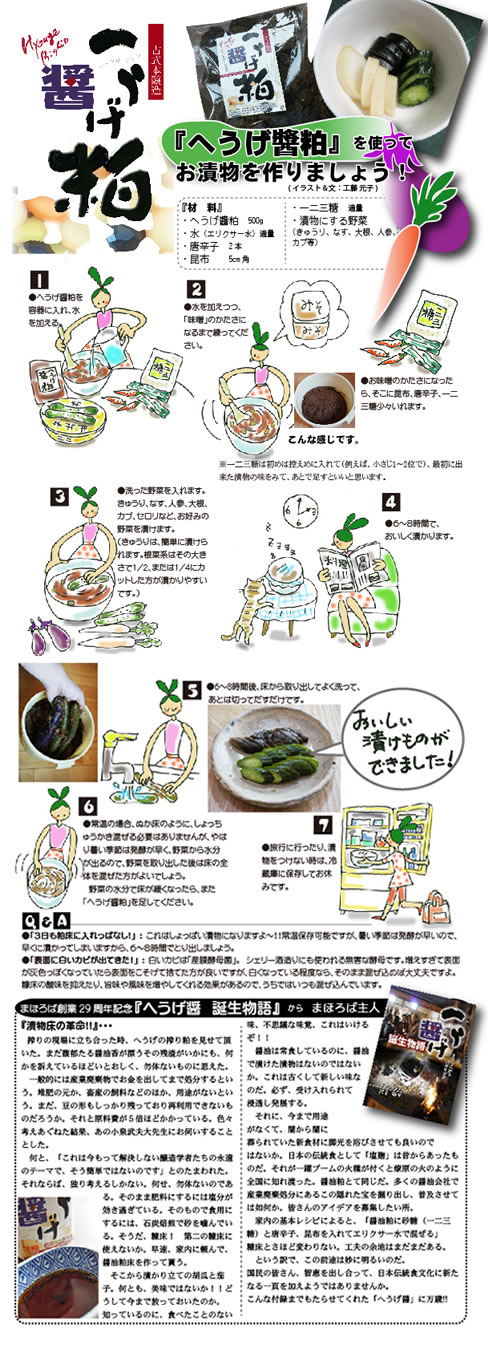

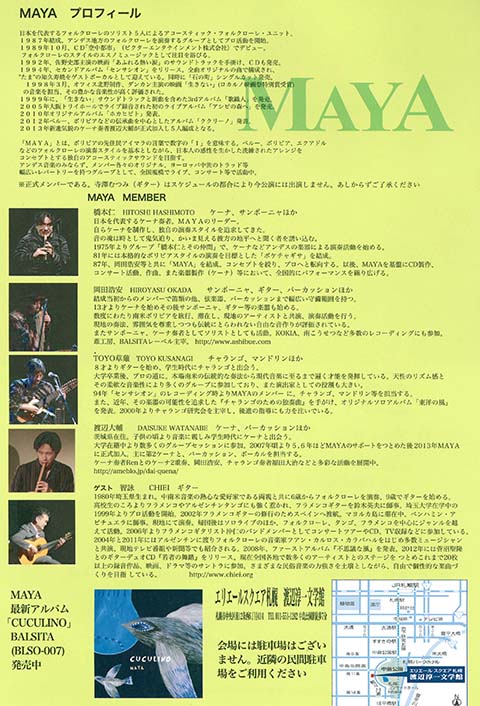

どうして、今日まで日本国内で「醤油粕」をそのまま、

放っておいてたのだろうか?と、不思議に思われるほど、

おいしい醤油粕つけ物の胡瓜に、舌鼓を打つ毎日です。

ぜひお試しになれば、ご家族の方々の反響も大きく、

食卓に欠かせない逸品となること請け合いです。

1袋・1kg ¥480

Posted by mahoroba,

in 商品

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 21st, 2013

永守 重信(日本電産社長)

『一流たちの金言』より

http://www.chichi.co.jp/news/3818.html

└─────────────────────────────────┘

【記者:ゼロからここまで会社を成長発展させることが

出来たのは、なぜだとお考えですか】

信じる通りになるのが人生であるということですね。

僕はこの言葉を自分で色紙に書いて、

目のつくところに置いています。

自分でこうなりたいと思っていることもなれないのに、

思わないことが実現するわけは絶対にないですから。

だから信じる通りになるのが人生ということですな。

しかし世の中の人はみんな信じない。

頭のいい人ほど先が見えるから信じませんね。

できるわけがないと思ってしまう。

だからむしろ鈍才のほうが教育しやすいですね。

創業間もないころの日本電産は、

私の家の一室で図面を引き、桂川の堤のそばにあった

三〇坪ほどの染め物工場の一階を借りて、

旋盤とボール盤、プレス機を一台ずつ入れて

仕事を始めたんです。

どこへ行っても仕事はもらえず、

やっと受注できた仕事といえば

過酷な注文がつくために

ほかのメーカーのどこもやらないような仕事ばかり。

技術者みんなに言うと絶対無理だと言う。

そういうときはみんなを立たせて、

いまから出来る出来る一〇〇回言おうというわけです。

「出来ます。出米ます。出来ます……」。

「どうや」と。

「いや出来ません」。

今度は一〇〇〇回言う。

そうすると不思議なことに

だんだん出来る気分になってくるんです。

そういう気分になったところで一気に始める。

すると、客先の要求する性能に及ばないまでも

かなりレベルの高い製品が仕上がる。

こうやって日本電産の技術力が蓄積されていったんです。

このときに「とても無理だ」「不可能だ」とあきらめていたら、

日本電産はとっくに倒産していたと思います。

社員によく言うんです。

「物事を実現するか否かは、

まずそれをやろうとした人が“出来る”と信じることから始まる。

自ら“出来る”と信じたときに

その仕事の半分は完了している」

とね。

Posted by mahoroba,

in 人生論, 未分類

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 17th, 2013

『 When the lord closes a door,

somewhere He opens a window. 』

もう50年も前になる。

幼き日に観た名画、あの「サウンドオブミュージック」。

マリアの快活さと優しさと家族愛、そして自然の美しさが、少年の心を捉えて放さなかった。

幾多の困難を越えて、山越えをした時、その言葉の真の意味が全篇を貫いていた。

それは、彼女が語った。

「神様がドアをお閉めになる時は、

必ずどこかの窓を開けておいてくださる」

という箴言。

ともすれば、何もかもが絶望に覆われて希望が見出せないときが人生にある。

でも、そんな時こそ、周りを見てごらん。

必ず、一条の光が射してあるはず!と漏らす。

この短くも深いみ言葉を胸に秘めながら、これからを生きたいものだ。

Posted by mahoroba,

in まほろば

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 17th, 2013

これも数学者高瀬正仁氏の労作、評伝「岡潔」の大著『星の章』『花の章』に引き続き、

『虹の章「岡潔とその時代」』を『正法眼蔵』と『龍神温泉の巻』の二巻に分けて出版された。

その綿密なる詳細を極めたフィールドワークは驚くばかりで、圧巻である。

この集中力、求心力には頭が下がる。

若い頃の私のことが少し出ていたが、詳しい取材を受けていないのが惜しまれる。

その下巻、保田與重郎氏と胡蘭成氏と岡先生の談話の中で、

和泉式部の歌に及んだくだりがあった。

岡先生は、それまで万葉のみ認め、古今以下は認めないとしていたが、

この相聞歌には心打たれ、今までの見識を少し変えねばならないとまで漏らした一首であった。

それは、

つれづれと空ぞ見らるる思ふ人

あまくだりこむものならなくに

(玉葉1467)

【通釈】つくづくと空が眺められるよ。恋しく思う人が天から降りて来ることなどありはしないのに。

【語釈】◇つれづれと じっと思いをこらすさま。

【補記】「ものならなくに」と否定してみたところで、天に焦がれる思いが消えるわけではない。『和泉式部集』(正集)の最初に収められた百首歌。

天地をも切り裂く切なる哀しみが、神代調の大いなる調べとなって、千年の時を超えて、読む人の心に迫るのであろう。

こういう歌ぶりは、今の世では叶わないのだろう。

Posted by mahoroba,

in 文化

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 17th, 2013

あの楠正成の本城で知られる千早赤坂に、オルターさんのセンター開設とともに、

オーガニックCafeがオープンした。

調理は、みな厳選されたオルター食材でまかなわれている。

また、農業研修センターとしても活用され、展示即売スペースもあり、

料理にエリクサーも活用され、また展示試飲されているという。

お近くにお住まいの方は、是非一度お尋ねください。

Posted by mahoroba,

in イベント

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 14th, 2013

井坂 晃(ケミコート名誉会長)

『致知』2004年11月号

連載「致知随想」より

└─────────────────────────────────┘

この夏の七月二十九日、弔問のため九十九里に赴いた。

弔問客は四十人くらいであったが、

私にとってこの葬式は、抑えがたい悲しみと感動が相俟って、

心に強く焼き付いた。

故人は、当社社長・中川の義弟・菊崎氏である。

中川の説明によると、故人は四十九歳。

妻(中川の妹)、高校三年の息子、

そして中学二年の娘を残して逝ってしまったのである。

故人は二十五日日曜日の昼過ぎに、

不運にも誰もいない自宅で倒れてしまったという。

奥さんはその日たまたま仕事に出ていた。

成東高校の三年生で、サッカー部のキャプテンを務める長男は、

練習のためやはり出ていた。

片貝中学二年の長女も、

所属するバスケットボール部の活動で出かけていて、

家族全員留守の間の出来事であった。

私が中川からその知らせを受けたのは、

翌二十六日の朝であった。

午後には、通夜は二十七日の夜、葬儀は二十八日と決まったようだ。

ところが、夕刻過ぎに再び中川から電話が入った。

「実は、誰もいない所で死んだ場合は、

司法解剖をしなければならないそうです。

ですから、まだ葬式の日程を決められませんので、

決まり次第また連絡いたします」

とのことだった。

司法解剖の結果、死因は心不全と分かった。

日程を改め、通夜は二十八日午後七時、

葬儀は二十九日午前十一時から行われることになった。

その間、中川から菊崎氏の横顔を少し聞かされていた。

北海道出身で、高校時代は野球部に所属し、

優秀な選手であったこと。

高校卒業後は野球ではなく、料理の修業のために

ドイツへ三年間留学したこと。

お酒が好きだったこと……。

それにしても、四十九歳という若さで亡くなった

本人の無念を思うと、心が痛む。

二十九日は、小笠原諸島付近に大型の台風があって、

珍しく西にゆっくり進んでいるとのことだった。

その影響で、朝のうち房総半島は

時折にわか雨に見舞われる悪天候だったが、

十時前には雨も上がり、

びっくりするほど澄み切った青空が広がった。

真っ白な浮き雲、灰色の雨雲が、

時折夏の強い日差しを遮りつつ勢いよく流れていった。

十一時少し前に、葬式の会場である

九十九里町片貝の公民館に入った。

会場の大部屋は畳敷きで、棺の置かれた祭壇の前には、

すでに遺族と親戚の方々が座していた。

私は中川夫婦に黙礼をして後方に並んでいる

折りたたみ椅子に腰掛けた。

祭壇の中央では、故人の遺影が

こちらを向いてわずかに微笑んでいる。

ドキリとするほど二枚目で、

その表情からは男らしさが滲み出ていた。

会場には私のほかに高校生が五、六人、

中学生の制服を着た女の子が数人、

そして私のような弔問客が三十人くらい座していた。

広間に並べられた座布団の席はまばらに空いていた。

葬式は十一時ちょうどに始まった。

右側の廊下から入ってきた二人の導師が座すと、

鐘の音とともに読経が始まった。

後ろから見ると、二人ともごま塩頭を奇麗に剃っていた。

読経の半ばで焼香のためのお盆が前列から順々に廻されてきた。

私も型通り三回故人に向けて焼香し、

盆を膝の上に載せて合掌した。

しばらくして全員の焼香が終わると、

進行係の人がマイクでボソリと「弔辞」とつぶやいた。

名前は呼ばれなかったが、

前列の中央に座っていた高校生らしい男の子が立った。

すぐに故人の長男であることが分かった。

私には、彼の後ろ姿しか見えないが、

手櫛でかき上げたような黒い髪はばさついている。

高校の制服らしき白い半袖シャツと

黒い学生ズボンに身を包み、白いベルトを締めていた。

彼はマイクを手にすると故人の遺影に一歩近づいた。

「きのう……」。

言いかけて声を詰まらせ、

気を取り直してポツリと語り始めた。

「きのうサッカーの試合があった。見ていてくれたかなぁ」。

少し間をおいて、

「もちろん勝ったよ」。

二十八日が葬式であったら、

彼は試合には出られなかった。

司法解剖で日程が一日ずれたので出場できたのである。

悲しみに耐えて、父に対するせめてもの供養だとの思いが、

「もちろん勝ったよ」の言葉の中に込められていたように思えた。

「もう庭を掃除している姿も見られないんだね、

犬と散歩している姿も見られないんだね」

後ろ姿は毅然としていた。

淋しさや悲しみをそのまま父に語りかけている。

「もうおいしい料理を作ってくれることも、

俺のベッドで眠り込んでいることも、もうないんだね……」

あたかもそこにいる人に話すように、

「今度は八月二十七日に試合があるから、上から見ていてね」

その場にいた弔問客は胸を詰まらせ、ハンカチで涙を拭っていた。

「小さい時キャッチボールをしたね。

ノックで五本捕れたら五百円とか、

十本捕れたら千円とか言っていたね。

二十歳になったら『一緒に酒を飲もう』って言ってたのに、

まだ三年半もある。

クソ親父と思ったこともあったけど、大好きだった」

涙声になりながらも、ひと言、ひと言、

ハッキリと父に語りかけていた。

「本当におつかれさま、ありがとう。

俺がそっちに行くまで待っててね。さようなら」

息子の弔辞は終わった。

父との再会を胸に、息子は逞しく生き抜くだろう。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

8月 13th, 2013

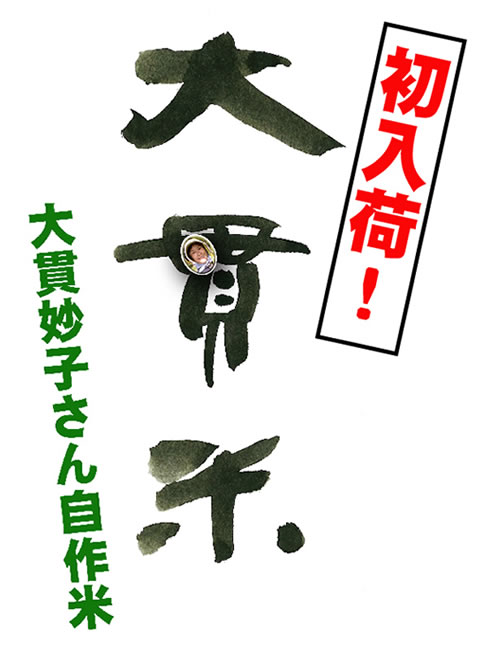

シンガーソングライターの大貫妙子さんが作られた「あきたこまち」米を、

この度、まほろばで扱うことになりました。

無論、農薬・化学肥料無使用です。

秋田県三種町で、手ずから栽培し、モミのままで保存したもので、

劣化せずに鮮度が良く、きめ細かい優れた味わいです。

とはいっても、30kg原袋が4袋だけですので、 すぐ完売してしまいます。

今秋の新米の時期に、再びお知らせ出来ることを

楽しみに待ちたいと思います。

大貫妙子さんのブログ・『田植えの季節』より・・・・・・・。

2009.04.28UP

田植えの季節

photo by Kouji Sato

秋田でお米つくりを始めて、3年目になる。 それ以前は、栃木の田んぼへ手伝いに行っていた。 最初は慣れない格好で、筋肉痛になったけれど 今は身体が覚えてくれたようだ。 無農薬のお米を育てるのは大変だ。 何がって? 草取りが!! 農家の方は慣れているので、はやいことはやいこと。 秋田の三種町にある私の田んぼでは780キロのお米が 収穫できる。 我が家だけでは食べきれない量なので 友だちと分け合い、身近な知り合いにも買ってもらう。 それがえらく評判がいい。 私は玄米で食べるので、今までもいろいろ食べてきたが やはりいちばん美味しい。

三種町は「じゅんさいの里」で有名なところ つまり、水がいいのだ。 私の田んぼも山の際にある、じゅんさい畑を育てる水でお米をつくる。 早起きして、一仕事終えると 田んぼの持ち主の近藤さんの建てた山小屋での宴会。 どちらかと言えば、こっちが楽しい。 秋田といえば、やっぱり、きりたんぽ鍋。 じゅんさいや山菜がたっぷり入っている。 これをほんとのご馳走と言うのだ。

そして、ご主人と飲む。延々と楽しく飲む。 飲んで話しも弾み、今年はさらに作付けを増やしてもらうことになった。 あっちからも、こっちからもの「お米がほしい」コールに答えて。 自分で育てたお米は愛おしい。 一粒たりとも無駄にできない。 お米さえあれば生きていける。 毎日の食事が幸せだ。 ちいさな宴会が終わると、近くの森岳温泉のお湯につかる。 これがまた至福の時間。 雨の時期をすぎ、夏の太陽の下で育ち、黄金色の稲穂が いちめんに広がる季節まで。

五月、今年も田植えの季節がやって来る

田植えの季節 その2

photo by Kouji Sato

どうしてお米作りをしているのかと聞かれたら おいしいお米を食べたいから、ということになる。 誰かがつくったおいしいお米は売っているし 買えばいいじゃない? ということになるのだけれど なんでもお金で手にいれることができる暮らしには もう飽きてしまった。 もっとも、なんでも手にいれることができるほど お金は持っていないけれど。 生きているかぎり、毎日毎日何かを食べる 今は東京に住んでいないので 外食もほとんどしないし、家で食事をつくる。 ほぼ毎日お米を食べている。 圧力釜で炊く玄米。 時間のある日は、マスタークックという鍋で炊く。 こっちの方がだんとつおいしい。 玄米は、かたくていやだという人がいるけれど 炊き方に問題があるのだと思う。 玄米を食べつづけていると、白米は食べた気がしない。 ごま塩と梅干しがあれば満足してしまうくらいだから 私にとって、おいしいお米は大切なのだ。

今年の田植えは雨だった。 田んぼの主は 「こういう天気がちょうどいい」と言う。 確かに、日焼けもしなくていい。 自分が一年食べるためのお米をつくっているが といっても場所は秋田だから、つくってもらっているのを 年に数回、手伝いに行っているだけだけれど。 我が家だけでは消費しきれない分を知人におわけしている。 誰もが口をそろえて「とにかくおいしい!」 もっとわけてほしいと言う。

そこで、田んぼの主にお願いして 今年は、さらに新しい田んぼを増やしてもらった。 その場所が、さらに素晴らしい。

私たちの田んぼ同様、じゅんさいの池があり 透き通る山の水が満ちていた。 お米は水だ! お酒も水だ! 人間の身体も水だ! 水は命の源だと、雨つぶが落ちる池を眺めながら 清々とした気持ちになった。

Posted by mahoroba,

in 農業

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

仏教には「思念は業をつくる」 という言葉があります。 業はカルマともいいますが、思ったり念じたりすると、 仏教でいう因果応報の因をつくります。 業は原因ができると、必ず現れてきます。 因果応報の応報です。 世のため人のために尽くそうなどという、 大上段に振りかぶったようなことをいう人があると、 インテリであればあるほど それをせせら笑う人が多いようです。 しかし、世のため人のために尽くそうと いうことぐらい立派なことはありません。 私たちそれぞれが生まれてきた人生の目的は、 世のため人のために尽くすことです。 一燈照隅といいますが、 どんな人でも素晴らしい役割を持って 生まれてきたわけです。 その役割を通じて、世のため人のために 尽くすことが大事なことなのです。 世のため人のために尽くそうとすることによって、 自分の運命を変えていくことができると思います。 同時に自分だけよければいい、 という利己の心を離れて、 他人の幸せを願うという利他の心になる。 そうすれば自分の人生が豊かになり、 幸運に恵まれる、ということを 仏教では説いているのです。 天台宗の山田恵諦(えたい)座主に生前 何度かお目にかかってお話をさせていただく 機会がありました。 ある時、「忘己利他」という言葉を 教えていただいたことがあります。 私はこれを「もう懲りた」と読むようにしています。 そして自分だけよければいいという考えには、 もう懲りたというように思ってきました。 そう思うことが人生を豊かにしていく基だと、 安岡正篤先生からも教わったからです。