10月 24th, 2013

![CEDRIC_yarn_light-01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/CEDRIC_yarn_light-011.jpg)

YARNLIGHT COLLECTIVEは

ファッションとバランス、

そしてウェルネスを統括したパイオニア的コンセプトです。

国際的なエキスパートのチームによって、炭素と竹、そしてカシミアをブレンドして紡いだ革新的な編み糸が開発されました。この類稀なる糸は、お召しになった方々に活力を与え、人体に有害な電磁波汚染から守ってくれる自然の盾となり、又、精神的ストレスをも軽減してくれます。 世界中から集まったエネルギーヒーリングの癒し手によって、純粋な癒しのエネルギーが、毛糸に転写されました。この画期的な革新技術は特許を得ています。このYarnlight Collectiveのために、スペシャリストがパリに集結し、独自のプロセスを踏んで、直感ヒーリングと量子物理学を組み合わせた癒しのエネルギーを、毛糸に注ぎ込んだのです。 Christian DiorやKenzoでファッションデザイナーを務めたアダム・ジョーンズは、この毛糸に込められた力を最大限に生かし、袖を通した人が、見た目だけでなく、エネルギー的にも強化される、美しいセーターを創り上げる事に成功しました。 洗練された極秘のディテールを駆使して24金が毛糸に施され、究極の絶妙なタッチが加えられました。 セーターの効果は、何人かの世界的な科学者によって、検証されています。 特記すべきは、スタンフォード大学のティラー博士、イタリアのTES研究所、ドイツのビオエレクトロフォニックス研究所のルイ・ラベ氏などの実験結果です。これらのテストは、セーターに込められたエネルギーの実在と、人体のエネルギーフィールドのバランスを整える効能があるという事実について、揺るぎのない結果を示しています。 このセーターを身に着ける時、心身のバランスが調整される感覚と、幸福と穏やかさを感じ取る事ができるでしょう。 尚、Yarnlightの収益金の一部は、瞑想と健康を支援する慈善団体に寄付されます。

http://www.yarnlightcollective.com/

22日、パリからファッションデザイナーのアダム・ジョーンさんが来店された。

同じくパリ在住のセラピスト、ビズネア磯野敦子さんもご一緒にお越しになられた。

http://angels-rainbow.com/

上の説明があるように、新しい概念と素材の衣装。

このコンセプトは、なかなか業界には理解されず、

彼が直感的に、世界で最も理解してくれるのは、日本人しかいない、

そこから始めたい、と考られたという。

たんなるフォルムや色彩の流行を求めて来た服飾界においての革命でもある。

竹布とカシミヤとカーボン繊維を織り交ぜて、

電磁波をシールドし、体の代謝を良くする。

彼の斬新な発想に共鳴し、日本での本格的な取り扱いの一助になることを。

通訳して戴いた敦子さんは、セラピストとしてパリで活躍。

素敵な笑顔とお人柄は、きっと両国をつなぐ大きな架け橋となるでしょう。

また、仲介して頂いた緒方紀子さんに感謝いたします。

最後に、まほろばのフレグランスを紹介。

和の設えと東洋的香りで、逆輸出。

日本の心が、そとつ国に染めなすことを。

Posted by mahoroba,

in 衣料

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

10月 23rd, 2013

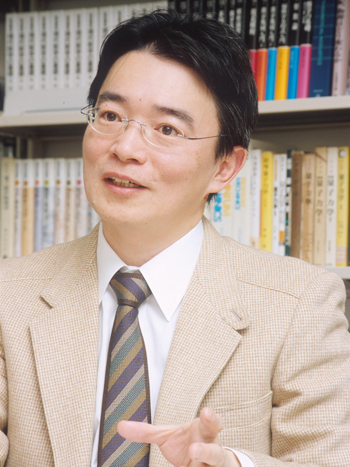

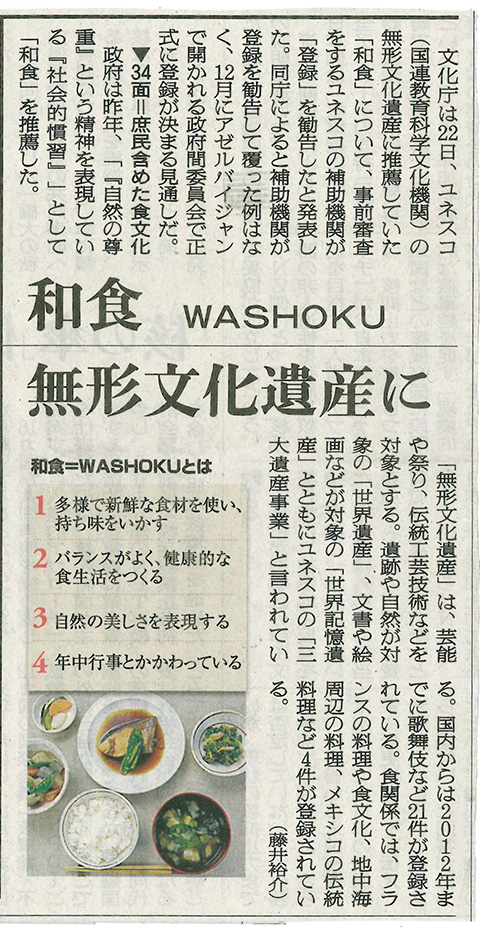

「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録される見通しとなった。

富士山の世界遺産に引き続き、伝統文化の和食が世界の歴史に刻まれる。

実に記念すべきことで、ヘルシー日本食の普及がさらに加速される。

この登録の件は、かねてから小泉先生から聞かされていて、

再来年、イタリアで、この大イベントが行われ、

発酵食文化日本としてのお披露目をするということらしい。

先日、発足された「発酵文化推進機構」が軸となって、

発酵革命が、世界に席捲する日も近い。

それにしても、小泉先生の食の背景の豊かさは、子どもの頃の家庭環境にあった。

酒の蔵元の日常は、酒はもちろんのこと、粕や麹で溢れ、

その加工品で、食卓がまかなわれ、人間関係も築かれていった。

その粕一つから、さまざまな食べ物が躍り出る。

そんな変化の豊かさのなかで、武夫少年は育っていった。

そして、今日がある。

酒饅頭。

これから美味しい季節になる。

ソフテリアでも、出ることでしょう。

Posted by mahoroba,

in 醸造醗酵

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

10月 23rd, 2013

志村 ふくみ(人間国宝・染織作家)

『致知』2013年11月号

特集「道を深める」より

![0321s[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/0321s1.jpg)

自分の色というものは、

たった一つしかないのかもしれません。

それを求めてもらいたいと思いますね。

一つしかない色だけど、喜びや悲しみなど様々な感情、

刺激によって輝いていく。

その色に出逢うための人生じゃないですか。

それと同じように、

人の人生も織物のようなものだと思うんです。

経(たて)糸はもうすでに敷かれていて

変えることはできません。

人間で言えば先天性のもので、

生まれた所も生きる定めも、

全部自分ではどうすることもできない。

ただ、その経糸の中に陰陽があるんです。

何事でもそうですが、織にも、

浮かぶものと沈むものがあるわけです。

要するに綾ですが、これがなかったら織物はできない。

上がってくるのと下がってくるのが

一本おきになっているのが織物の組織です。

そこへ緯(よこ)糸がシュッと入ると、

経糸の一本一本を潜り抜けて、トン、と織れる。

私たちの人生もこのとおりだと思うんです。

いろんな人と接する、事件が起きる、何かを感じる。

でも最後は必ず、トン、とやって一日が終わり、朝が来る。

そしてまた夜が来て、トン、とやって次の日が来る。

これをいいかげんにトン、トン、と織っていたら、

当然いいかげんな織物ができる。

だから一つひとつ真心を込めて織らなくちゃいけない。

きょうの一織り一織りは

次の色にかかっているんです。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

10月 22nd, 2013

鈴木 秀子(文学博士)

『致知』2013年7月号

連載「人生を照らす言葉」より

![1102984551[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/11029845511.jpg)

詩人・茨木のり子さんの詩に、

「苦しみの日々 哀しみの日々」という作品があります。

分かりやすい詩ですから、そのままご紹介します。

苦しみの日々

哀しみの日々

それはひとを少しは深くするだろう

わずか五ミリぐらいではあろうけれど

さなかには心臓も凍結

息をするのさえ難しいほどだが なんとか通り抜けたとき 初めて気付く

あれは自らを養うに足る時間であったと

少しずつ 少しずつ深くなってゆけば

やがては解るようになるだろう

人の痛みも 柘榴(ざくろ)のような傷口も

わかったとてどうなるものでもないけれど

(わからないよりはいいだろう)

苦しみに負けて

哀しみにひしがれて

とげとげのサボテンと化してしまうのは

ごめんである

受けとめるしかない

折々のちいさな刺(とげ)や 病でさえも

はしゃぎや 浮かれのなかには

自己省察の要素は皆無なのだから

茨木のり子さんは大正十五年、大阪府に生まれました。

上京後、学生として戦中戦後の動乱期を生き抜き、

昭和二十一年に帝国劇場で見たシェークスピアの

『真夏の夜の夢』に影響を受け

劇作家としての道を歩み出します。

その後、多くの詩や脚本、童話、エッセイなどを発表し、

平成十八年に八十歳で亡くなります。

茨木さんの作品はどちらかと言えば反戦色が強く、

過激なものが目立ちますが、

「苦しみの日々 哀しみの日々」はそれとは趣の異なる、

内省的で穏やかな詩の一つです。

おそらく作者自身、いろいろな人生体験を経ていて、

それを克服していく過程でこの詩は生まれたのでしょう。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

10月 21st, 2013

16日の水曜日、札幌キタラ大ホールで、

高橋亮仁先生が主催される「せせらぎ合唱団」の記念コンサートが行われた。

それに先立って、楽屋訪問。

あの脳挫傷の大事故から10年。

すっかりお元気になられました。

お変わりなく溌剌として、奥様といらっしゃいました。

九死に一生の奇跡の生還をされて、より音楽が理解できるようになった、と語られる。

あの第9の響きは、日本中に感動の渦を起こした。

その夜も、聖夜となって、札幌の夜空に響き渡りました。

(楽屋からステージと客席を見ると・・・・・多田さんと島田さん)

Posted by mahoroba,

in 音楽

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

10月 20th, 2013

「森下自然医学」11月号が届けられた。

森下会長の「巻頭随想」は『徐福及役小角の富士山』と題して、

8月に訪問した富士吉田の富士古文書と小渕沢の増川女史研究所訪問のこと。

また、修験道の役行者と富士山のことごと。

世界文化遺産に認定され、益々注目されている。

詳細は、鼎談として来月号に掲載予定。

増川いづみさんの「感じる力」④は、「ネイティブからの学び」。

若き頃、ネイティブ・ナバホ族との生活を一月以上体験される。

その間、木そのものになる修行によって、眼が開かれ、

透視ができるようになったという。

二極化から統合への時代。

全ては同一存在から出た故に、またその一に戻れる。

ネイティブからの教えは、女史の一生の宝のよう。

船瀬さんの相変わらずな過激発言は今月も留まらず。

「病院で殺される!『殺人テク』21」。

イスラエル全国で一月、医師のストライキがあった。

その結果、死亡者が半減したという、笑えぬ話。

9割の医療が必要なく、40兆円のうち、36兆円が人殺しに使われている!

という、怖い話。病院は有料屠殺場であると。

この後は、過激すぎて書くのが怖いくらい。

読みたくありませんか・・・・・。

田中愛子先生の「食養を極める ーひとすじの道70年ー

巻頭詩

一手

凡才には

長生きの

一手しかない

応えますね。

確かに、鈍才は長く生きて功を遺すしかないか!

「英雄色を好む」というが、あの桜澤先生もまた。

フランスで恋をして、帰国。

そこには、先生の子どもができ、さらに孫ができて来日。

名を「カズ・サクラザワ」という。

武術にすぐれ、野性的で、日本人よりサムライ魂をもった好青年だったとか。

それにしても、田中先生は、いろいろ懐手に持っていらして面白い!

書評は、先日書いた後藤吉助翁の「韓国人の本質」。

是非ご一読を。

今月の倭詩は『アリランと倭し美し』。

今をときめく日韓問題。

これを自分なりに、真正面から取り上げてみた。

幼少時の体験から青年、そして太古の記憶にいたるまで。

最も近いが故に、憎しみ合う。

近親でも宗教でも、よくあることだが、隣国も同じ。

その解決法は、大局に立って俯瞰するしかないだろう。

もちろん、歴史の勉強は欠かせない。

韓国視察の前に書き、一層その意を強くした。

Posted by mahoroba,

in 「倭詩/やまとうた」, 自然医学

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

10月 19th, 2013

――『致知』に登場した人間国宝たちの情熱

http://www.chichi.co.jp/news/topics/3870.html

└─────────────────────────────────┘

「稽古は人の3倍やれ。

人の倍は何かの勢いでやれてしまうことがある。

しかし、3倍やるには●がなければできない」

この言葉は、

いまは亡き七代目中村芝翫(しかん)さんが

『致知』2010年5月号に登場された時、

師匠である6代目尾上菊五郎さんに言われた教えとして

ご紹介下さったものです。

6代目尾上菊五郎といえば、自身も人間国宝であり、

いまも「神様」として歌舞伎界に語り継がれるの名優です。

さて、●の中に入る言葉はなんでしょうか――。

それは「志」です。

七代目中村芝翫さんは、

幼き日に師にいわれた言葉をずっと胸に秘めて

稽古に励み、自身も人間国宝になられました。

どんな道を深め、極めるにも、

すべては「志」から始まる。

そんなことを教えられるエピソードです。

先月創刊35周年を迎えた月刊『致知』は発刊以来、

各界の“道の達人たち”の人生ドラマをご紹介してきました。

その中には人間国宝の方々もたくさんいらっしゃいます。

やはり国の宝となる人たちの言葉には

深い独自の哲学から発する力強さがあります。

<刀剣作家 隅谷正峯氏>

「刀は形。その形のよさは作り手の■■から生まれる」

(『致知』1992年2月号)

<染織作家 志村ふくみ氏>

「なぜコツコツが大事かといえば、材料と◆◆◆なるからです」

(『致知』2013年11月号)

※さて、■や◆に入る言葉はなんでしょうか?

答えはこちらから

http://www.chichi.co.jp/news/topics/3870.html

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

10月 18th, 2013

日韓友好海苔の後藤吉助翁の著書『韓国人の本質』の書評が、

『国際自然医学』誌11月号に掲載されました。

是非お読みくださいませ。

まほろば各店で取り扱っております。

死ぬ前に伝えておきたい

『韓国人の本質』

後藤吉助著 四六判160ぺ-ジ

本体1400円十税

発行所:IDP出版

著者の後藤吉助氏は、国際自然医学会会員で、本誌『森下自然医学』

「北の空から『哀しみ 袂(たもと)の懐かしき茲」

(2010年9月号 No.531)で紹介された方。

日・韓の著者が日本で韓国を批判する本は数多ある。

しかし、日本人が韓国に住んで、韓国を批 判する事には

、決死の覚悟が必要となる。

それをやってのけた事に、この本の凄味がある。

日韓が竹島問題などで厳しく対立している今日、

後藤氏が「死ぬ前に伝えておきたい」ということは、

捨て身で、愛する韓国への自省を促す遺書でもあるのだ。

韓国人、それも義理の弟に騒されたことから 始まり、

本全体の半分以上のぺージは韓国人には耳の痛い話が続く。

第一に、槍玉に挙げているものに 「ケンチャナヨ」がある。

「平氣」「氣にしない」という意味だが、待ち合わせ時間に遅れても「ケンチャナヨ」、

ウェイトレスが コーヒーを客の服にこぼしても「ケンチャナヨ」。

自分の落ち度を取り繕うために使うことが多いという。

日本だったら「申し訳ありません」と謝るし、

場合によってはクリーニング代を支払うではないか、

と筆 者は次々と身に降り掛かった体験を取り上げていく。

鷹揚なような「ケンチャナヨ精神」が、実は最も悪し き韓国の国民性の一つである、

と後藤氏は指摘する。

このイイ加減さが、日韓感情の埋まらない溝の元であり、

それは、ものごとを白己責任とする日本人と、

他人のせいにする韓国人特有の国民性の違いとする。

一民間人でありながら日韓の間の深い淵を埋めるべく

88歳にしてあれこれと骨を惜しまず動き回る。

その原動力となっているのは後藤氏の子どもの頃に見た母親の姿にあった。

「私が了どもの頃というと、戦前の話になるが、

北海道の雄別炭鉱での過酷な労役に耐えられず に逃れてきた朝鮮人炭坑夫を、

母かくまが匿(かくま)ったことがあった。そのとき、

捜索に訪れた保安員を 毅然とした態度で追い返した母の姿が

いまも瞼(まぶた)に残っている。

子ども心に、そんな母が誇らしかった」

(大田市の海苔工場で。鄭在聖社長と共に)

後藤氏は、60歳のときに韓国に移り住み、

焼海苔に「日韓友好海苔」と命名して、日本で販売。

利益を全て韓国の若者の奨学金に当てたり、

保証人になるなど韓国とは深い関わりをもってきた。

韓国で反日感情が激しく露わになる中、

自叙伝を同ぺージ数ほど既に執筆していたが、

両国への想いを先行されて、 反故にしたという。

日本・韓国は一衣帯水の隣国同士、

互いに未来志向で、人と人、心と心で触れ合うことの大切さを、

後藤氏の人柄、 人徳を通して、

これこそが日韓を繋ぐかけ橋になるものと、

本書を前にして、強く深く思えるのです。 一

(K・Y)

森下自然医学 2013.11

Posted by mahoroba,

in 歴史, 自然医学

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

10月 16th, 2013

上田 正仁(東京大学大学院理学系研究科教授)

『致知』2013年10月号

連載「生涯現役」より

私の体験に限らず、「問題を見つける」訓練は

創造的な見方を鍛える上でとても重要です。

問題を見つけるために最も重要なのは

「何が分からないかが分からない」状態を

「何が分からないかが明確になる」レベルに高めることです。

そうすれば、問題のありかが絞り込まれてくるはずです。

その第一歩としてまず自分のテーマに関して

徹底的に調査をしなくてはいけません。

インターネットで検索すれば、

たちまち関連情報が入手できるでしょう。

その資料を丹念に読み込むわけですが、

その時、その分野ですでに分かっていること、

実践されていることを学習しようという意識でいると、

いいアイデアは生まれません。

むしろ「何が分かっていないか」を理解したいと

強く意識しながら読むように心掛けるべきです。

そうするとやがて

「分かっていること」と「分かっていないこと」の

色分けがはっきりとしてきます。

商品開発の例でいうと、アイデアが漠然とした状態で

最初に取り組むのは徹底した市場調査や同業他社の研究です。

成功、失敗のケース、その原因を含めて過去の情報まで

遡って調査する中で、取り組むべき課題を明確にします。

その際重要なのは成功例の真似をしてはいけない、

という点です。

過去の例に学ぶのではなく、常に差別化を意識しながら

資料を読み込まなくてはいけません。

根気のいる作業ですが、そうすることで

他社がまだ手を付けていない空白の部分が見えてきます。

その中で「何をやらないか」をまずはっきりさせ、

残ったアイデアの中で、必死に頑張れば

なんとか達成できるという自分の可能性を

ぎりぎりまで引き出せそうな難易度の高い課題に

的を絞り込んで勝負をかけるのです。

才能のある人は、ともすれば比較的余裕を持って

やれることに取り組もうとしますが、

私に言わせれば、それはあまりにもったいない話です。

人生は一度きり。

自分の可能性を極限まで

引き出せる高い目標に向かって

挑戦してこそ生きがいも生まれるというものです。

ここで情報処理の極意というべきことをお伝えしましょう。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

10月 15th, 2013

藤木 相元(嘉祥流観相学会導主)

『致知』2013年10月号

連載「生涯現役」より

今度、『若々しい人がいつも心がけている21の「脳内習慣」』

という本を書いたんですが、私はそこで、

十歳若返る脳の使い方を説きました。

その原稿を書くのが本当に大変だったけれど、

誰も手伝ってもらえる人がいないものだから、

いまでもほとんどを自分一人で書き上げる。

そしてそれがいまの私の楽しみであるし、

生き様であるし、それができなくなった時には

こっちから先に井戸へ飛び込んでやろうと思っています。

ただ死を待つ、というのが嫌なんですよ。

もしあの世へ行くなら、すべてに未練がないようにと、

死に方の研究もいろいろしています。

【記者:「脳を十歳若返らせる方法」というのを

少しお聴かせいただけませんか】

これはいかに「ホラ」を吹くかですね。

人間がホラを吹かなかったら夢がない。

ホラとは、つまりドリームですよね。

少しでもそのホラが吹ける間は、

人間は若々しくいられるんです。

例えば「藤木さん、いくつになりました?」

「いま八十だよ」。これもホラでしょう(笑)。

やっぱりホラが人を楽しくもし、

自分自身をドリームの世界へと引っ張っていく。

だからいま皆さんに呼び掛けているのは、

嘘をつくんじゃなく、ホラを吹きなさいと。

嘘は人を騙すことですが、

ホラは人を楽しませることができるから。

人を幸福に導くものの一つはホラじゃないですか。

だって現実に目をやると、生老病死で、

生まれたら病気になり、年をとって皆必ず死んでいく。

これは宿命ですからね。

それをまともに認知したら、ホラなしでは生きられない。

逆に言えば、ホラの力を借りて生きることが、

人を一番幸せにする。

だから自分自身にもホラを吹けばいいんです。

例えばマジシャンも、ある面では

自分自身をときめかせていないと

お客様にも驚きが伝わりません。

それと同様、自分にホラを吹いたことが伝播していって、

皆なんとなく幸せな気分になるわけだ。

現実という恐ろしい世界は、常に一本道を歩いていく。

だから片一方ではホラを吹いて、

現実を嘲弄しながら人生を歩いていくことが

大切なんじゃないですか。

特に年寄りは大いにホラを吹くべきだと思うんです。

私にはいま日本全国に千人ほどの弟子がいて、

半分は直伝、半分は通信教育ですが、

とにかく皆さんに楽しく生きてもらおうと、

何よりもまず笑うことを勧めています。

この事務所にも「笑運」という額が掲げてありますが、

笑わないと運は来ませんよ。

Posted by mahoroba,

in 人生論

コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »

![CEDRIC_yarn_light-01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/CEDRIC_yarn_light-011.jpg)

![0321s[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/0321s1.jpg)

![1102984551[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/11029845511.jpg)