「命とは君たちが持っている時間である」

12月 31st, 2011![002_02[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/002_021.jpg)

日野原 重明 (聖路加国際病院名誉院長)

『致知』2008年12月号

特集「心願に生きる」より

───────────────────────────────

僕はいま人生において最も大切だと思うことを、

次の世代の人に伝えていく活動を続けているんです。

僕の話を聞いた若い人たちが何かを感じ取ってくれて、

僕たちの頭を乗り越えて前進してくれたらいいなと。

その一つとして僕は二年前から二週間に一回は

小学校に出向いて、十歳の子どもを相手に

四十五分間の授業をやっています。

最初に校歌を歌ってもらいます。

前奏が始まると子どもたちの間に入って、

僕がタクトを振るの。

すると子どもたちは外から来た年配の先生が

僕らの歌を指揮してくれたというので、

心が一体になるんですね。

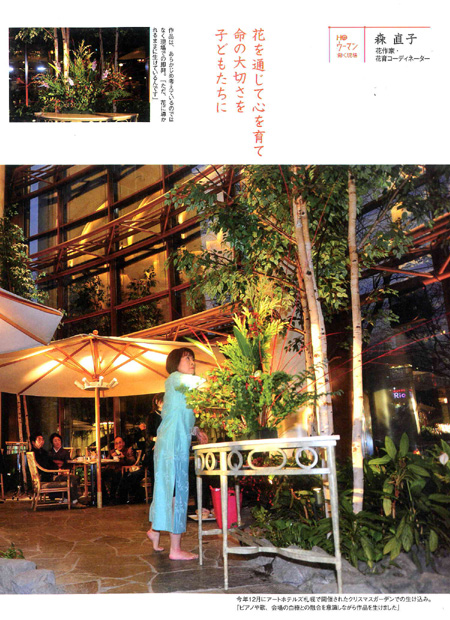

僕が一貫してテーマとしているのは命の尊さです。

難しい問題だからなかなか分からないけれどもね。

でも「自分が生きていると思っている人は手を挙げてごらん」

と言ったら、全員が挙げるんです。

「では命はどこにあるの」って質問すると、

心臓に手を当てて「ここにあります」と答える子がいます。

僕は聴診器を渡して隣同士で心臓の音を聞いてもらって、

このように話を続けるんです。

「心臓は確かに大切な臓器だけれども、

これは頭や手足に血液を送るポンプであり、命ではない。

命とは感じるもので、目には見えないんだ。

君たちね。

目には見えないけれども大切なものを考えてごらん。

空気見えるの? 酸素は? 風が見えるの?

でもその空気があるから僕たちは生きている。

このように本当に大切なものは

目には見えないんだよ」と。

それから僕が言うのは

「命はなぜ目に見えないか。

それは命とは君たちが持っている時間だからなんだよ。

死んでしまったら自分で使える時間もなくなってしまう。

どうか一度しかない自分の時間、命をどのように使うか

しっかり考えながら生きていってほしい。

さらに言えば、その命を今度は自分以外の何かのために

使うことを学んでほしい」

ということです。

僕の授業を聞いた小学生からある時、手紙が届きましてね。

そこには

「寿命という大きな空間の中に、

自分の瞬間瞬間をどう入れるかが

私たちの仕事ですね」

と書かれていた。

十歳の子どもというのは、もう大人なんですよ。

あらゆることをピーンと感じる感性を持っているんです。

僕自身のことを振り返っても、

十歳の時におばあちゃんの死に接して、

人間の死というものが分かりました。

子どもたちに命の大切さを語り続けたいと思うのもそのためです。

![tum-mind01_04[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/tum-mind01_041.jpg)

![ishimaki_sakurai[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/ishimaki_sakurai1.jpg)

![onuma1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/onuma11.jpg)