2012.01.30 Monday

ボブ・サムも2/11!

大切な友人でもあり、通訳をさせて頂いたこともあるアラスカ、

クリンギット族の語り部ボブ・サム氏。

先日久しぶりに電話で話した時は、電話口に出るなり語り部の時のようなゆ~っくりした低い声で

「オ~ハ~ヨ~ゴ~ザ~イマ~ス」と相変わらずの茶目っ気ぶり(^^)

ボブ・サム今来日の初回イベントは2/11☆

昨年に続き、今年も奈良さんと日本を巡るようです。

偶然にも私の朗読会も、私にとって大切な人たちのイベントも2/11。

宮田雪監督追悼会@神戸、アルカトラズ島のサンライズセレモニー、そして更にボブまで!

ボブのサポートブログよりご紹介します。関東の方おすすめです☆

ともしびの巡礼2012 ボブ・サム&奈良裕之 in 東京

その昔、人が旅をするとき、荒野を安全に渡るためには自然に頼るしかありませんでした。

道しるべとしての太陽、月、星、それと自然についての智慧が、人間にとって最も大切なものでした。

自然と調和して生きることは、次世代の未来が安心であることを約束することでした。

旅の安全のために、シャーマンたちは祈り、歌い、感謝の気持ちを示して厄難を除けます。

目的地に近づくと、地平線上にはしばしばともしびが見られました。ともしびは旅人にとって、

その土地に食べ物と寝る場所があり、その地が安全があることの象徴でした。

今日では私たちの魂が、私たちが誰で、どこから来たのかを思い出させてくれるともしびの役割を果たしてくれます。

この先私たちが自然と調和して生きていけるように、私たちは音霊と神話をともに分かち合い、

これからも食べ物と寝る場所を求めて、安全を求めて、旅を続けていくのです。

ボブ・サム

■日時

2012年2月11日(土) 17:30開場 18:00開演

■場所

マスミ東京 スペースMURO

東京都豊島区巣鴨4-5-2

本社TEL 03-3918-5401

ショールーム直通 03-3915-4100

http://www.masumi-j.com/

■会費

5000円(定員50名・要予約)

■お申し込み・お問い合わせ

ワタリガラスの会

080-3501-5150

ravenfoundation@hotmail.co.jp

この<ともしび巡礼>昨夏はまほろばにも来ましたよ。地下の『無限心庵』が会場でした。

ボブが物語を語り、奈良さんが音を紡ぐ。2人の深いコラボが別世界へと誘いました。

昨年の震災を日本で経験したボブは、東日本の被災者や被災地したのみならず、

母なる地球の汚染(海や大気、動植物)などにも心を痛めており、

語りの後クリンギット語で祈りを捧げていました。

実は、事前にボブから知らされていた日程は、

ちょうど私が札幌を留守にする期間だったのでボブとの再会を諦めていたのです。

ところが札幌に戻りまほろばを訪れた日が、

「いや~さすがだね(^^)」と社長はじめ事務所の方に言われながら、

その日の予定を変更して参加する事に。

ボブ一行が到着し再会を喜んでいたら、ボブサイドから通訳を依頼して下さり

、これまた急きょ私が通訳担当に(^^)!

直前の依頼だったので、ほぼぶっつけ本番でした(^◇^;)

ボブの通訳は以前にも経験があるので、大急ぎでザッと内容を確認!

でも、ボブのシンプルな魂の語りはスルリと私の中を通り抜けていくのです。

彼の思いを感じ、言葉をとらえ、来場されたかたの心と魂に向けて差し出す。

そんな作業なんです。

ボブの通訳。

大好きなんです。

心から。

(写真:先住民族サミット2010 WINアイヌ・愛知県立大共催 にて)

話がそれたついでにもう1つお話します。

実は、私が朗読を始めたのはボブの通訳をしたのがきっかけです。

ボブは物語を語るとき、先ず通訳担当者に日本語に翻訳された物語を読んでもらいます。

その後、ボブ本人が英語で語りだすのです。

数年前、友人の結城幸司さんが尊敬する語り部ボブを北海道に招きました。

その時、「通訳わこにやってほしいんだよね」と言ってくれたんです。

うれしかった

いろんな意味で本当にうれしかった

ボブとは初対面でしたが、2週間ほど同行して通訳や案内をしました。

クリンギット族のこと、物語のこと、ボブのこと、アイヌに対する思いや先住民族としてのいろいろ、

魂の話など、ボブは色々シェアしてくれました。

しっかりしたバックグラウンドがあってこそ、良い通訳が叶う事を彼は知っているのでしょう。

物語の翻訳をボブに先立ち朗読するにあたり、「棒読みは避けたいな」と強く思いました。

だって、彼の素晴らしい語り口、時に身振り手振りも入るあの臨場感あふれる魂の語りを何とかそのまま手渡したい!

その思いから、ボブに「私なりに感情をこめて読んでも良い?」と問うと

「わこの好きにやったら良いよ」との答え。

本番、ボブの語りを心に描きながら、日本語の翻訳文を読みました。

事前に書き込んだ句読点などを追いながら。ボブの語りの世界を追いました。

私の中にも響きわたる声が心地よく、朗読が好きになりました。

初回の後、ボブの世界観をなるべく伝えられたかな?と思っていた私に、

ボブは「君も語り部だね(^^)」と笑顔で言ってくれました。

そして、彼がかつて学んだという発声方法を教えてもくれました。

いつか、また何か心が震えるような物を朗読したい!そう思ったのです。

それから1~2年でしょうか。

あったのです。

心がぐいっと鷲掴みにされた本が。

それが今朗読している『生命の始まりから浄化の日まで~ホピ物語~』です。

冒頭にも書きましたが、私の今年初の朗読会と同日に、

私を朗読に導いてくれたボブ・サムの今年初語りの会があるなんて!

他にも深い繋がりのあるイベントが2/11にあります。

![pict2520033_400x300[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/02/pict2520033_400x3001-150x150.jpg)

![ISAO_ENDO[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/02/ISAO_ENDO1-150x150.jpg)

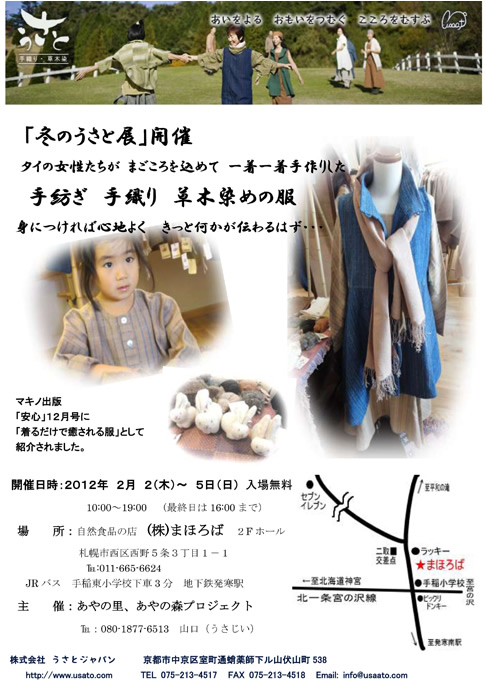

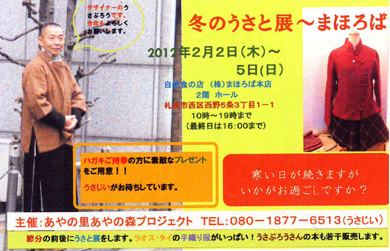

![201201event_r3_c1_s1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/01/201201event_r3_c1_s11.jpg)

![nakajima[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/01/nakajima11-150x150.jpg)

![4818-WI1_p2[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/01/4818-WI1_p21.jpg)